返回顶部

返回顶部

仅35人!港科大(广州)教授入选“35岁以下科技创新35人”亚太区榜单

文、图/羊城晚报全媒体记者 王沫依 通讯员 港科广

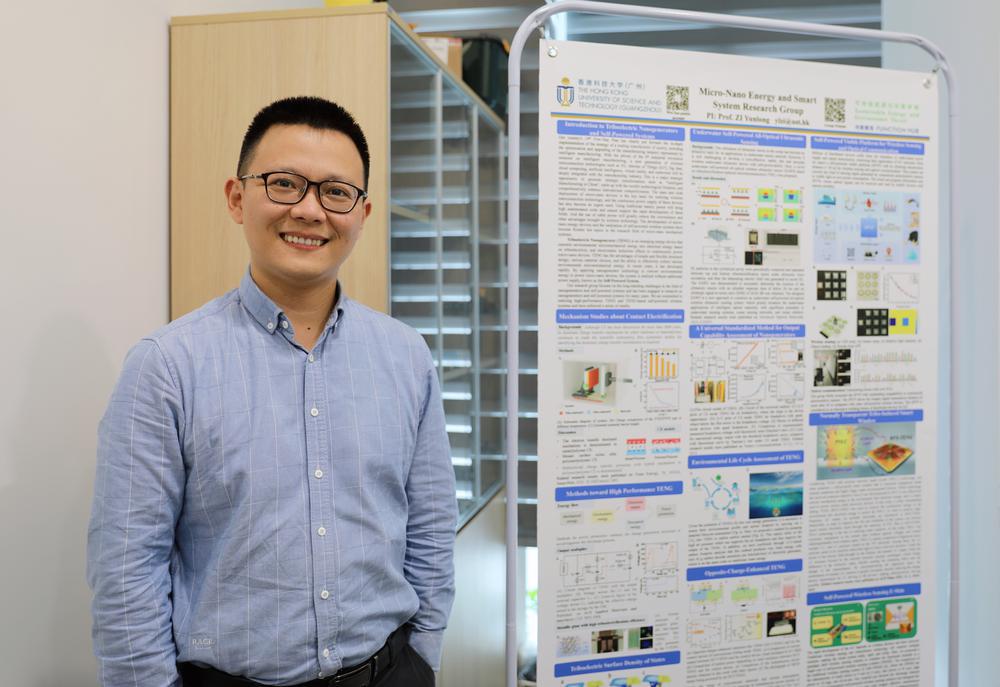

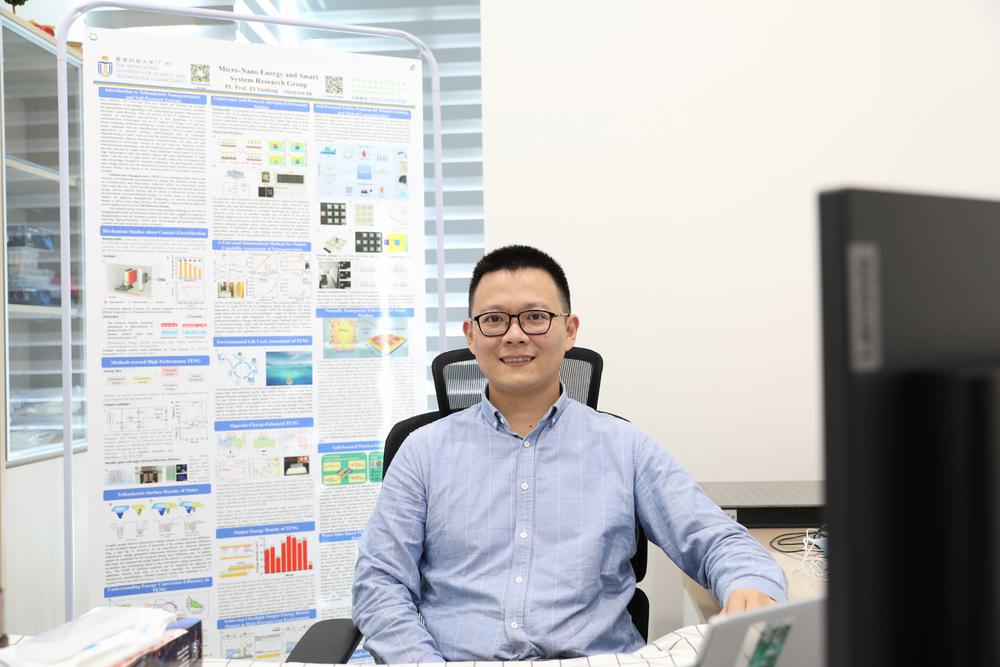

11月14日,2022年《麻省理工科技评论》“35岁以下科技创新35人”亚太区入选者正式发布,香港科技大学(广州)【下简称“港科大(广州)”】功能枢纽可持续能源与环境学域副教授訾云龙入选并获得“先锋者”称号。

訾云龙的获奖理由如下:港科大(广州)副教授訾云龙,是设计高效摩擦电自供能器件的先锋之一。通过耦合摩擦起电和光电子,他展示了“摩擦光子学”的概念。他设计了一个指甲大小的自供电无线感应电子贴纸,可以在不使用电池或电线的情况下实现长达 30 米的信号传输。他还制定了实现高效能量收集的高性能摩擦纳米发电机的设计策略,并在输出电荷密度、能量密度和峰值功率密度方面创造了多项新纪录。这些成就让我们离一个基于摩擦电自供能器件的智能未来更近了一步。

近日,訾云龙接受了采访,向记者分享了自己的科研故事。

摩擦电:最容易被忽略的“新能源”

在万物互联的工业4.0时代,物联网传感器设备无处不在。然而传统的电池或有线的供电方式,极大程度地限制了物联网的大规模应用,因而催生出对“能量采集”的需求。

能量采集指的是收集环境中如震动、热、光等微小能量,并将其转换成电能的技术。訾云龙所主攻的摩擦电,就是能量采集的一种方式。谈到自己的研究方向,他拿起桌上的鼠标举例:“试想如果我一边使用鼠标,鼠标和桌面摩擦产生的电同时可以为鼠标供电,这将会给生活带来很大的便利”。

訾云龙自2014年开始专注于对摩擦电进行研究。借助特殊的技术手段,对于日常生活当中随处可见的摩擦生电进行测量,发现产生的电压竟然能高达几万伏。“这是日常生活中最容易忽略和损失的一种能量,如果能够加以利用,将会带来巨大的科技进步”,他说道。

然而,摩擦电的电压虽然高,但是产生的电荷数量是十分有限的,需要提高能量密度、达到一定功率才能够实现设备供能。訾云龙近几年的科研主要集中于提高摩擦电的能量密度,“我们要做的就是把瞬间产生的巨大能量利用起来。能量密度有效提升的话,摩擦电的应用的场景将会非常广泛”。他生动地把对摩擦电的研究比喻成“修大坝”的过程:修建一个牢固的大坝,捕捉、收集摩擦产生的电量,把它们储蓄起来,需要用的时候可以收放自如。

据他介绍,摩擦电比传统电磁感应发电的优势在于,不需要累赘、大型的磁铁设备。因此,除了对物联网设备供电以外,摩擦电在需要微型设备的场景,如医疗等领域也展现了潜在的优势:一些植入人体的微型器械普遍面临充电不便的问题,如果相关科学技术取得关键性突破,病人可能通过一个简单的超声波就可以给体内的设备充电。

除了对摩擦电展开基础研究之外,訾教授的研究还涵盖对自供能的无线传感方式、摩擦发光等方向的研究。近日,訾云龙教授研究团队就将电磁波信号生成和商用传感器相结合,实现了适用于各种物理信号的摩擦放电效应使能的通用自供能无线传感解决方案 (TDE-SWIS)。基于实时、自供能、无线和传感平台功能的特点,该方法适用于大多数商用传感器,在基础设施监控、环境监测、工业传感等智慧城市的许多应用场景中显示出巨大的潜力。该工作近期以“A General Self-Powered Wireless Sensing Solution based on Triboelectric-Discharge Effect”为题发表在Nano Energy上。

谈科研心态:“荣誉是一时的,还是要专注做事”

“科学研究想要真正解决问题,都需要多个学科的配合”,訾云龙说。据他介绍,摩擦电的能量密度提升的问题,落实下来就是介电材料能够临时存储多少能量,这涉及到的就是材料学科,而不仅仅是单一的物理问题。而在传统的学科架构下,实验室等科研设施往往归属于特定的学院和学系,跨学科研究往往受限。这也是訾云龙选择加入港科大(广州)的原因之一。

据了解,香港科技大学(广州)正在建设的中央实验室共有12个,包括材料表征与制备中心、微纳米系统制造中心、生物科学实验中心等等,以及多个主题实验室,为不同领域的研究人员提供先进的研究设备和专业技术人员的技术支持。訾云龙表示,虽然目前港科大(广州)目前许多高精尖的科研设施还在建设当中,但未来的规划令人期待。

获奖名单发布后,记者第一时间联系了訾云龙,当被问到得到“35岁以下科技创新35人”这一荣誉如何庆祝时,他笑称,“非常开心,晚上会加个'鸡腿'”。但他希望无论面对困难还是荣誉,都能做到“不以物喜,不以己悲”。“荣誉也好,得奖也罢,还是要专注做好自己眼前的事情”,他这样说道。

对于科研工作遇到的压力,他建议可以找自己信任、亲密的家人或朋友倾诉。“我太太也是科研工作者,对我遇到的困难和压力都能感同身受,我跟她抒发出来也就排解了。”

“35岁以下科技创新35人”是什么?

“35岁以下科技创新35人”是《麻省理工科技评论》自1999年创刊百年之际起发起,旨在从全球范围内寻找和关注最有可能改变世界的青年科技人才,由DeepTech分别于2017年和2021年落地中国和亚太地区。经过多年的努力,已经在学术界和产业界获得了广泛认同,目前已成为科技领域极具影响力的青年人才评价体系之一。

返回顶部

返回顶部

c9e5d509-05c1-41dd-a664-d138c63bdeb8.jpg)

51c3cc4b-6c7c-4ee3-9c49-10da3a6ad05b.jpg)

1ac1b2a5-e4f3-45d5-a098-c644053aa408.jpg)

980d97aa-022c-4b1d-98d6-5921b505832c.jpg)

375d4066-740a-4c1b-9930-a9c6a014f260.jpg)

615fbcbb-6fee-45a6-a8e3-ee69a162ac2f.jpg)

1113d94b-4932-460b-a2c8-861b8acbe5a9.jpg)

cb6cbd8a-5211-496c-bf37-6e0ea341d04e.jpg)