随着世卫组织宣布新冠不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,大学校门何时开放成为公众关注的话题。在这样的背景下,一些人从中发现“商机”,“付费入校”成了一种“商业模式”。

而当记者通过付费方式进入北大校园后发现,北大“旁听生”这一特殊群体几乎“消失”了。

限制入校

记者花100元进入北大校园

今年春季开学以来,随着相关政策的调整,一些大学陆续开放了校园。本想去北大“蹭课”的孟源,却吃了闭门羹。“北大官网显示暂停预约参观了,我就带着身份证直接去了。”孟源一到北大的东门门口就被保安拦了下来,“师生刷校园卡进校,其他人员没有预约不能进。”

记者发现,目前普通公众想进入北大校园有三种途径。一是关注“北京大学”微信公众号,点击“参观北大”刷脸预约,但这条途径记者在体验时也遇到了和孟源一样的情况:暂停预约。

第二种方式是“学生预约访客”。北大学生信息服务栏目显示,北大在校生每个月有8人次的亲友预约名额(每日限额2人次),可帮助他人预约入校。在校生在系统里填报好相关信息后,访客可在预约时间点前后2小时内,从特定校门刷身份证入校。毕业的北大校友回校也可为3位同行人员预约进校。

第三种方式是成为北大教务处登记的“旁听生”。申请者须是高等院校及科研机构的在职工作人员,具有大学文化程度,身心健康,经所在单位介绍,提供有效身份证明、证件者,旁听费按所听课程的学分收取,每学分听课费及考试费500元。

由于大学只向特定关系人员开放,对于普通大众来说,没有“熟人”则意味着校门难进。而记者发现,在旺盛的入校需求下,网络平台上出现了提供“付费入校”服务的卖家。

经过私信联系,一名卖家添加了记者的微信。这位卖家表示,约不到不收费。说着他向记者发送了一张北大“学生预约访客”的截图,称该页面只有在校生才能点进去。

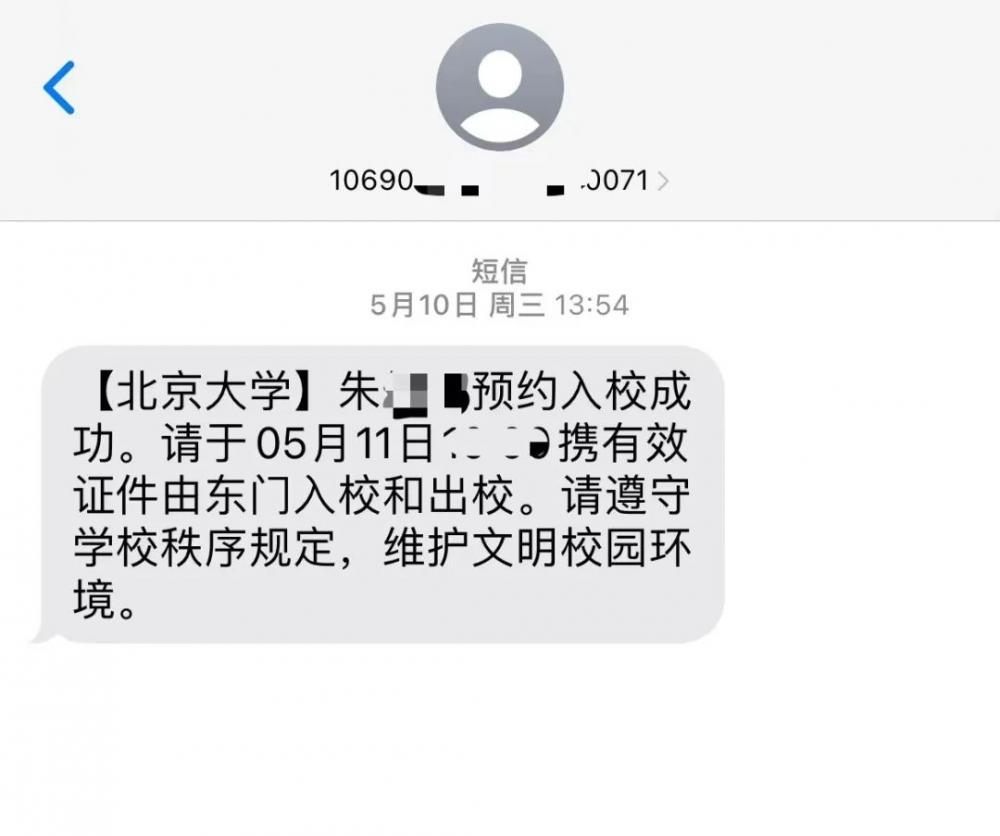

随后,记者按对方要求发去了预约入校时间、姓名、身份证号、联系电话和事由,同时发送了100元红包。卖家很快便发来了访客预约“审核通过”的页面截图。紧接着记者这边也收到了北大发来的短信:预约入校成功。

该名卖家告诉记者,预约名额供不应求,自己手中的名额一小会儿就约没了。他还“友情提醒”:由于学校只允许学生预约家属或者亲友入校,所以进去了要文明参观,不要乱丢垃圾,也别去投喂未名湖的鸭子。

第二天,记者按照预约时间段,在北京大学东门闸机刷身份证后顺利入校。几天后,另一位同学也通过同样的方式进入了北大校园。

校门不好进

北大“蹭课”困难重重

2019年夏天,正在北京准备考研的火火,看到北大新媒体讲堂的系列讲座,果断报了名,希望近距离感受这所顶尖学府的课堂氛围。当时,北大入校并无多少限制,火火出示身份证便顺利入校。

“那真是一场迸发着多元的、交互的思维碰撞课堂”。时隔多年,回忆起当年的那场讲座,火火仍记忆犹新,学生们提出有价值的问题,老师都稳稳接住,像一阵春风包裹住锋芒毕露的嫩芽,“当时讲座讲了什么、具体的知识都记不清了,但我记得那是一个洒满阳光的午后,教室讲台上反射出细碎的微光,窗外的鸣蝉和教室里思想争鸣的场景在我脑中记忆犹新,这些都是线上很难实现的。”

匆匆几年过去了,如今北大实行的是“半开放”政策。北京某985高校的研究生林川,为了旁听一场北大的“大咖”讲座,他拜托一位北大同学帮他预约入校,“北大预约亲友进校有次数限制,我也不好意思总是麻烦同学,所以那种常规性、连续性的课程我就没法去。”

今年春天,正在北京另一所高校读研的陈浩,也是在同学的邀请下,第一次进入北大。

“之前看觉醒年代对北大很向往,我和同学在大学就是学韩语的,刚好戴锦华老师那天的电影赏析课播放的是韩国电影,所以我们就去看了。”陈浩介绍,当天的课程安排是同学先看电影,戴老师再进行电影赏析,“这种寓教于乐的方式很适合我这种很难安稳坐在教室上课的学生。”

谈及旁听北大课程的感受,陈浩说:“印象很深的一点是大家在电影结束后,自发鼓掌了好长一段时间。”除了台下同学对电影的反应,老师那些鞭辟入里的洞见让他觉得这场电影看得值。

“其实戴锦华老师的电影赏析课在每周三都会有,我也很想每周都去,但入校不方便。”陈浩的北大旁听之路就此中断。

同样因为不好意思麻烦同学又想旁听北大课程的喵宝,在某App发布了北大入校预约互换的帖子,希望有北大的同学能帮助她预约入校,她则表示会请吃饭,并以实习内推和介绍面试经验的方式“回报”。

喵宝目前被保研到其他城市的院校,她觉得离开北京这个资源丰富的地方很可惜,所以想利用这学期的时间,到北大、清华旁听一些自己感兴趣的课程。

“真有一位热心善良的北大小姐妹看到帖子后,说可以帮我预约,而且到目前为止,她没有要求我帮她做任何事,我心里还挺过意不去的。”喵宝说。

北大一个特殊群体“消失”了

逛燕园古建、赏“一塔湖图”、听大师讲座,是很多求学者梦寐以求的。“兼容并包,思想自由”的北大吸引了来自天南海北的校外学习者,其中不乏长期寄居于学校周边、如在校生一般早出晚归的特殊群体——北大“旁听生”。

旁听生们虽无“名分”,其中却也出了不少通过自身努力,成为国家有用之才,甚至一代大师的。北大也以不拒绝校外人士旁听而美名远扬。

北京大学招生办官方公号曾刊发一篇《扒一扒那些北大旁听生》,其中介绍了早在蔡元培执校之前,就已有大量旁听生出现在北大教室。

改革开放后,到北大旁听的青年学子数量有增无减。北京大学退休教授郑也夫在其编著的《众生的京城》一书中,将当时北大的旁听生分为了三大类:游学者、考试族、周边高校学生。其中的游学者,大多历经了诸多的艰辛,为了生活,不得不节衣缩食,他们更喜欢自诩为“精神流浪汉”。而这些考试族中还包括北大自己的员工,如保安、保洁等。

北大校园中浓厚的文化底蕴、丰富的人文精神、源远流长的美名,是旁听生们选择此的原因,他们心怀向往,并坚持不懈。

北京大学2019届毕业生海精灵,在校期间曾采访了多位北大的旁听生,受访对象年龄最大的55岁,最小的不过19岁,这些人的教育背景、工作经历都差异巨大。

在受访对象中,1988年出生的贺勇大专毕业,工作三年后他来到北大旁听,累计听过1200多堂课与讲座。为了方便听课,他还特意找了一份能准时下班的工作,住宿也安在了北大附近。

一开始他没有方向,只凭兴趣择课,直到他有了创业的想法,选课时才有了明确的目的性,“有方向之后就是选择能提升表达、说服、谈判、找合伙人等创业所需技能的课程,比如战略管理、商务谈判、创业案例等。”贺勇说。

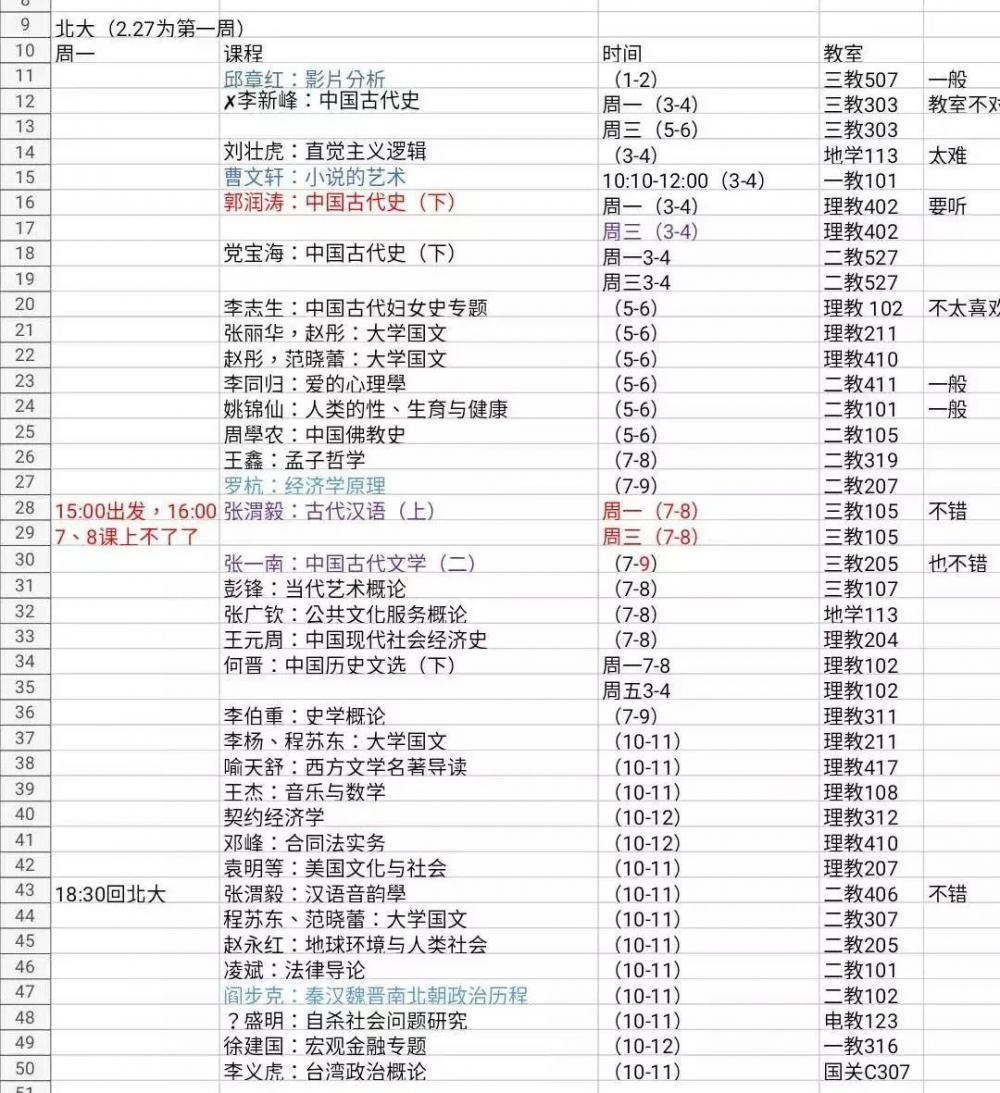

1990年出生的阿念在北京的工作是教古琴,为了节省租房开支,她租住在香山,每天要坐一个多小时的车到北大旁听。由于对艺术与文史哲方面有兴趣,她听的大多是文学院、艺术学院的课程。每学期刚开始,她会用excel表格列出北大全周感兴趣的课,再用一两周的时间试听,最后再决定自己要坚持上哪些课。

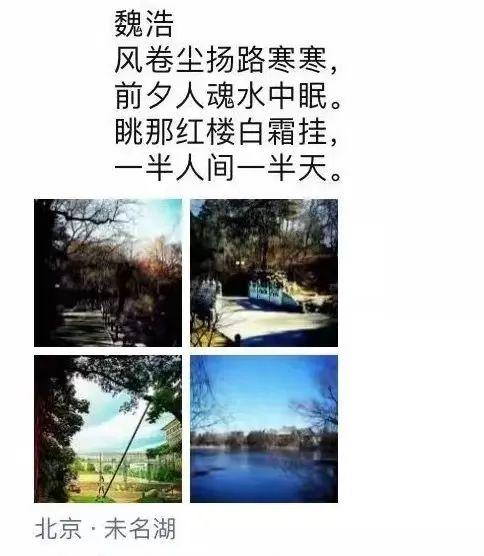

1999年出生的魏浩从小对文学感兴趣,喜欢写诗。高中辍学后他来到北大旁听,经常逛未名湖,触景生情就创作诗分享在朋友圈,用北大治贝子园的名字“治贝子”当作笔名。他准备自考北师大的汉语言文学专业,他说在北大旁听中文系的课程对他的复习帮助很大。

海精灵觉得,虽然不少旁听生家庭背景普通、学历平平,但北大给了他们接触中国最优质教育资源的机会,“我喜欢这样开放包容的北大,也喜欢不断给平凡渺小的普通人以梦想和希望的北京。”她表示,从这些旁听生身上,自己深刻体会到“学习与年龄无关”,并开始反思作为一个正式的北大学生,如何更加珍惜北大的课堂资源。

“我由衷地敬佩这些校外旁听生群体求知的热情、坚持的毅力与面对社会竞争的坦然自信。再渺小的群体,有梦想、有努力,谁都了不起。没有哪种人生道路更优越,也没有哪种社会身份更高大,在属于自己的轨迹上保持前进,找寻到属于自己的幸福快乐,每一种生活都值得庆祝。” 海精灵在自己社交平台写道。

记者注意到,北大“旁听生”是一个庞大到难以统计数量的群体,他们虽没有“名分”,不能获得北京大学的毕业证,却长期坚持旁听,有的甚至每日必达。如今该群体却随着高校的封闭/半封闭式管理而不知去向。

记者在北大黄廷方楼、第二教学楼(李兆基楼)等公共课大教室找寻了半天,却始终没能看到旁听生的影子——探访的那天上午,记者成了该教室唯一的旁听生。多名低年级的同学表示,由于学校封闭式管理,自己选的课上从来没有见过旁听生,也没有机会接触到。

大学需要有精细化的管理制度

如今,大学校门何时开放成为公众关注的话题。在社交媒体上,一场约3.7万人参与的网络投票中,2.5万人认为应该开放。

有观点认为,大学首先是教学科研单位,不是公共场所,不能一味开放。即使在国外,多数高校其实是“半开放”,即仅对公众开放体育馆、博物馆、音乐厅及历史遗迹等,核心区域的教学楼、宿舍等并不对外开放,只是限时开放或节假日开放。

也有观点认为,社会需要开放的大学,大学也需要在开放中拥抱社会。此外,大学的管理能力,不恰是应该在这种时候体现?大学里的管理学院、公共政策专业,每年的学术成果车载斗量,是否也可以研究一番校园如何管理?大学开放是底层逻辑,如何管理则是技术问题,不能因为管理遇到困难,就连“开放”这一大学的灵魂都一并丢掉。

高校该如何在管理和开放之间寻找平衡?多位受访的高校教授都提到,大学需要有精细化的管理制度。

中国人民大学公共管理学院教授马亮在接受媒体采访时表示,大学校园的文化资源、课程和其他设施,如果开放共享,可以为许多人创造学习机会。大学应确立一些基本规则,让开放共享为原则,不开放不共享为例外。

“倡导大学与社会良性互动的时代,受制于资源有限和人文素质问题,校园开放过程中遭遇的尴尬局面,依然是当前我国公立大学开放过程中无法妥善化解的痼疾。”张强在《公立大学校园开放的法理、学理与治理》一文中指出。

但在专家学者看来,这并不意味着,大学校园因此有理由选择不开放。

张强在论文中引用《知识社会中的大学》一书中的观点指出:“大学的任务就是在社会中开放交往的场所,而不是像最近那种危险的行为:使自己成为一个高傲自大的官僚机构。”面对当前校园开放过程中遭遇的问题和困难,公立大学不应该消极对待,而是立足于社会需要和民众引导,制定有效的管理举措,提升民众的参与素质,在社会公共议题中表现出足够的社会责任感和文化向心力,而不至于陷于自我封闭或人云亦云的窠臼。

蒋建华也指出,大学研究的学问、大学培养的人才必须对接和服务社会需求,且不少地方大学是城市的文化中心,这要求大学向社会开放办学。“大学不仅要打开校门,一些人文社科领域的论坛、讲座活动等也应在一定条件下面向社会开放。只有这样,大学才能更好地发挥自己的功能和作用。”蒋建华说。

中国教育科学研究院研究员储朝晖在接受采访时表示,大学校园应该开放。常态化条件下,大学校园向社会开放有利于大学的功能发挥。大学校园不开放,会使得大学的办学观念、理念难以跟上社会发展的节奏,也会使得大学难以融入现代市场经济体系。

在储朝晖看来,当前,导致大学在校园开放与封闭之间徘徊的另一个重要原因是,有关校园开放条件下的风险防控的责任边界不清晰,即大学校园开放后引发的安全问题等,是由高校负责,还是高校所在区域负责,又或是更高一级的管理者负责,其中职责分工并不清晰。从学校角度来说,如果不想担当风险责任,就会延续相关保守、封闭的管理办法。

1990年发布的《高等学校校园秩序管理若干规定》在教育部官网中尚可查阅,储朝晖表示,这说明该规定尚未失效。这一规定发布至今已30余年,是否仍与当前社会发展需求相适应,是个可以讨论的问题。

蒋建华提出,一方面,关于当前大学校园是否应该开放,可由教育主管部门研究出台一份指导性意见。另一方面,随着科技的发展,高校校园的智能化管理程度已经越来越高,可以通过制定、宣传校园文明公约,采取登记入校制度、限制每天入校人数等各种方式,使高校校园管理难度处在可控范围。

“办法总比问题多,大学解决问题的办法不应该是直接把大门关上,而应该发挥自身智力优势,不断提高管理水平、开放水平。”蒋建华强调。

来源 |羊城晚报·羊城派综合澎湃新闻、北京青年报

责编 | 汪家灿