文/羊城晚报全媒体记者 陈亮

图/羊城晚报全媒体记者 梁喻 甘卓然 陈亮

视频/羊城晚报全媒体记者 陈亮 甘卓然

实习生 樊子茵

手握遥控器,驾驶自制的无人机翱翔在校园广阔的蓝天上,对飞行的热爱、对科学的敬畏油然而生;眼观显示屏,部署和测试代码,机器人便能完成自主导航、上下腾跃、成功避障;身穿白大褂,手持十二通道移液枪,在医学疫苗实验室里对病毒进行检测与鉴定筛查,探寻病毒变异“密码”,与各类病毒竞相“赛跑”,研发保护力更强的通用疫苗“护盾”……这是发生在中山大学深圳校区的一幕幕,师生们不断探索新的世界。

2023年6月,中大深圳校区一期全面建成。两家附属医院,17个整建制学院,129万平方米的校舍建筑,5000亩占地,11000余名师生……一个人才培养体系完整、传承中大优良办学传统的现代化校园在深圳“拔地而起”,为即将迎来百年校庆的中山大学再添新翼。

打造中国特色、中大风格、世界一流的大学校区

中山大学深圳校区是中大的主体校园之一,由中大和深圳市人民政府合作共建。目前校区已有在校本科生8000人,硕士生2334人,博士生1200人。

校园选址总面积314.3公顷,一期建设用地144.7公顷,总建设面积为129万平方米。该校区着力服务国家重大战略需求,注重内地和港澳青年精英的融合培养。

2015年11月,中大与深圳市政府签署合作协议,中大深圳校区落户光明区。2020年8月,该校区正式启用,首批5个学院师生搬迁、进驻。2022年9月,实现全部师生入驻。至今,已设立医学院、公共卫生学院(深圳)、药学院(深圳)、材料学院、生物医学工程学院、电子与通信工程学院、智能工程学院、航空航天学院、农学院、生态学院、集成电路学院、先进制造学院、先进能源学院、网络空间安全学院、商学院、理学院、柔性电子学院17个学院。

深圳校区以新医科和新工科为主要办学特色,拥有医、工、农、商、文、理等相对齐全的优势学科体系,以及从本科到博士完整的人才培养体系。学校提出,经过若干年的努力,将深圳校区建成若干学科水平居于国内、国际前列,具有综合性学科优势的中国特色、中大风格、世界一流大学校区。

中大在广州、珠海、深圳三地办学,形成“三校区五校园”格局,共同支撑粤港澳大湾区建设。深圳校区与广州校区、珠海校区现有院系学科实行统筹规划、错位发展、各具特色、共同支撑。传统优势的基础医学、临床医学、药学、生态学、电子科学与技术等一流学科在深圳校区形成了新的学科增长点,部分已形成规模,具备承担重大科研任务的能力;有一定办学历史的公共卫生与预防医学、信息与通信工程、力学等学科展现冲击新一轮“双一流”学科的潜力;新建的航空宇航科学与技术、集成电路科学与技术、动力工程及工程热物理、网络空间安全等学科积极对接国家重大战略需求,与地方经济社会发展紧密结合。

高质量建设实验室,为师生“圆梦”提供优质平台

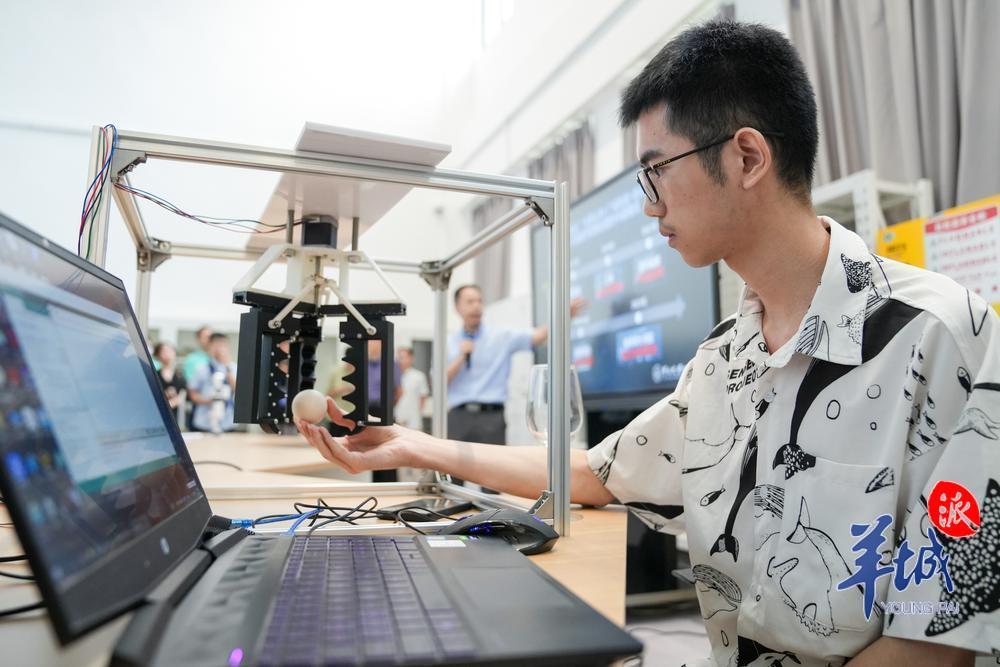

在无人系统控制实验室里,智能工程学院研一学生付皓然正熟练地操控轮腿机器人,她的志向是在该领域深造,成为一名优秀的科研人员或工程师。她告诉记者,深圳校区鼓励学术交流,学院常常邀请相关领域“大佬”、企业的工程师、其他高校的团队来交流分享,同时她在足够大的实验场地获得畅快自由的飞行、驾驶体验,享受高级的动作捕捉系统等先进实验设备,“在这里我和老师、小伙伴们朝着共同理想——‘做创造未来世界进程的见证者和参与者’一起进步”。

智能工程学院副教授吕熙敏向记者介绍,该实验室通过创新的设计和先进的飞行控制算法,开发出高性能的无人机平台,具备自主飞行、高精度定位和智能避障等功能。平台的研究还能使车辆能够自主感知和理解周围环境,并作出准确的驾驶决策。

这样的高科技实验室在深圳校区比比皆是,学校结合深圳人才培养产业需求,高质量建设本科教学实验室。目前,该校区已建成物理平台、化学平台、电子电工平台、计算机与语音平台、工程实训平台等5个公共实验教学平台,以及多个学院的本科教学实验室75个,建成实验室面积2.4万平方米,购置设备3.3万台套,为加强学生自主探索、实验竞赛、科研训练等实践活动提供优良环境;促进学生动手能力、创新意识和创新能力的提升,为提高人才自主培养质量提供一流条件保障。

陈耀庆教授在2018年底带着满腔热情,从美国芝加哥大学医学院回国加盟中山大学。他一直从事病毒传染病防控研究,学术目标是通过建立一支专注于呼吸道病毒特别是流感病毒的新型的广谱性疫苗研发团队,解决当前全球流感疫苗保护率不理想的问题。

他表示,学校、公共卫生学院(深圳)为他搭建了先进的新型疫苗研发平台,积极支持团队建设,目前其团队包括1名博士后、6名博士研究生、10名硕士研究生。学院钱军教授承担的科技部重点研发项目,也给他的团队带来了高水准的“国家队”的指导与支持。“相信有朝一日我的专业理想可以实现,我们自主研发设计的流感疫苗能运用于临床,通过两针加强疫苗接种能基本达到5年甚至终身的免疫保护力,从而提高流感疫苗的接种率,服务于中国乃至全球人民的公共卫生健康与安全。”陈耀庆说道。

据悉,公共卫生学院(深圳)以传染病防控为主要特色,承担众多国家与科技部人才培养与科研攻坚任务,已建成全国最大生物安全实验室集群。深圳校区学院建有从事传染病研究所需要的生物安全二级实验室,占地面积3000平方米,是全国高校最大的P2+实验室之一,与北校园P3、中大华南高等级生物安全实验室构成中大生物安全实验室集群,成为国家生物安全防护网的重要组成部分。

依托“新医科”建设,培养好医生和高层次医学创新人才

“诞生”之初,深圳校区就承载着推动深圳医疗卫生事业发展的重要使命,医学院的建设是整个深圳校区战略布局的重中之重。“中山大学拥有十家附属医院,实力都很雄厚,在十家附属医院的大力支持下,我们有足够的信心办好一个新的医学院。这个新的医学院既要保证质量,又要办出特色!”医学院党委书记丁小球表示,中大医科拥有150余年优良办学传统,在深圳创办医学院目的是服务国家战略,做强做精中大医科,为深圳市民提供更优质的医疗健康服务,为深圳乃至粤港澳大湾区医疗卫生事业发展贡献更多中大智慧和力量。“学院以国家‘新医科’改革为背景,坚持临床导向,加强基础与临床深度融合,培养党和人民信赖的好医生和高层次医学创新人才。”

据了解,医学院打造了以临床为导向的、基础与临床相结合的本科实验教学平台,为学生们营造了仪器设备先进、资源共享、开放服务的实验教学环境。其中,人体机能学实验室配备有目前国内最先进的人体机能学实验系统,基于AI人工智能自动采集基础信息,呈现虚实联动的生理指标。

医学院基础与临床医学教学实验室主任谭红梅教授介绍称,学院积极践行学校医科“三基三严三早”的教育理念。为了让学生早接触科研和早接触临床,学院还为低年级学生开设“基本科研技能培训”和“递进式临床技能培训”等相关选修课程,“希望我院的临床医学本科生从大一开始,就有机会参与课外科研和临床技能训练,到他们学到临床课程或是见习实习时,就能更快上手。”

去年5月,医学院4位本科生在深圳校区成功挽救了1名触电工人生命,被中国医学救援协会会长李宗浩教授称赞为“教科书式急救”。据介绍,医学院还建设了国内一流、国际先进的急救教育实践教学基地,并结合高校医科和非医科学生的培养特点和规律,设置包括知识普及、基础急救、高级生命支持、创伤急救等多个层次的课程,并面向校内师生员工和校外人员开展培训20余场,培训人数超过1500人次。目前,急救教育工作成效显著,提升了地区急救水平。

医学院要办好,背后须有强大的附属医院。中山大学附属第七医院作为深圳市与中山大学“市校战略合作”的结晶,是中大设置在深圳市的首家直属附属医院,也是全国建院时间最短的三甲医院。中山七院建成广东省第一个急诊区杂交手术室——DSA-CT复合手术室,利用现代化技术为复杂疑难手术保驾护航。各项先进技术的纷纷落地,助力中山七院大踏步向“建设国家级区域医疗中心、应急与灾难医学中心和保健康复中心”的目标迈进。

附属第八医院突出特色和优势,脊柱外科、心血管内科获评省级重点专科;成立了中山医骨科中心、脊柱畸形诊治中心,入选国家首批骨科加速康复试点医院(深圳唯一一家);统辖29个社康机构,打造全科医学中心,落实医防融合工作,努力构建“顶天立地促健康”的全民健康服务体系样板。

“为了推动基础与临床的深度融合,我们在全国高校率先实施“基础+临床”双班主任制,每年有超过500名临床医生来参与我们的本科教学工作,这些优秀的临床医生来自于以附属七院和八院为主的十家附属医院,都是经过层层选拔、优中选优,他们讲授的课程涵盖临床医学和基础医学所有课程。”丁小球介绍称,在深圳市大力支持下,深圳校区医科院系拥有优质的生均教学实验条件,近年来人才培养成绩突出、培养质量逐年提升——2023届本科生升学深造率超82%,保研率位列全校前三。

发展新工科,碰撞交叉学科的思想火花

中国科学院院士、中大校长高松说,学校将积极推动二期建设纳入光明科学城发展规划,加强在“未来技术”领域布局,加快建设智能制造、新材料与新能源、生物医学、柔性电子等新兴工科。

今年5月,在第十七届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛中,中大18支参赛队伍斩获15项“特等奖”。其中,航空航天学院的项目赫然在列。项目负责人、2022级航空宇航科学与技术专业硕士生李开心介绍,在摄影测量、高空机械作业等领域,对于无人机续航时间、平台稳定性及机动性有很高的要求,其团队设计的新型倾转旋翼无人机可很好完成任务。“我们的作品是非常创新的,这和深圳校区以培养跨学科人才为目标是密不可分的,这为我们提供了广泛的学科交叉机会。我们同学可以与其他学院的师生交流疑难,通过学科融合和资源共享,增强项目的创新性和综合实力。”

在该院的微小型航天器系统技术实验室里,一款外形、大小如同“大哥大”的木质小盒子颇为“吸睛”。这是由中山大学学生微纳卫星协会成员自主研制的2U微纳卫星——中山大学学生立方星,也是中大第一个由学生全过程、全方位自主研制的卫星。该款卫星兼具低成本与高功能密度的特点,在运行周期内计划完成木质环保材料外壳空间在轨验证、轻量化点阵超材料结构在轨应用探索与可伸缩自拍杆的在轨验证的航天任务。“在研制过程中,采用学生自主研制的模式,旨在培养新工科创新型人才,探索学生培养新机制,推动中大一流航天学科建设。” 中山大学学生立方星项目负责人说,计划2024年上半年发射,在中大建校100周年之际,学生立方星与中大师生将进行星地互动,用航天人最浪漫的方式,献礼百年校庆。

“造飞机”“造火箭”“造卫星”是该院学生的日常操作,航空航天工程专业学生席光东说,小火箭(离子火箭)制作过程需要将多个学科高度融合,既需要有扎实的本专业知识,又需要自动控制、电气工程、气动设计、机械结构设计等知识。

航空航天学院副教授张亮告诉记者,学院长期鼓励学科交叉创新,该院与先进制造学院及外校师生开展联合研究,在仿生飞行器/机器人设计方面提出了多种创新性的设计方案,比如基于海马提出了仿生可原位重构连续型机器人、仿蜜蜂的吸液器、仿象鼻连续机器人等;在科研实践方面,面向多个工科学院招纳师生,正在开展真实固体火箭的设计与飞行试验任务,将各学院前沿科技应用于实际飞行中,检验技术的成熟度;在科创课小无人机方向,鼓励与人工智能学院师生联合攻关,将人工智能技术与无人机结合,在图像处理、视觉感知、多源信息融合和智能任务规划方面开展大量实践研究。

在医疗卫生相关专业方面,同样呈现“学科交叉”特色。据介绍,中大依托在深圳办学优势,结合当地生物医药产业需求,以国家重点实验室重组、优化为契机,主动融入深圳市光明科学城发展规划,推动抗感染新药研发、眼病防治、华南恶性肿瘤防治等医科全国重点实验室在深圳布局建设分中心或建立延伸实验室,探索与深圳联合共建实验室的新模式,围绕医+工、医+信息、医+材料等加强“医学+X”的新兴学科建设,依托深圳医疗器械、人工智能和大数据等新工科产业,开拓新兴交叉学科领域。

“中大文理医工等全面发展,在这里可找到志同道合的跨学科的合作伙伴,碰撞出交叉学科的思想火花。”陈耀庆及其公卫团队也得益于深圳校区交叉学科的科研氛围,他表示,团队正运用基于反向疫苗学以及系统生物学的交叉学科研究方法,寻找保守的结构免疫原,设计广谱的长效流感疫苗。

校地紧密合作,引领大湾区经济社会发展

“生于斯,长于斯”,中大深圳校区扎根中国大地,服务深圳市中国特色社会主义先行示范区和粤港澳大湾区“双区驱动”发展战略,聚焦国家战略新兴科技,聚焦深圳创新发展战略和未来产业规划。

据悉,校区的学科布局坚持对接深圳市产业发展需要,深度参与深圳市高等教育学科专业“强链补链”计划,联通学科链、创新链、人才链、产业链,紧密围绕深圳市发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业(“20+8”产业)的要求设置学科专业。校区积极融入深圳市光明科学城建设,是光明科学城的关键成员,最重要的人才培养和输出中心。

中大与深圳市政府及企事业单位的合作涌现了一大批生动实例,如学校与深圳湾实验室签订了战略合作框架协议,在重大项目合作、大型科研仪器设备共享、人才培养等各方面进行全面合作;与校区毗邻的利亚湾实业股份有限公司提供了80亩农业教学实践用地,与农学院合作共建智慧农创园科教基地暨劳动教育基地。

在智能工程学院的汽车与交通安全实验室,学生们在酷炫的模拟驾驶系统体验“狂飙”——运用计算机软件设计现实中的道路环境,通过传感器等获取驾驶员生理信号等,进行各种模拟实验,探索驾驶过程的现象与规律。驾驶座上的朱靖龙同学告诉记者,提高道路行驶安全是智能交通的使命之一,自己做的工作将为疲劳预警系统等提供相应的理论基础,有助于提升大湾区的道路交通安全。

此外,该院院长刘万泉教授介绍,学院包括两个广东省重点实验室(消防科学与智能应急技术、智能交通系统)、三个院级研究中心(自主控制、智慧医疗、智能交通)和八个教学实验室。学院的各个实验室承担着教学科研与人才培养工作,形成了研-产-教融合的人才培养特色,积极探索和推动智能技术在各个领域的应用,包括智慧医疗与健康养老,应急防灾,智慧交通,环境监测等。“通过与工业界、学术界和政府机构的紧密合作,各个实验室不仅推动了技术的进步,也为大湾区社会和经济发展带来了新的机遇。”

据统计,2018年-2023年,深圳校区毕业生6266人,近八成就业的毕业生前往临床医学、公共卫生、人工智能等国家重点行业和领域工作,超七成服务于粤港澳大湾区发展。该校区日渐成为支撑引领深圳经济社会发展,辐射粤港澳及亚太地区的高层次创新人才培养重要基地。