一周热话题

父爱如山。大量研究结果表明,父亲的陪伴在孩子的成长过程中,具有独一无二的作用。也许,受传统文化和社会角色定位的影响,父亲历来都有着较为“严肃”的形象,与孩子的关系不像母子关系那么亲密。而且,孩子从出生到成年,正是父亲事业的拼搏期和上升期,如何在工作和育儿中找到平衡点,这需要智慧。也有一些特殊的家庭,父亲因为各种不可抗因素,“缺席”了孩子的成长阶段。值此父亲节来临之际,我们一起来重新认识父亲,重新认识父爱!

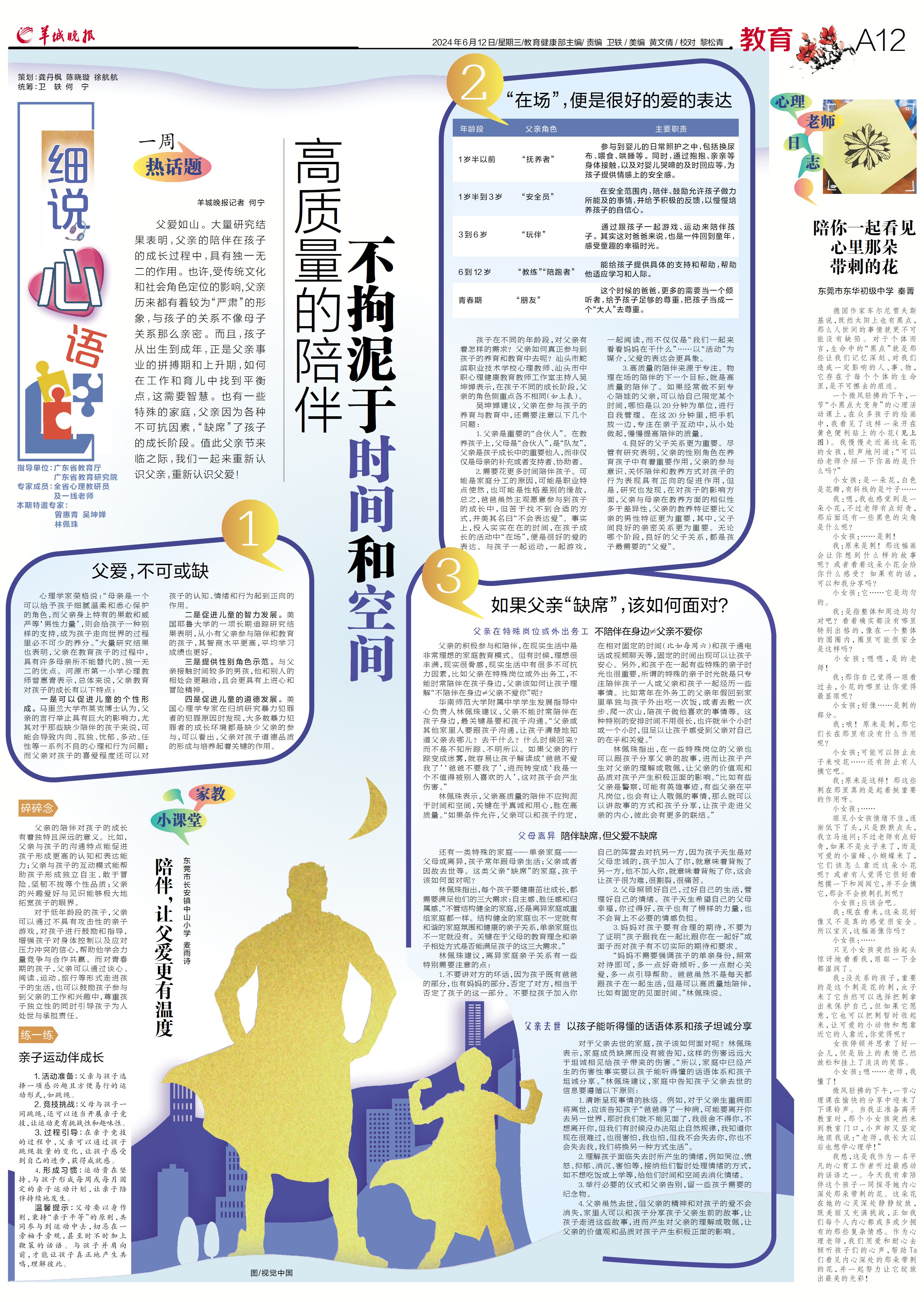

父亲在特殊岗位或外出务工 不陪伴在身边≠父亲不爱你

父亲的积极参与和陪伴,在现实生活中是非常理想的家庭教育模式。但有时候,理想很丰满,现实很骨感,现实生活中有很多不可抗力因素,比如父亲在特殊岗位或外出务工,不能时常陪伴在孩子身边,父亲该如何让孩子理解“不陪伴在身边≠父亲不爱你”呢?

华南师范大学附属中学学生发展指导中心负责人林佩珠建议,父亲不能时常陪伴在孩子身边,最关键是要和孩子沟通。“父亲或其他家里人要跟孩子沟通,让孩子清楚地知道父亲去哪儿?去干什么?什么时候回来?而不是不知所踪、不明所以。如果父亲的行踪变成迷雾,就容易让孩子解读成‘爸爸不爱我了’‘爸爸不要我了’,进而转变成‘我是一个不值得被别人喜欢的人’,这对孩子会产生伤害。”

林佩珠表示,父亲高质量的陪伴不应拘泥于时间和空间,关键在于真诚和用心,胜在高质量。“如果条件允许,父亲可以和孩子约定,在相对固定的时间(比如每周六)和孩子通电话或视频聊天等,固定的时间出现可以让孩子安心。另外,和孩子在一起有些特殊的亲子时光也很重要,所谓的特殊的亲子时光就是只专注陪伴孩子一人或父亲和孩子一起经历一些事情。比如常年在外务工的父亲年假回到家里单独与孩子外出吃一次饭,或者去散一次步、爬一次山,陪孩子做他喜欢的事情等。这种特别的安排时间不用很长,也许就半个小时或一个小时,但足以让孩子感受到父亲对自己的在乎和关爱。”

林佩珠指出,在一些特殊岗位的父亲也可以跟孩子分享父亲的故事,进而让孩子产生对父亲的理解或敬佩,让父亲的价值观和品质对孩子产生积极正面的影响。“比如有些父亲是警察,可能有英雄事迹,有些父亲在平凡岗位,也会有让人敬佩的事情,那么就可以以讲故事的方式和孩子分享,让孩子走进父亲的内心,彼此会有更多的联结。”

父母离异 陪伴缺席,但父爱不缺席

还有一类特殊的家庭——单亲家庭——父母或离异,孩子常年跟母亲生活;父亲或者因故去世等。这类父亲“缺席”的家庭,孩子该如何面对呢?

林佩珠指出,每个孩子要健康茁壮成长,都需要满足他们的三大需求:自主感、胜任感和归属感。“不管结构健全的家庭,还是离异家庭或重组家庭都一样。结构健全的家庭也不一定就有和谐的家庭氛围和健康的亲子关系,单亲家庭也不一定就没有。关键在于父母的教育理念和亲子相处方式是否能满足孩子的这三大需求。”

林佩珠建议,离异家庭亲子关系有一些特别需要注意的点:

1.不要讲对方的坏话,因为孩子既有爸爸的部分,也有妈妈的部分,否定了对方,相当于否定了孩子的这一部分。不要拉孩子加入你自己的阵营去对抗另一方,因为孩子天生是对父母忠诚的,孩子加入了你,就意味着背叛了另一方,他不加入你,就意味着背叛了你,这会让孩子很为难,很割裂,很痛苦。

2.父母照顾好自己,过好自己的生活,管理好自己的情绪。孩子天生希望自己的父母幸福,你过得好,孩子也有了榜样的力量,也不会背上不必要的情感负担。

3.妈妈对孩子要有合理的期待,不要为了证明“孩子跟我在一起比跟你在一起好”或面子而对孩子有不切实际的期待和要求。

“妈妈不需要强调孩子的单亲身份,照常对待即可,多一点好奇倾听、多一点耐心关爱,多一点引导帮助。爸爸虽然不是每天都跟孩子在一起生活,但是可以高质量地陪伴,比如有固定的见面时间。”林佩珠说。

父亲去世 以孩子能听得懂的话语体系和孩子坦诚分享

对于父亲去世的家庭,孩子该如何面对呢?林佩珠表示,家庭成员缺席而没有被告知,这样的伤害远远大于坦诚相见给孩子带来的伤害。“所以,家庭中已经产生的伤害性事实要以孩子能听得懂的话语体系和孩子坦诚分享。”林佩珠建议,家庭中告知孩子父亲去世的信息要遵循以下原则:

1.清晰呈现事情的脉络。例如,对于父亲生重病即将离世,应该告知孩子“爸爸得了一种病,可能要离开你去另一世界,那时我们就不能见面了,我很舍不得你,不想离开你,但我们有时候没办法阻止自然规律,我知道你现在很难过,也很害怕,我也怕,但我不会失去你,你也不会失去我,我们将换另一种方式生活”。

2.理解孩子面临失去时所产生的情绪,例如哭泣、愤怒、抑郁、消沉、害怕等,接纳他们暂时处理情绪的方式,如不想吃饭或上学等,给他们时间和空间去消化情绪。

3.举行必要的仪式和父亲告别,留一些孩子需要的纪念物。

4.父亲虽然去世,但父亲的精神和对孩子的爱不会消失,家里人可以和孩子分享孩子父亲生前的故事,让孩子走进这些故事,进而产生对父亲的理解或敬佩,让父亲的价值观和品质对孩子产生积极正面的影响。

策划 | 龚丹枫 陈晓璇 徐航航

统筹 | 卫轶 何宁

指导单位 | 广东省教育厅 广东省教育研究院

专家成员 | 全省心理教研员及一线老师

(本文特别感谢华南师范大学附属中学学生发展指导中心负责人林佩珠的专业指导)