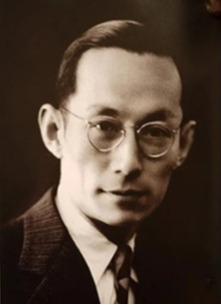

■ 王力(1900-1986)

著名语言学家,曾任国立中山大学文学院教授兼院长。1955 年入选中国科学院学部委员。

1932 年,王力学成归国。当时国内语法学研究死气沉沉,大部分书套用西方语法规律研究汉语语法。一个古老民族的文字毫无文法可言,这让王力的内心十分沉痛。构建中国语言学体系迫在眉睫。

1935 年,王力呼吁制定一部标准文法,并带头开始筚路蓝缕的“开山工程”。他用实际行动,扛起中国语言学研究重担的宣言。

王力在语言学研究上留下了许多第一,如第一次给出了语法的定义:“语法就是族语的结构方法。”

暨南大学中文系教授邵敬敏说:“有三部巨著是奠定了我们国家20 世纪40 年代传统语法的学术基石。王先生的是第一本,是当时最有影响的一部书。”

当时,中国语言学的人才十分缺乏,王力有个美好的愿望——中国的语言学能人才济济。他在中山大学创立了中国第一个语言学系,亲自设计教学大纲和主要课程。1954 年秋天,中山大学语言学系合并到北京大学中文系,成立了汉语专业,王力任汉语教研室主任。

1984 年,王力在广州中山纪念堂做题为“现代汉语的语音系统”的演讲,纪念堂四周的草坪都坐满了人。王力看到后很是感动,84 岁的他足足讲了一个钟头。一次专业课,12000多人听,这在中国教育史上从未有过。

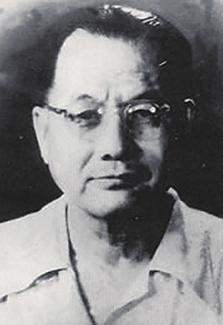

■ 钟世藩(1901-1987)

著名儿科医学专家,曾任岭南大学医学院教授、华南医学院儿科教授、主任。

钟世藩是中国现代儿科学的奠基者之一。他的一生见证了中国儿科医学从无到有、从传统走向现代的历程,为中国儿童健康事业的进步作出了不可磨灭的贡献。

钟世藩早年毕业于北京协和医学院,后赴美国进修儿科医学,深受西方现代医学理念的影响。他在美国哈佛大学医学院学习期间,系统地学习了儿科医学的理论与实践,学成归国后,钟世藩受聘于岭南大学医学院,担任儿科教授,并逐步建立了岭南地区第一个专门的儿科医疗机构,开启了中国现代儿科医学的篇章。

在钟世藩的领导下,岭南大学医学院的儿科科室逐渐发展壮大,成为南方地区最重要的儿科医疗与教学基地之一。他不仅在临床上积累了丰富的经验,还带领团队开展了多项针对儿童常见病的研究,为减少儿童疾病的发病率和死亡率作出了重要贡献。抗日战争期间,钟世藩带领岭南大学医学院迁往内地,继续儿科医疗和教学工作。在战乱和物资匮乏的环境中,他坚持救治患病儿童。在战争结束后,他积极参与战后儿童健康体系的重建,并为国家培养了大批儿科医学人才。他提出的“儿童不是缩小版的成人”这一理念,深刻影响了中国儿科医学的教育和实践。

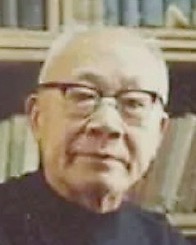

■ 柯麟(1901-1991)

著名医学教育家,历任中山大学医学院、华南医学院、广州医学院、中山医学院院长。

柯麟早年在北平协和医学院学习,并以优异成绩毕业,随后前往美国约翰·霍普金斯大学获得公共卫生学硕士学位。回国后,柯麟投身于中国的医学教育事业,成为中国南方地区现代医学发展的重要奠基者之一。

20 世纪30 年代,柯麟加入中山大学医学院,担任教授,并积极参与学院的各项工作。随着抗日战争的爆发,他带领医学院师生辗转避难,继续维持医学教育的运作。战后,柯麟历任华南医学院、广州医学院、中山医学院的院长,推动中国医学教育体系的现代化改革。他倡导将临床实践与教学相结合,提出“医学教育必须服务于社会”的理念,并亲自参与医学人才的培养和临床科研工作。

柯麟在医学领域的贡献不仅限于教学和科研,他还积极参与医学组织的创建和管理。他推动了中山大学医学院与国内外的医学交流,帮助学校引进现代医学技术和教育理念。在他的领导下,中山医学院逐渐发展成为中国南方医学教育的中心,为国家培养了大批医学人才,也为中国的医疗卫生事业奠定了坚实的基础。

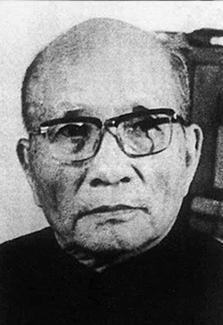

■ 王亚南(1901-1969)

著名经济学家、教育家,是中国马克思主义经济史学的开拓者之一,曾任国立中山大学法学院经济学系教授兼系主任、中国经济史研究室主任。1955 年入选中国科学院学部委员。

王亚南出生于福建省,早年受到新文化运动的影响,决心通过学术研究和教育服务于国家。在20 世纪30 年代,王亚南赴欧洲留学,广泛涉猎经济学、哲学和社会学等学科。他对马克思主义经济学产生了浓厚兴趣,成为这一学科在中国的主要推动者之一。

1935 年,王亚南回国后,受聘为中山大学法学院经济学系教授兼系主任,专注于中国经济史的研究。他不仅将马克思主义理论引入中国经济学的教学体系,还开创了中国经济史研究的新领域。在他的推动下,中山大学成为了中国马克思主义经济学的重镇。他强调经济史研究的重要性,提出通过经济史研究理解中国社会的历史进程,为中国的经济建设提供理论依据。他的著作《资本论大纲》成为中国经济学界的重要文献,为后来的学者提供了重要的理论参考。

作为一位教育家,王亚南培养了大批经济学人才,为中国的经济建设和发展贡献了力量。同时,王亚南的理论影响不仅局限于学术界,他的著作和理念亦影响了中国经济政策的制定,推动了中国社会主义经济建设的发展。

■ 杨成志(1902-1991)

著名民族学家、人类学家、民俗学家,曾任国立中山大学研究院秘书长、文科研究所所长、人类学部主任、人类学系主任。

杨成志毕业于岭南大学文科历史系,毕业后到中山大学语言历史研究所工作,与何思敬等人发起成立“ 中国民俗学会”,开设民俗物品展览室,举行公开展览,并与顾颉刚等人联合开办民俗讲习班。1932 年受中大委派去法国留学,1944 年由教育部选派赴美访问,在上世纪30-40 年代期间,他曾先后担任中大教授、研究院秘书长、文科研究所所长。访美归来后,杨成志开办人类学系,又相继担任人类学部主任、人类学系主任等职,为我国南方各高等院校培养了最早的一批人类学、民族学和民俗学等学科的教学与科研骨干。他们中的戴裔煊、江应樑、王兴瑞、王启澍等人,已成为中国人类学、民族学界的知名专家。

杨成志在学术研究中,注重将西方人类学理论与中国的民族文化实际相结合。他特别关注中国少数民族的文化、宗教、风俗和社会结构,开展了大量田野调查,积累了丰富的第一手资料。他的研究涵盖了多个少数民族,尤其对南方少数民族的宗教和文化习俗进行了深入研究,揭示了这些民族的独特社会结构和文化内涵。他一生著作颇丰,著有《民俗学问题格》《云南民族调查报告》等,译有《民俗学问题格》《人类学与现代生活》等,辑有《人类科学论集》《杨成志民族博物馆学论文集》等,为中国人类学发展作出了重要贡献。

■ 商承祚(1902-1991)

著名古文字学家、考古学家、金石学家、书法家,曾任国立中山大学史学系主任、语言历史学研究所代主任。

商承祚是中国古代文化的发掘与传承方面的泰斗级人物。他的学术领域包括甲骨文、金文、篆刻、书法等,是中国古文字学的奠基者之一。

商承祚早年拜著名古文字学家上虞罗振玉(叔言)为师,在他的指导下研习甲骨文、金文,20 岁入北京大学研究所,为国学门研究生。21 岁时商承祚即出版了他的第一部著作——甲骨文字典《殷墟文字类编》,弱冠成名,得到学术名师罗振玉、王国维的赞赏。就历史考古学而言,商承祚对中国楚文化的研究有开创之功,其标志便是《长沙古物闻见记》与《长沙出土楚漆器图录》二书。此外,商承祚还是一位优秀的书学理论家和书法家,尤以篆书和隶书见长,他的书法作品极具传统文化的韵味,在国内外展出中赢得广泛赞誉。商承祚也是一名收藏家,他和家人在近40 年的时间里,分别向北京故宫博物院、中国历史博物馆及全国省、市博物馆捐献的名人书画、青铜器、陶瓷、漆器及“ 杂项”等文物总数达1200 余件(幅),且分文不取。2002 年,北京故宫博物院绘画馆曾举办《商承祚捐献文物展》。

在中山大学,商承祚曾担任史学系主任和语言历史学研究所代主任,带领团队深入开展中国古代文字、历史和文化的研究。他组织了大量的甲骨文和金文的整理和出版工作,其成果至今仍为海内外相关领域的研究者所广泛参考。

■ 秦光煜(1902-1969)

著名病理学家,曾任岭南大学医学院医理学教授兼病理科主任、华南医学院病理学教研室主任、法医学教研室主任、病理形态研究室主任、中山医学院院务委员。

秦光煜在中国病理学的奠基和发展过程中扮演了重要角色。他毕业于北京协和医学院,早在学生时期,他便深感中国基础医学的落后制约了临床医学的发展,毅然放弃了临床优厚的待遇,成为了一名病理科教师。在协和医学院病理科工作期间,秦光煜先后担任过助教、讲师、副教授,为该院病理科成为中国学术水平最高、资料最丰富的病理学中心做出卓著贡献。上世纪50 年代初,秦光煜合著全国高校教材《病理学》,这是用国内资料写成的一部病理学专著,其中他撰写的《网织细胞增生症病理研究》一文在医学界赞誉甚多。

1953 年起,秦光煜调任广州,先后在岭南大学医学院、华南医学院、中山医学院院任教。他发表过40 多篇论文,对内分泌腺、血液瘤、脑瘤和麻风病等进行了颇有成效的病理研究。1941 年,他提出视网膜母细胞瘤是在视网膜颗粒层发生的理论,至今被国内外学者所引用,1949 年提出华支睾吸虫寄生是胆管癌发生的基础。在中山医学院工作期间,他从大量的活检和尸检材料研究中,结合临床资料,摸清了麻风病病变发生、发展的规律与临床症状的关系,被国际麻风学界誉为“创造性工作”,为在中国消灭麻风病的事业中作出了重大贡献。

■ 梁宗岱(1903—1983)

中国现代著名诗人、理论家、批评家、翻译家、教育家。1956 年至1970 年在中山大学外语系任教。

梁宗岱1917 年考入广州培正中学,少年成名,16 岁便获得“南国诗人”的称号,活跃在中国文学界,他的文学代表作有诗集《晚祷》、词集《芦笛风》等。文学成就之外,他也是著名翻译家,精通法、德、英三国语言,翻译的《蒙田随笔》《浮士德》《莎士比亚十四行诗》等文学作品备受学界推崇。

梁宗岱1923 年被保送入岭南大学文科,1924 年启程留法,与法国象征派诗歌大师瓦雷里相识相知,曾获得过法国著名思想家、文学家罗曼·罗兰的赞誉。28 岁留学归来,他便出任北京大学法语系教授和系主任,此后历任清华大学讲师,南开大学、复旦大学教授,是中国现代外语教育的开创者之一。少年得志的梁宗岱,在中年却饱受磨难。1956 年,他开始在中山大学外语系任教,1970 年中山大学外语系并入广州外国语学院,他随外语系转入广外,任法语教授。从教四十年中,梁宗岱培养了大批外语人才,其中不少人成为著名的诗人、学者或外交家。

■ 陈序经(1903-1967)

著名历史学家、民族学家、社会学家、教育家,曾任岭南大学校长、中山大学历史系教授兼副校长。

陈序经早年在北京大学学习,后赴美国留学,获得博士学位。学成归国后,他致力于中国社会学和历史学的研究,并在岭南大学和中山大学任教,因其在中国近代社会学和民族学研究中的卓越贡献而广为人知。

陈序经的研究涵盖广泛的领域,特别是在民族学、历史学和社会学的交叉领域作出了重大贡献。他通过对中国少数民族的研究,提出了诸多关于民族团结和社会发展的新观点。他曾深入中国农村调查,对闽、粤、桂的船家疍民和东南亚各国华侨进行过较多的调查研究,对东南亚史、华侨史、匈奴史也较有研究。一生著作等身,主要有《中国文化史略》《疍民的研究》《文化学概观》《南洋与中国》《社会学的起源》《匈奴史稿》等。

在中山大学担任历史系教授兼副校长期间,陈序经推动了历史学科的现代化建设,特别是在社会史和民族史的研究上取得了突出成就。他提出的历史唯物主义研究方法,深刻影响了中国现代史学的发展。在岭南大学担任校长期间,他积极推动教育改革,注重培养学生的创新思维和社会责任感。陈序经的教学风格深受学生喜爱,他的学术思想影响了几代学者。

■ 陈心陶(1904-1977)

著名寄生虫学家、医学教育家,曾任岭南大学生物系主任兼理科研究所所长、中山医学院寄生虫学教授兼寄生虫学教研室主任。

陈心陶是中国著名的寄生虫学家和医学教育家,专注于寄生虫病的研究与防治工作。他毕业于岭南大学,随后在寄生虫学领域深耕多年。陈心陶的研究主要集中在寄生虫与人类健康之间的关系,特别是在疟疾、血吸虫病等重大传染病的防治方面,取得了卓越的学术成果。早在20 世纪30 年代,他开始调查并整理华南地区蠕虫区系,对并殖吸虫及异形吸虫等进行了形态学和实验生态学研究,发现了广州管圆线虫、怡乐村并殖吸虫等并殖吸虫新种,为中国吸虫区系分类奠定了基础。

陈心陶曾任岭南大学生物系主任和中山医学院寄生虫学教研室主任,带领团队开展了大量的科学研究和教学工作。他注重将理论研究与实际应用相结合,积极参与各类寄生虫病的防治工作,并为中国公共卫生事业作出了重要贡献。作为一名教育家,陈心陶致力于培养寄生虫学领域的后备力量,推动了中国寄生虫学科的发展。陈心陶因为卓越贡献受到了毛泽东三次接见。

整理|记者 李可欣 王倩