“我本就倾向于在内地读大学,从小也想成为一名老师,就选择保送至华中师范大学学习。”2021年,澳门学生小余进入汉语言文学(师范)专业。大四上学期,她返回澳门大学实习,在两地学习与实践经历中,她看到了大湾区教育融合的盎然生机。

“澳门大学在横琴开辟了新校区,澳门部分学校也设置了学科竞赛班,课堂上老师的输出更多,在引导自主学习方面向内地的教育理念靠近。”通过这些变化,她看见了粤港澳大湾区教育交流的时代浪潮之迅速。在她看来,身为港澳籍师范生,既是大湾区教育融合的见证者,也是其参与者。

政策引导:从“单向流动”到“双向奔赴”

随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》和《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》的深入推进,建设国际教育示范区已成为大湾区发展的重要命题。在此背景下,港澳青年跨过珠江口前往内地就读师范专业的热潮持续升温。

华南师范大学最新发布的《内地高校港澳籍师范生专业认同调查研究报告》显示,2018-2023年内地高校累计录取港澳籍师范生1420人,其中华南师范大学以449人的规模领跑全国,占比达31%。港澳籍青年如何跨越文化差异适应内地生活?又将如何塑造湾区教育未来?

粤港澳教师教育交流合作历经30年积淀,已形成“多元协同”的生态圈。截至2024年,粤港澳共有27所高校开设师范专业,缔结姊妹学校1546对。2024年,广东73所高校招收港澳学生1.6万人,其中专项支持联合培养硕博计划1600人。政策红利的持续释放,为港澳青年架起教育“连心桥”。

港澳地区亦呼应大湾区基础教育需要,在生涯指导上给予学生帮助。香港特区政府教育局局长蔡若莲表示,教育局一直通过多个渠道宣传和推广内地高校招收香港中学文凭考试学生计划及资助计划。此外,教育局每年为高中学生、教师及家长举办生涯规划教育讲座,介绍收生计划及资助计划内容及内地升学的情况等。

“内地的学习氛围比较浓厚,我希望在这种环境中更加投入专业学习,提升自己。”在高中,澳门学生小雅也通过教青局举办的升学类讲座,对内地的大学生活产生了期望或向往,目前就读于华南师范大学文学院,考虑在大湾区就业。

“另外,内地相对成熟的教育体系和高校的丰富资源也让我选择了内地师范。”华中师范历史学院的香港学生诗雅坦言。华南师范大学粤港澳大湾区教育发展高等研究院副院长、高等教育研究所所长陈先哲教授指出,近80%的港澳籍师范生基于个人志愿选择专业,其专业认同感与学业成绩呈显著正相关。这种选择背后,既有大湾区基础教育扩容提质的需求驱动,又包含着港澳青年在大湾区教育发展环流中的积极融入。

多元支撑:文化差异不是难以攻克的难题

“刚到内地读书时,感受到最大的差异就是学习环境。”

报告显示,调研组展开初步调查并发现,由于港澳的历史文化、政策制度与地理位置的特殊性,该区域与内地城市出现了“软文化冲突”。

“部分港澳籍师范生的学习模式呈现出‘高耗时、低收效’的特征,导致学习积极性、专业满意度和专业认同感相对较低。”陈先哲表示。浓厚的学习氛围与难以忽视的同辈压力,曾让小雅感受到大学生活的紧迫感。“我们压力大是因为身边的人都在努力,这样我们会更加有压力,学习效率也会相应受影响。”

语言文化的差异造成的学习适应困难是部分港澳籍师范生面临的难题。在北京师范大学就读的晓苏也有所共鸣:“我一开始来也怕跟不上,担心挂科,但后面慢慢就适应了,和同伴们交流的时候,我能学习到很多学习方法与技巧,课程老师们也很乐意答疑解惑。”对此,华南师范大学粤港澳大湾区教育发展高等研究院院长卢晓中表示,高校可以为港澳生提供短期培训班,填补数学等学科知识与内地学生之间的差距,为后续的学习夯实基础;组建“内地生”与“港澳生”的学习互助小组,形成结对学习伙伴,在促进港澳生学习能力提高的同时,促进内地学生与港澳学生构建更和谐亲近的关系。

因此,许多高校允许港澳生在满足学分修读要求的情况下,选择性修读思政课程,展现了对港澳学生文化差异的关怀理解。而华南师范大学等高校也积极推进岭南文化、广府文化相关课程建设,“岭南舞蹈”“粤剧赏析”等元素成为通识课程的特色,促进港澳学生深入了解丰富的地域文化,促进文化理解与认同。

为快速融入环境,来自香港的诗雅加入华中师大港澳台学生发展中心,积极开展活动促进港澳生增进情感联结。此外,社团也是她融入内地环境的桥梁。“我从小学习古筝,也加入了我们学校的民乐团,这样就跟内地生有了更多交流,认识到很多有相同兴趣爱好的人。”

积极实践:参与融入教育生态链条

在促进大湾区国际教育示范区建设背景下,报告指出,港澳籍师范生作为未来的教师,将成为大湾区尤其是港澳地区教育的中坚力量,深刻影响下一代港澳学生的成长和大湾区国际教育示范区建设。

截至2025年2月,广东省教育厅发起成立粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟目前共有82所成员高校,其中,港澳高校7所,已汇聚7700多门优质课程,目前,跨校学分课已进行10个学期,50余所高校选修了1000余门课程,获得学分的学生超32万人次。

“据我了解,粤港澳大湾区部分高校提供了普通话或粤语作为教学语言,教育资源的共享的难度逐渐变小,还可以帮助更多教师交流学习教育经验,学生们也能直接学习不同地区的学科知识,这是双赢的。”来自香港的小雅肯定了课程联盟的积极作用。

“内地的师范类课程培养是理论与实践相融合的,值得港澳地区借鉴学习。”小余肯定道。在华中师大,学科教学论和微格教学由特定老“一条龙”式教学,以小班教学的方式精准帮助学生巩固所学知识。此外,历史学院组织的“迈向名师”训练营,帮助学生在当地初高中旁听名师讲课,同时通过每周组内试讲、无领导小组面试等训练,助力未来就业。

在实习期间,小余也感慨于专业学习与当地教育交汇产生的化学反应。“我的母校所使用的语文教材和内地是一致的,因此我所学的知识能很好地投入实习的实践中。”此外,她在内地系统化教学与澳门创新型教学的碰撞中,学到了许多在学校里面实践所没有接触到的理论知识与实践方法。

除此之外,诗雅认为文化认同在大湾区教学融合中也不容忽视:“港澳籍学生的文化认同是很重要的,大湾区的文化底色同根同源,促进教育交流需要这种稳定的情感链接。”在她看来,粤港澳许多合作办学项目也有助于打破教育的区域壁垒,而在线课程联盟等资源整合也促进教育理念的互通学习,“三者相辅相成,但以文化认同为底色。”

在推进粤港澳大湾区国际教育示范区建设中,优化师范专业认证体系是一个非常重要的内容。陈先哲表示,师范专业认证作为高等教育质量保障的核心环节,其重要性不言而喻。鉴于港澳籍师范生的独特需求,建议在现行认证框架之上,深度融合粤港澳大湾区的教育特色,制定一套科学、全面的认证标准。“这些标准不仅应涵盖课程设置、师资配置等传统核心要素,更要细致入微地关注港澳籍师范生的成长路径与个性化需求,量身定制培养方案。”陈先哲说,“此举将有力保障师范专业的教育质量,为大湾区培育优质教师人才奠定坚实基础。”同时,还应当引入国际教育认证标准,借鉴国际先进经验,推动师范专业与国际接轨,提升师范教育的国际竞争力。

报告同样在就业层面提出了建议,通过优化港澳籍师范生的实习与升学路径,推动粤港澳三地高校深度合作;同时,针对港澳籍师范生的升学需求,高校应出台特别的“推免”政策和考研支持措施,为港澳籍师范生开辟更为广阔的升学路径与就业机遇。

(应受访者要求,文中部分姓名为化名)

文| 记者 孙唯 实习生 陈欣悦

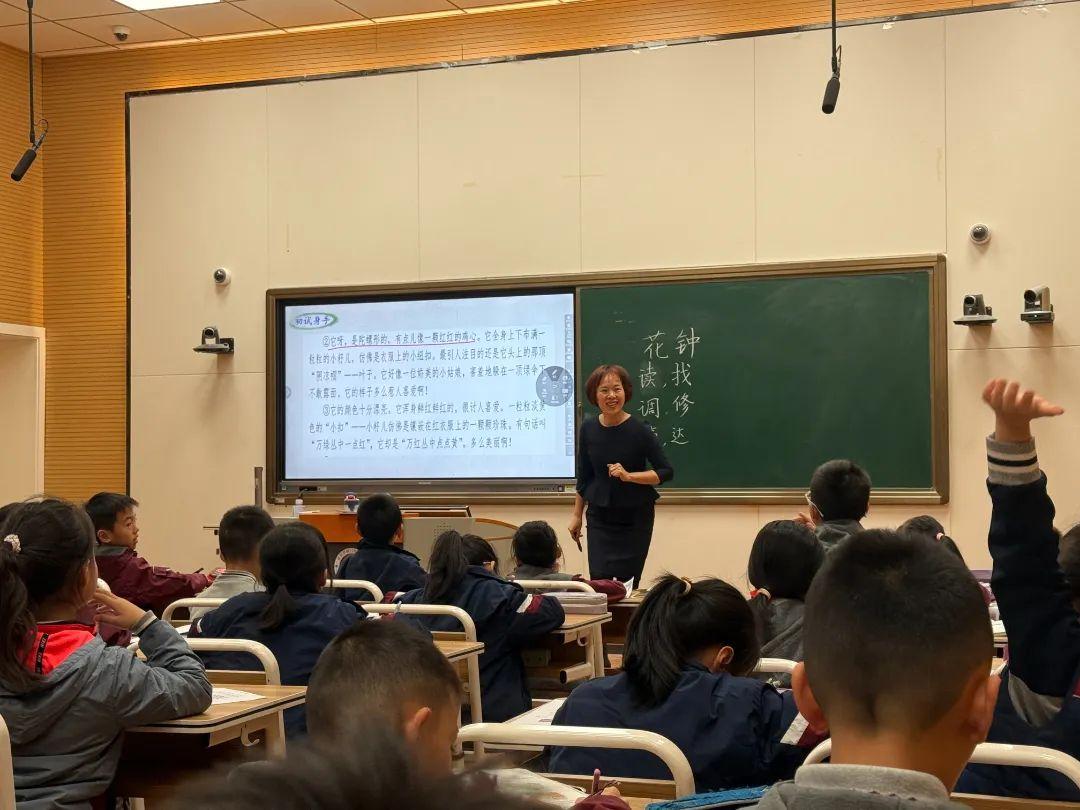

图| 华南师范大学