春寒料峭抵挡不住学习的热情。3月30日,广州协和学校“融通共育,六和致远”十二年一体化课堂教学展示暨六和课程体验活动吸引了数千组家庭的参与,大家共同见证教育生态的创新实践。课堂是教育的主场,观察与对话是家校共育的桥梁。在活动现场,多位教育界名家走进真实课堂,与师生共上一堂课、共研一节课。家长们在零距离感受教学现场的同时,也通过专家评课洞悉教育设计的匠心。

“六和”课程展现十二年一体化培养的魅力

广州协和学校(以下简称“协和”)一年一度的“六和”课程展示活动如期举行,再次以层次分明、精彩纷呈的内容,展现了学校十二年一体化教育的独特魅力。本次活动涵盖小学、初中、高中三个学段,通过多样化的课堂展示与互动体验,让家长和学生亲身感受协和教育的深度与活力。

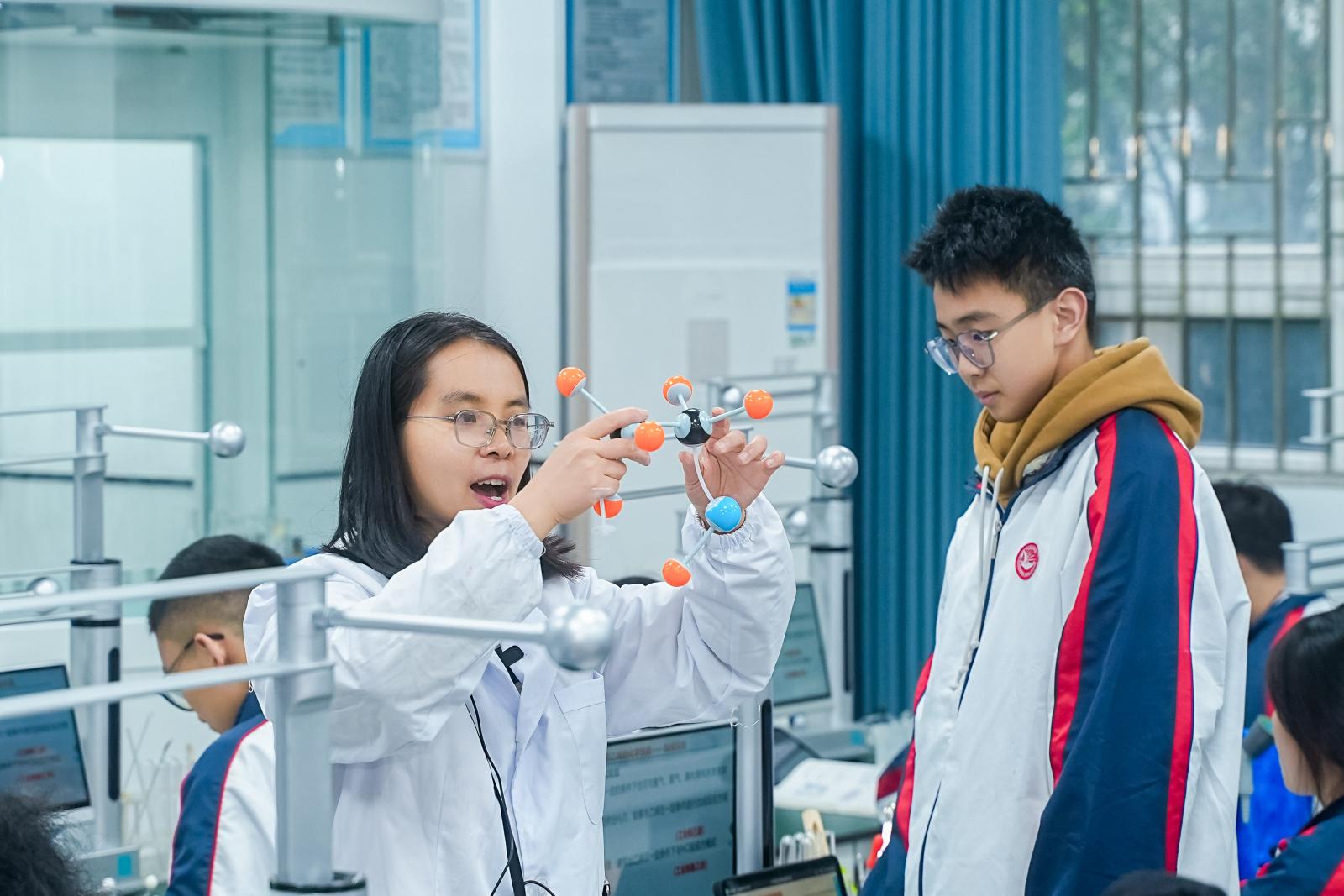

活动期间,小学、初中和高中各学部课室同步开展“小初高学部课堂展示”,家长和学生走进真实的课堂,感受协和课堂的创新与活力。小学部的“小小科学家”课堂上,孩子们用吸管搭建桥梁、设计鸡蛋保护装置,体验科学的趣味;初中部的地理课则将课堂延伸至校园地理园,通过实地观察日晷的运作,让抽象知识变得触手可及;高中部的航模课程吸引了众多目光,学生通过亲手操作模型飞机,探索飞行的奥秘。

在“校级精品课程体验”环节,家长和学生进一步领略了协和课程的多样性。轮滑球场上,冰球队员们酣畅淋漓的比赛令人热血沸腾;体育场上,活力四射的啦啦操表演展现了青春的律动。从创意无限的艺术课程到挑战十足的科学实验,从趣味横生的体育活动到启迪智慧的科技创新,协和的课程体系为每个学生提供了广阔的成长空间。

特别值得一提的是,立基堂主会场及分会场、和致楼阶梯教室同步举行的“一体化融通教学片段展示”。这一环节通过跨学段的教学设计,将小学、初中、高中三个阶段的教育理念无缝衔接,生动诠释了协和十二年一体化培养的核心优势。无论是学科知识的纵向延伸,还是跨学科能力的横向融合,协和都以“润物细无声”的方式,为学生的持续成长奠定坚实基础。

“六和”课程让学生全面成长

“六和”课程体系是协和教育教学的核心特色。这一涵盖“和乐、和正、和雅、和致、和合、和心”六个维度的课程体系,通过跨学科融合,注重实践创新的课程设计,让学生们在体验中收获知识,在实践中锻炼能力,实现全面发展。

“和乐”课程倡导在快乐中学习,让学生享受知识的滋养;“和正”课程注重品德修养,培养学生正直、诚信的品质;“和雅”课程提升审美素养,使学生在艺术的熏陶下感受美的力量;“和致”课程激发科学探索精神,培养学生的创新思维和实践能力;“和合”课程强调生态环保意识,让学生懂得与自然和谐共生;“和心”课程关注学生的内心世界,培养他们的爱国情怀和社会责任感。

目前,协和共开设了120多门“六和”课程,这些课程不仅跨学科融合,注重实践创新,而且能够充分激发学生的学习兴趣和潜能,让学生在体验中收获知识,在实践中提升能力。“六和”课程实施三年来,成果丰硕,仅过去一年,学生们在各类学科竞赛中屡获佳绩,共获得国家级奖项99项,省级奖项147项,市级奖项140项。

“六和”课程为学生铺设连贯的学习路径

广州协和学校是市属学校中第一所十二年一体化学校,这为学校开展十二年一体化课程的深度融合提供了得天独厚的条件。“学校通过一体化课程的实施,确保教学工作的规划、实施和管理统一进行,有助于学生在不同阶段的学习中保持连贯性和一致性,避免学习内容的重复和断层。”学校教务处副主任胡晓伟表示。

胡晓伟指出,协和通过“小初高”一体化贯通式培养,为学生铺设了一条连贯的学习路径。小学阶段注重兴趣培养,为学生打下坚实基础;初中阶段聚焦特长发展,帮助学生平稳过渡;高中阶段则强调专业化提升,为学生的未来发展提供有力支持。

以语文学科为例,学校从“整本书阅读”这一贯穿“小初高”三个阶段的重点难点入手,构建了进阶式阅读课程体系。教研处副主任牛筱琼以《红楼梦》展示课为例介绍:“小学阶段,老师们通过青少版《红楼梦》激发学生的阅读兴趣,引导他们关注人物命运,学会制订阅读计划。例如,课堂上让学生用‘朋友圈’形式记录阅读体会,既渗透阅读方法,又培养规划意识。”

初中阶段的《红楼梦》阅读进一步深化。学生在小学阶段对人物命运有初步了解后,老师通过刘姥姥这一第三视角,引导学生审视大观园中复杂的人物关系,增加阅读厚度。而到了高中阶段,阅读重点转向思辨性探究,例如人物名字的隐喻、诗社作品与命运的关联等。“通过这种进阶式设计,学生的阅读理解能力和文学素养逐步提升。”牛筱琼说。

英语科组长傅咏从英语学科角度阐述了一体化课程的意义。她指出,学校根据各学段特点设定分层目标:小学阶段激发兴趣、培养听说能力;初中阶段强化自主学习,提升综合素养;高中阶段则注重探究实践,突出工具性与人文性并重。以航天航空主题为例,小学阶段通过嫦娥奔月等神话故事激发兴趣,初中阶段聚焦探月工程,高中阶段则探讨航天精神与科学家品质。“这种分阶段设计既符合认知规律,又实现了知识与能力的连贯发展。”傅咏表示。

初二级长杨名玥指出,协和的一体化课程采用任务驱动式教学模式,即以学生为中心,通过任务激发学习动力,培养解决问题的能力。例如,小组合作学习被广泛应用于小学、初中和高中,以提升学生的协作与实践能力。“一体化课程通过任务驱动和实践创新,培养了学生的思维能力、时间管理能力和合作能力。这种模式让学生在学习过程中感受到更多的趣味和意义。”

一体化课程的实施对教师提出了更高要求。高二语文备课组长张征指出,高中教师需要与小学、初中教师共同规划课程,关注学生的前置知识与未来发展,使备课更具前瞻性。同时,教师在课堂上需更多地发挥引导作用,鼓励学生自主探究与讨论,促进个性化成长。此外,教学评价体系也需要优化,不仅要关注短期应试能力,更要注重学生的长期发展与综合素质提升。

尽管面临挑战,协和教师团队表示,这些要求促使他们不断提升专业素养与教学能力,为学生的全面发展提供更优质的服务。通过十二年一体化课程的探索,协和学校正为学生搭建通向未来的坚实桥梁,助力他们在知识的海洋中不断探索前行。

这里让不同的热爱自由生长

小学、初中和高中都在协和就读,到底是怎样一种体验?记者采访了几位小学、初中和高中都在协和就读的学生,他们共同的体验是:这里让不同的热爱自由生长。

高二学生麦凯闳回忆起自己十一年的协和时光,脸上洋溢着幸福的笑容:“二年级时,我加入了‘小小科学家’兴趣班,和同学们用吸管搭桥梁、做鸡蛋保护装置,在动手实践中第一次触摸到科学的乐趣;四年级时,学校建起了人工智能教室,老师教我们用彩色积木一样的编程模块指挥机器人画正方形。当我对编程感兴趣时,班主任会推荐我参加各种科创活动。”麦凯闳说,协和时光教会他最重要的事,就是永远保持探索的热情,“在实验室里调试机器人的专注,在运动场上挥洒的汗水,在舞台灯光下紧张的心跳,都是学校送给我最珍贵的礼物。待到明年盛夏完成协和的十二载求学历程时,我也将带着这里教会我的探索勇气,继续书写人生的新章节。”

同样从小学到高中都在协和就读的高一学生马子晴则用“诗意与温暖”形容她的协和生活。“清晨在紫藤长廊讨论难题,正午在运动场挥洒汗水,黄昏于古榕树下捧书静读,协和的每一天都充满诗意。”马子晴说,协和的老师不仅是知识的传递者,更是学生成长的陪伴者。“他们像园丁一样,细心呵护每株幼苗的独特。当我对植物学感兴趣时,老师会带我到校园植物园观察植物的生长;当我在艺术节上表演时,老师会为我鼓掌加油。协和教会我的不仅是知识,更是如何成为一个有温度的人。”

对于高一学生孙欣悦来说,协和的成长是肉眼可见的。“从传统红砖楼到智能教室,从基础课程到‘六和’课程,协和的教育理念始终在与时俱进。”孙欣悦回忆起自己在小学时第一次走进协和校园的场景,“那时的我被校园的古朴典雅深深吸引,而如今,我已经习惯了在充满科技感的课堂中学习,在多元化的活动中成长。”她感慨道,协和教会她的不仅是努力学习,更是努力生长,“无论遇到多大的困难,协和让我明白,只要不断追问和探索,就能找到属于自己的方向。”

“协和不仅是一所学校,更是一片滋养心灵的沃土。”正如马子晴所说,协和用十二年一体化教育的独特优势,为学生点亮了人生的方向。

广州协和学校校长卢邦柱说:“千帆一道带风轻,奋楫逐浪天地宽。”协和在教育的道路上将不断探索创新,以“六和”课程为依托,以融通共育为手段,努力为学生打造一个全面发展的教育平台。“在这里,每一位学生都能找到属于自己的成长方向,绽放出独特的光彩。”

记者手记

“一体化”教育,成就更完整的自己

第三年写协和的“六和”课程了。我今年压力很大,担心写不出更好的稿子了。但今年的协和,再一次让我刮目相看,“六和”课程仿佛为协和插上了一对翅膀,让其在教育的天空中飞得更高、更远。

三年前,我第一次接触“六和”课程时,它的框架还显得雏形初现:和乐、和正、和雅、和致、和合、和心,六大板块看似独立,却又隐隐透着一种内在的逻辑。那时的我,更多是从课程设计的创新性入手,试图挖掘它是如何打破传统学科教学的边界。

但今年再访协和,我发现,“六和”已经不再只是一个课程体系,而是一种教育哲学的具象化表达。它不再是孤立的模块,而是化作一种贯穿始终的教育语言,流淌在每一个课堂、每一处校园角落。从《红楼梦》的整本书阅读到航天航空的跨学科探索,从“协和数学日”的思维碰撞到陶艺室的指尖创造,“六和”课程正在用它的包容性,将知识、能力与人格塑造编织成一张无形的网。

这种转变让我想起戴怡老师常常说的一句话:“课程不是冷冰冰的知识载体,而是有温度的成长陪伴。”当小学的“小小科学家”用吸管搭桥梁时,他们触摸到的不仅是科学的原理,更是“和致”中对世界的好奇;当高中的冰球队员在轮滑球场挥汗如雨时,他们践行的不仅是团队协作,更是“和心”中对集体的担当。

最让我动容的是,那些从小学到高中一路成长的学生。马子晴提到初中时与老师在紫藤长廊讨论难题的场景,语气中满是温暖;孙欣悦谈到高中阶段对人工智能的探索时,眼中闪烁着“和致”追求卓越的光芒。他们的成长轨迹让我意识到,“六和”课程的终极目标,不是培养某个学科的尖子生,而是让每个生命都能找到属于自己的节奏,在多元的教育生态中自由舒展。

离开协和时,我回头望了望协和堂,映山红依然开得正盛。但我知道,真正让这所百年名校焕发新生的,是“六和”课程背后那颗跳动的教育初心——让每个孩子都能成为更完整的自己。

三年过去了,我依然在写协和,依然在写“六和”。但我知道,这并不是重复,而是一次次见证教育如何在细节中生长、在实践中蜕变。协和正展翅高飞,并越飞越高。

文 | 记者 何宁

图 | 学校提供