当渔港小镇遇见艺术写生,会碰撞出怎样的火花?位于广东省阳江市阳东区东平镇的东平渔港,是南海渔业的重要枢纽,也是南国渔家风光的绝佳代表。而在过去的一周中,小镇的日常画卷中多了一群专注作画的年轻身影。3月24日至30日,一群来自广州市艺术中学的学生走进东平,将渔港码头、喧闹市集、街角公园变成露天艺术课堂,用画笔丈量这座南海渔镇的人文肌理。

当清晨的海雾还未散尽,东平渔港的码头便已奏响晨曲。铁锚哗啦的起锚声与渔船引擎的轰鸣声中,一群身着校服的学生早早来到码头边上就位,迎着三月湿暖的海风支起了画架。

“我想以港口海货为素材,通过二次构图,把码头热闹繁忙的动态展现出来。”来自广州市艺术中学高二(4)班的冯同学表示,自己在这次外出写生实践中收获满满:无论是渔民出海还是返港分拣的场景,都是自己在学校课堂上难得见到的生活素材。

在距离几公里外的东平市场,海货鲜蔬琳琅满目,叫卖与还价声声不绝。在这里,同样活跃着一群小小艺术家。渔市廊檐下,广州市艺术中学学子用手中的画笔记录着这座渔港小城的烟火气息。

“工作室早上八点不到就抵达市场了,清晨的市集特别有生活气息。”高二(6)班学生梁闰盈表示,在渔港市井的热闹喧嚣中,自己慢慢体验到了东平当地靠山吃山、靠海吃海的质朴风情。

“市场其实是一个充满构图和透视元素的绝佳写生场所。市场场景随时变化,这对我们的动态捕捉能力和画面构图能力是很大的考验。”他告诉记者,经过几天的写生训练,自己在素材捕捉能力和画面组织能力上都有了提升。

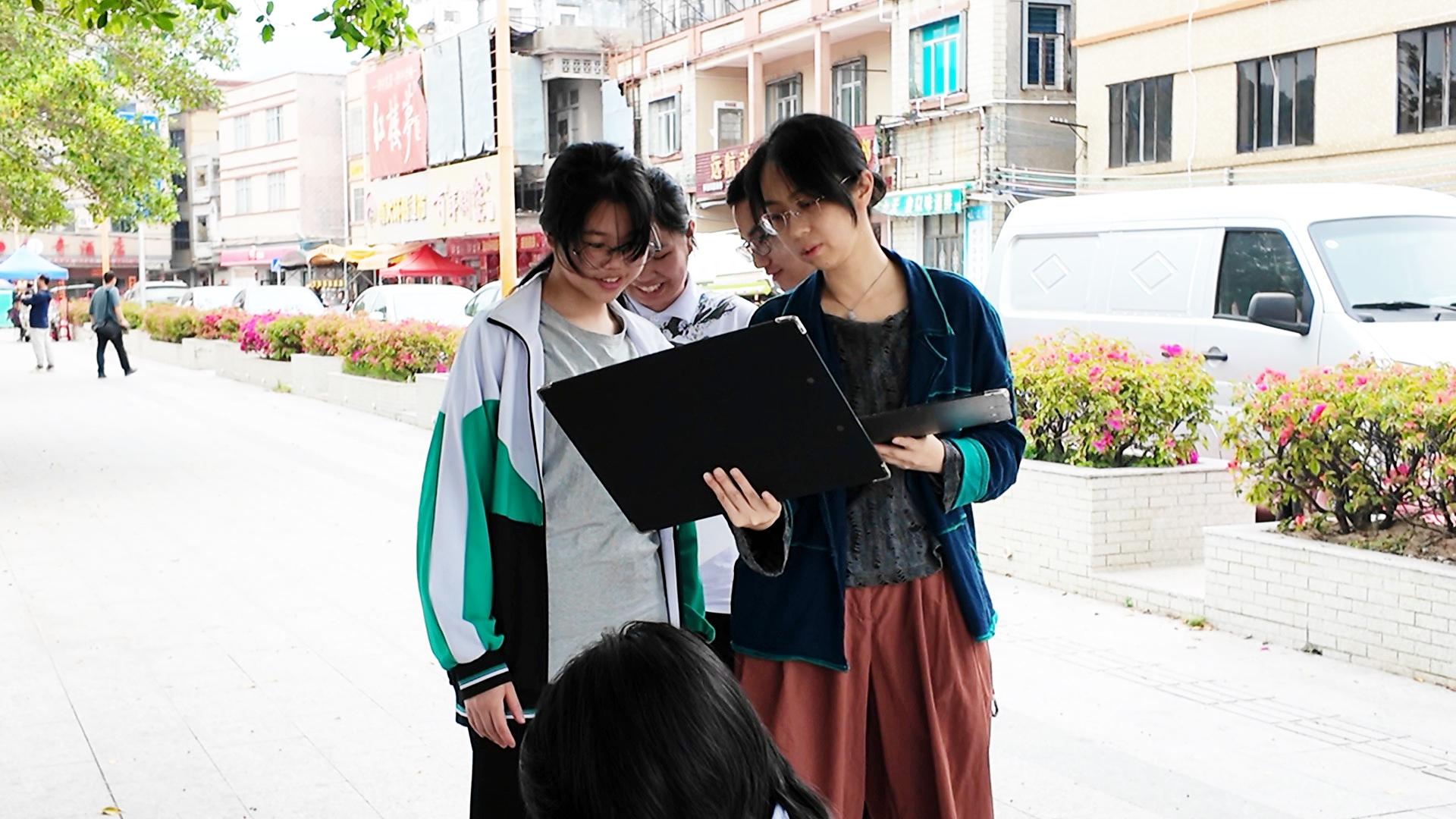

在东平镇的小公园内,广州市艺术中学学生围坐在树荫下挥动画笔的场景,频频引来行人过客的围观。不少学生以当地街坊为创作对象,市民们也欣然配合,两者和谐相处的画面令人动容。根据自己的所见所闻,高二(5)班学生刘宝儿向记者展示了自己的绘画长卷《东园闲笔》。闲话家常的街坊邻里、树荫下小憩的摩托车司机、具有浓郁地方特色的传统建筑……每一个细节都在其细腻的笔触下栩栩如生。

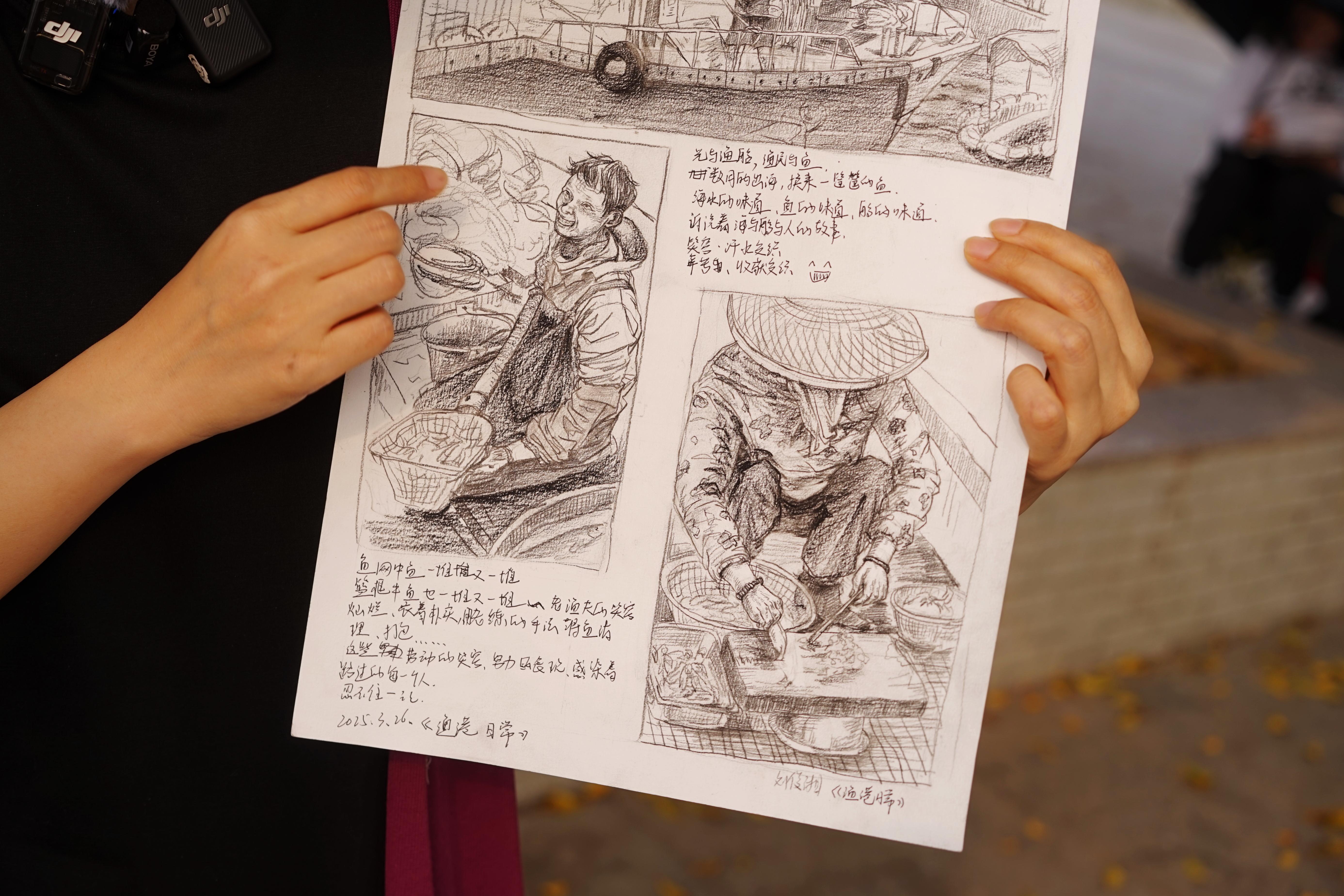

走进生活,走近艺术,不少学生在这次写生之旅中,激发了创意与巧思。广州市艺术中学老师唐瑭对学生刘俊香的的画作《渔港日常》记忆尤深。“学生采用了绘画日记的创新形式,巧妙融合了多种绘画风格,更特别的是加入了手写文字记录,突出了东平渔港‘味道’这一关键词。”唐老师解释道,学生们对此次写生之行有着诸多感触,敏锐地捕捉到了许多生动的当地人文风情,并转化为极具感染力的画面语言。“这种源于真实生活的艺术表达,是教室里无法复制的。”

“这是一次将课堂所学知识和技法运用到实践中的好机会。”该校美术专业老师罗显耀认为,把课堂搬到渔港村落,对学生是一种浸润式的艺术教育。“美术专业的学生必须深入生活现场,才能提升自己的艺术感悟与审美能力。”

广州市艺术中学副校长陈旭东介绍,学校除了保留和普通高中一样的军训和学农外,根据课程设置和学生专业发展的需要,高二年级会组织两次的写生实践课程。“开设写生课的目的,是培养学生的观察力和表现力,提升他们的实践能力,引导他们更加关注自然、感受自然,激发创作灵感,培养他们的审美情趣和审美能力。”

文、图、视频|记者 郭子扬