4月22日和24日下午,中山大学肿瘤防治中心实验研究部师生党总支部联合广州市第十六中学党委,举办“华南恶性肿瘤防治全国重点实验室开放日”科普教育党日活动。作为双方党建共建的重要实践,活动以“实施科教兴国战略,强化现代化建设人才支撑”为主线,设置了8大科普讲解点,让学生在亲身体验中理解科学原理,沉浸式感受肿瘤防治科研的魅力与温度,培养起学生的科学素养、工匠精神和创新能力。

在712室“小动物大‘功臣’”展区前,带教老师王静身边围拢着一群学生,隔离箱内的实验鼠正活泼地啃食特制饲料。“这是C57BL/6小黑鼠,常用于免疫机制研究;旁边活泼的Balb/c小白鼠,是肿瘤移植模型的‘常客’;而没有毛发的裸鼠,因为没有胸腺,不会排斥外来肿瘤细胞,成为人类肿瘤异种移植的最佳载体。”王静向学生们介绍。“裸鼠的无毛和无毛猫是一样的基因突变吗?”高一(3)班一位同学的提问引发一阵轻笑。王静回答:“两者虽因突变导致无毛,但裸鼠的缺陷基因直接影响免疫系统,而无毛猫的突变仅作用于毛囊。这也是科学探索的魅力,相似表象下藏着不同的分子机制。”恰逢“世界实验动物日”,王静向学生们介绍,“我们始终心怀感恩,每一项科研成果都离不开它们的贡献。动物基地配备了智能化饲养系统和动物福利设施,我们不仅关注科研数据,更注重对实验动物的人道关怀,这是科学精神与人文素养的双重体现。”

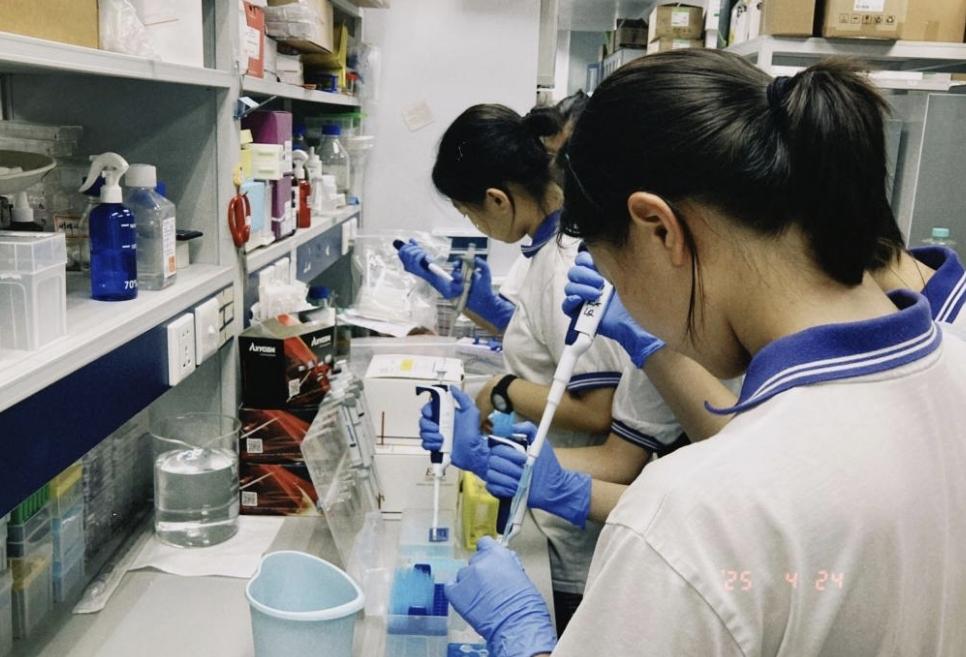

在带教老师实验室,“实验室最亲密的小伙伴——微量移液枪使用”讲解点前也排起长队。“这是科研人员的必备装备,它的精度非常高,能精确到0.1微升。”带教老师演示了“吸液-悬停-放液”的标准操作,邀请学生亲手尝试。同学们握着移液枪小心翼翼地将液体注入ep管,感受科研的细致入微,体验最基本的实验操作。

另一边,717室暗房的带教老师王丹利用X光胶片设计的“手掌曝光”实验让学生们直呼“神奇”。通过神奇的暗房旋转门,随着灯光熄灭,手电筒的光束掠过胶片,手掌覆盖的区域形成清晰的阴影,显影液中逐渐浮现出黑色的手掌轮廓。看到如此神奇的过程,同学们纷纷想要给自己的手掌留下一张胶片特写。在8楼走廊的“最美科研图片”展区,放大的显微摄影作品们宛如“科学画展”,吸引着学生们频频驻足。每一幅图片右下角都标注着拍摄时间和实验者姓名。每幅“科学艺术品”背后,都是科研人员在显微镜前数小时的等待,以及成百上千次实验的筛选。在严谨的科研世界里,也同样焕发着艺术的色彩。

“生物课上的多数是载玻片等比较简单的实验,今天来到这里不仅看到了更丰富的实验器具,还亲身体验了很多特殊的仪器,比如移液枪、蛋白显影。”高一(3)班学生吴若嫣透着兴奋。“本来以为实验室里的老师会很严肃,没想到他们说话特别温柔。”高一(3)班的王杺怡也向记者分享了她的体验:“这里的实验鼠分为三个类型,他们都有着不同的基因类型和用处,这些都是从前不了解的知识。这一次还拿到了蛋白显影的胶片,也非常开心。”

活动接近尾声,学生们列队离开。多年来,华南恶性肿瘤防治全国重点实验室与广州市第十六中学共建“联合科普基地”。正如实验研究部师生党总支朱孝峰书记所说,“习近平总书记强调,科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼。我们要积极发挥全重室在科技教育与科普服务的示范、带动作用。在肿瘤研究领域,从分子机制到细胞调控的奥秘探索,往往笼罩着专业壁垒的迷雾。我们希望借助全重室开放日活动,向同学们介绍这些前沿领域,不仅是普及科学知识,更期待大家未来能投身相关领域,为人类攻克肿瘤这一共同目标添砖加瓦。”

广州市第十六中学作为全国中小学科学教育实验校和广东省中小学科学教育示范校,积极联合科研单位,构建了“一核三维”科学教育生态圈,为科学素养培育与科学精神涵养搭建资源矩阵与实践平台。本次与华南恶性肿瘤防治全国重点实验室联合开展的科普活动,既是学校推进新时代科学教育的关键落点,亦是探索“校所协同、学研共育”育人模式的创新实践。让科学教育从课本走向现实,培养有好奇心、有责任感的新时代青少年,让科研的温度传递给下一代,为实现健康中国的愿景注入更为强劲的生命力。

文、图、视频|记者 陈辉

实习生 易梦然 通讯员 陈鋆 赵现廷