近日,广东工业大学“艺设曦光”突击队奔赴汕头市潮阳区,开展了为期十天的暑期实践,旨在响应当地非遗传承与青少年美育发展的需求。这支艺术与理工融合的队伍,由郭娜和连梓铨两位老师的带领,依托戏剧教育专业优势,以“戏润青春·美育兴乡”为核心理念,助力当地将英歌舞、笛套音乐等非遗资源转化为美育活水,探索“戏剧赋能+非遗活化”新路径。

千里奔赴扎根乡土,戏剧魔法点燃童心

此次实践的开展,源于潮阳非遗传承创新的现实需求。到达当晚,突击队即探访了后溪英歌队训练基地。其传承人林芳武队长话语铿锵、神情坚毅:“守护生于斯长于斯的根脉,义不容辞!”他承诺将组织并安排英歌队全体成员,全力支持突击队拍摄好聚焦英歌舞传承的微电影《槌声》。这为突击队后续实践注入了强大的精神动力和坚实保障。

期间,突击队精心设计的《语言表演班》在驿站开课,吸引了众多当地青少年踊跃参与。队员们化身“小老师”,在郭娜老师“观察-想象-表达-创造”四维教学体系引导下,带领孩子们开启了一场别开生面的戏剧之旅。

课程摒弃枯燥说教与知识灌输,代之以趣味盎然的剧场游戏:“进化论”游戏中,孩子们通过肢体模仿体验生命形态在进化之旅中的奇妙变化;“魔法师”情境里,想象力在舞台步伐的训练中自由驰骋;“雕塑接龙”环节,静态的肢体瞬间凝固又流动,激发创意思维的火花。这些练习巧妙融入发声、气息绕口令等训练,并将经典文学《小王子》改编为群体戏,为孩子们充满童真的表演注入鲜活的生命力。

课程高潮是郭娜老师执教的沉浸式教育戏剧《海女的故事》。通过故事讲述、音乐渲染、教师入戏等多种方式,引导孩子们穿梭于观众、表演者、雕塑家、小编剧、剧评家等多重身份之间。孩子们在充满安全感的戏剧空间,体验着“玩中学、学中创、创中表达”的无限乐趣。课后,学员们意犹未尽,仍三五成群地围着“小老师”们,兴奋地分享自己构思的新故事,创作的激情在驿站内持续回荡。小学员陈德蓉拉着突击队学生队长徐佳琪的手,稚嫩而坚定地说:“佳琪姐姐,我长大了也要考广东工业大学,学表演!”戏剧已经悄然播撒美育的种子。

笛套声中悟传承,槌声影里探新生

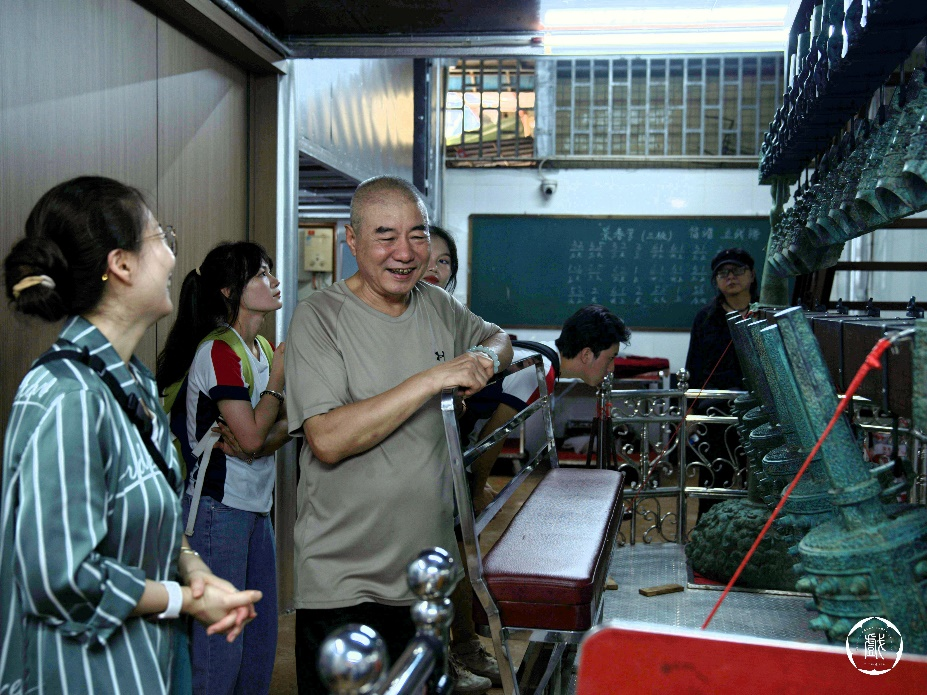

教学告一段落,突击队旋即投入对本地非遗资源的深度调研,首先造访涂库笛套音乐艺术队。艺术队理事会会长肖学洵向师生们娓娓道来笛套音乐的源起。队员们近距离接触编钟、编磬、月琴等古乐器,上前尝试演奏。突击队师生还带着专业设备完整记录了艺术队的训练场景,并对师生代表进行了深度访谈。镜头捕捉下,是师生间严谨的技艺传承,是对《宴灯楼》等经典曲目的深情解读,更是年轻一代对守护千年笛韵的深刻思考。

旋即,突击队赶往后溪英歌队。微电影《槌声》开机仪式隆重举行。文化馆杨东贵馆长寄语影片唤起青年对潮阳英歌舞瑰宝的关注,剧中父亲原型、后溪英歌队副队长郑海武动情强调英歌舞对潮汕文化根脉的重要性,编剧兼导演郭娜老师阐述创作初心:以影像记录传统与现代的对话,探寻非遗在当代青年手中焕发新生的可能性。

微电影《槌声》聚焦英歌舞的代际传承,讲述了一位出身英歌世家的潮籍大学生郑家铭,从抗拒父辈“枷锁”到领悟“槌声即根脉,亦可为翅膀”的心路历程,探讨传统如何在创新中获得新生。

拍摄仅有两天时间,面临创作周期短、学生团队首次面对镜头表演、独立操机等挑战。后溪英歌队成员本色出演主角一家,突击队员或饰主角的大学同学,或承担幕后工作。片场之上,烈日当空,汗水浸透衣衫,为捕捉真挚的眼神、有力的英歌舞动作,团队反复尝试,在实战中学习成长。7月20日晚,《槌声》主体拍摄完成。杀青现场,所有人脸上都洋溢着疲惫却充实的笑容——深入文化现场、学以致用的宝贵经历,比成片更珍贵。

队员叶晓康的身影,映射出乡土美育资源的可贵价值:昔日还是少年的他曾在乡村舞台接受艺术启蒙,如今作为表演专业的学子在潮阳的课堂反哺需要艺术滋养的土地。

文丨记者 陈亮 通讯员 连梓铨 李政

图丨受访者供图