“果期到了!去下乡了!”广州中医药大学春砂行者实践团成员邹桐芃给羊城晚报记者留言。

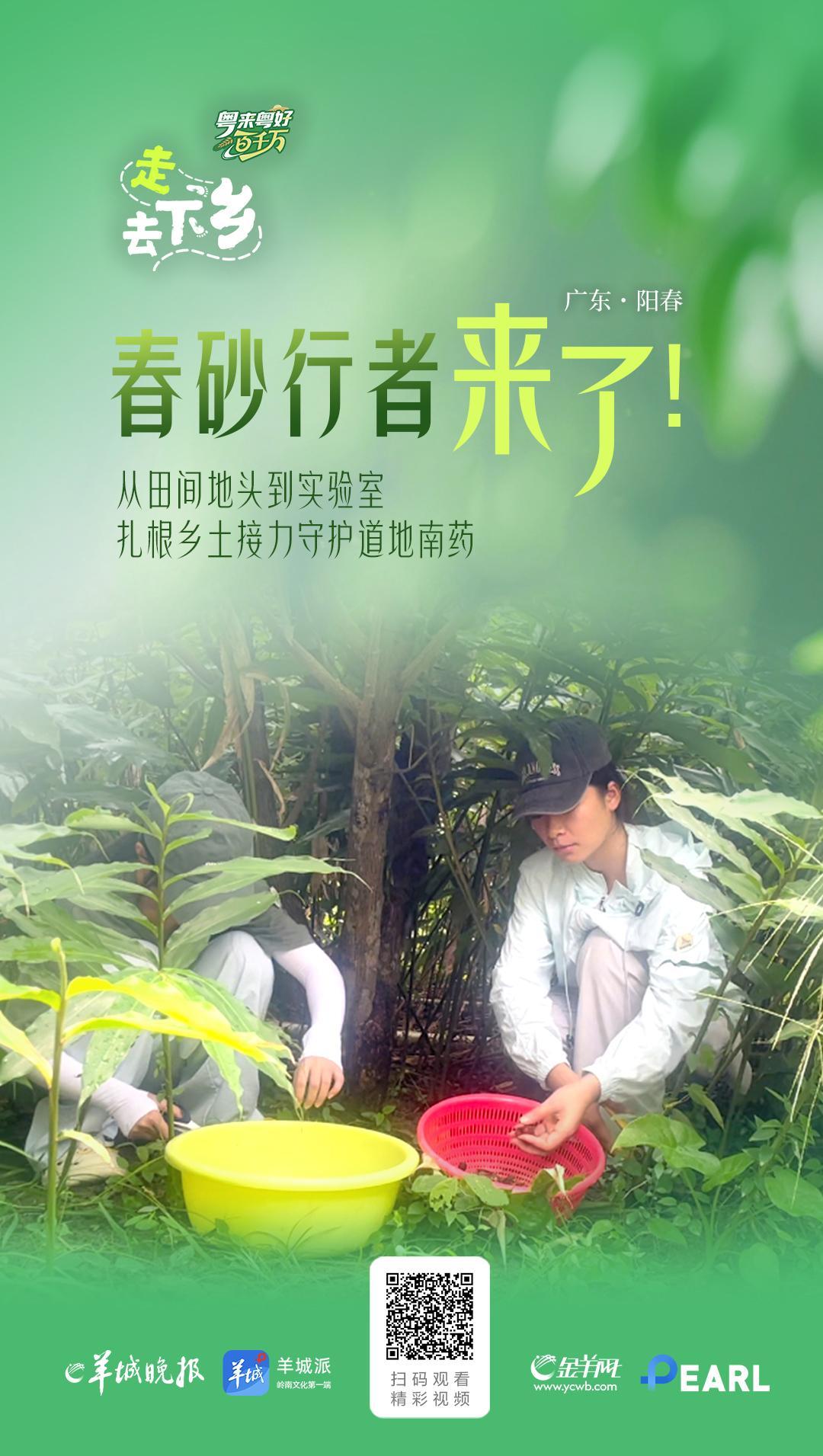

每年8月底,是春砂仁采收的季节。在阳春砂仁基地的田间地头,除了有当地农户,还会出现一群洋溢着青春气息的年轻人。他们是广东青年大学生“百千万工程”突击队之一、广州中医药大学(以下简称“广中医”)春砂行者实践团。

作为广东道地“四大南药”,一颗颗小小的春砂仁,如何在一代代年轻中医药学子的守护下,在古老传承中焕发新生机?羊城晚报记者随春砂行者们,到春砂田里,体验了一回从田间地头到实验室的科研助农过程。

去下乡!从田间地头到实验室

艳阳下,层叠的树叶在地面映射出斑驳树影。喜阴的砂仁苗,长在茂盛的荔枝树、龙眼树树阴下。每一块用红绳圈住的砂仁苗圃,都竖着一块编号牌。砂仁苗圃中,三三两两蹲着一些戴着草帽、穿着长袖长裤的年轻人,他们在采摘新鲜砂仁果。汗水浸透衣背,但剪刀采摘砂仁果的清脆响声不停。

“每一个红绳圈住一块砂仁苗圃,最开始只种了一株砂仁苗。你现在看到的这密密麻麻的一大片几十株,就是两年前从一株母株增生出来的。很神奇对吧?”邹桐芃是广中医中药学院2023级本科生,她告诉记者,“就像我也是跟着研究生的师兄师姐们来进行采果、测量,一代代接力、发展。”

“我们目前的任务之一,就是对50个优选种质进行采果、测量、分析等系列工作,帮助选种、育种,找到产量高质量好的优质品种。”广中医中药学院2024级硕士研究生梁茵琳告诉记者。

田间采果,只是春砂行者工作的一部分。从田间记录果实数量、测量植株指标、施肥、除草、授粉,再到基地实验室里挑果、洗果、烘干、测量、归档,将相关材料带回后方实验室进一步科研……从田间地头到实验室,“其实不只暑假,每年我们会根据工作需要,来基地好几次。”梁茵琳说。

“我们把学生的三下乡活动与科研结合在一起进行,这样才可持续。”项目负责人广中医中药学院何国振教授告诉记者,春砂行者实践团创建于2015年,到阳春开展下乡帮扶已经10年。而广中医对于阳春砂仁的技术帮扶,自2009年签约起,今年已是第16个年头。技术帮扶是以“良种”和“良法”为核心,在规范化种植模式下,推广林下种植阳春砂和栽培新技术,建设种质资源圃,希望从根本上解决春砂的低产问题,带动产业振兴与乡村振兴。

农户心声:“变化太大了!产业提升了几个层次”

“大学生来指导我们科学种砂仁,当然欢迎啊!以前我们的砂仁产量很低,现在一亩能出100多斤生果!”61岁的当地农户林叔,种植着约50亩春砂。学生们“三下乡”期间,他也会负责为基地里的学生做饭。

从砂仁苗圃回实验室的路上,有一排破旧平房。林叔说,那里是早期帮扶队员住的宿舍,新基地是在2019年才建好启用的。“以前条件差,没想到大学生这么能吃苦!”他笑着对记者赞叹。

作为“四大南药”之一,春砂以阳春命名,在阳春当地的种植历史已有1300多年。然而近几十年来,产业的危机时刻存在,让阳春市春砂仁试验场场长苏景挂心。

“我在这里干了33年了。”苏景说,“帮扶前后,变化太大了!大学生来了,博士站也建起来了,我们整个科技水平就上升了,把产业水平提高了几个层次!”

“帮扶合作前,春砂仁产量低、价格低,销售还存在问题。现在,我们研发出了促花、保果的新技术,缓解了春砂仁成花难、成果难和坐果率低等难题。使用新技术的产区,每亩鲜果产量从30公斤增产到65公斤,且有效成分有所提高。”苏景说,“接下来我们马上就要解决人工授粉的难题了,预计就在两三年内。此后每亩地可以大幅降低两三千元的成本,还能极大地释放劳动力,支撑农户扩种春砂。此外,广中医团队已经选出50个种质,希望通过科学检测分析,筛选出优良种质,以更高质量的‘良种’,进一步促进产业升级。”

每年看到一批批年轻的大学生来到基地农场帮扶,苏景心生感触:“这里蛇虫鼠蚁多,我经常提醒他们,入夜就不要出门了,要注意安全。他们跟我的孩子年龄相仿,在我心里,他们就像自己孩子一样。”

16载扎根,春砂田里的青春实践者

“这个项目有乡野实践也有实验室科研,很多具体工作需要学生动手来做。对学生来说,这不仅是科研能力的提升,也是在实践中发现问题、解决问题能力的提升。”何国振说,“春砂甚至中医药现代化产业体系,都需要全面素质的年轻人加入,才能有‘活水’,不断更新发展壮大。”

入夜,经过一天劳累后的“春砂行者”们,在基地宿舍里,看着不远处城市的高楼灯火,一边聊起下乡感受——

“亲身体验后,种植春砂还是挺辛苦的!希望能通过我们的科技改进,让农户不再这么辛劳,收获更多好的成果。”

“之前有在纠结要不要读研,来这里后觉得,其实能把一棵树、一片山种好,让它产出好的果实,就是我当下能干好的一件事。可能未来工作中也是这样,一件看似微小的事,但你脚踏实地做好了,就是有意义的事。”

“我们就像春砂仁一样,做好自己,开自己的花,结自己的果。”

总策划|龚丹枫

总统筹|王倩 卫轶

文、视频|记者 林清清 实习生王雯燕

包装|黄江霆

海报|黄文倩