秋季学期开学在即,8月27日,广东实验中学云城校区正紧锣密鼓地准备开学典礼和开学思政第一课。今年正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,学校以这一重大历史节点为核心,将伟大抗战精神的传承融入开学系列活动,通过丰富的节目设计与特色思政课程,为学生打造兼具仪式感与教育意义的开学体验,引导学生铭记历史、汲取力量。

开学典礼:以艺术为桥,让伟大抗战精神浸润心灵

为了让开学典礼成为传承伟大抗战精神的重要载体,省实云城校区音乐备课长余晓涵老师带领团队早早启动筹备工作,从主题构思到节目落地,每一个环节都紧扣“忆峥嵘烽火岁月,扬伟大抗战精神”来展开。

余晓涵介绍,暑假期间,团队便围绕抗战主题开展节目筹备。起初,孩子们对宏大的抗战主题认知模糊,“对于小学低年级学生来说,在合唱排练中,他们难以理解为何需要用激动的情绪演绎作品。”余晓涵表示,为了破解这一难题,老师们通过史料讲解、老照片展示、抗战视频播放等方式,将抽象的历史转化为具象的画面,让孩子们更加直观地感受抗战时期的艰难与悲壮。“当孩子们看到战士们浴血奋战的场景、百姓们支援前线的画面时,眼神里的懵懂渐渐变成了坚定,演唱时的情感也自然流露出来了。”余晓涵说。

省实云城校区此次开学典礼的节目设计兼具艺术性与教育性。合唱节目选用经典抗战歌曲《保卫黄河》,并采用二声部编排,让孩子们在激昂的旋律中感受“黄河滔滔”的磅礴气势,体会音乐在抗战时期凝聚人心、振奋士气的力量。舞蹈《烽火岁月 薪火相传》则让孩子们通过模仿匍匐前行、蹲地、持枪等动作,还原抗战时期与学生年龄相仿的小八路军战士的战斗姿态。“我们希望通过这些动作,让孩子们明白,当年的少年在战火中肩负使命,如今的他们作为新时代少年,同样要有担当、有责任。”余晓涵解释道。

值得一提的是,这个舞蹈节目还融入了AI技术打造“时空对话”环节。老师引导孩子们思考:“如果抗战时期与你们年龄相仿的小朋友穿越到今天,会最关注什么?”孩子们纷纷猜测是“好吃的零食”“好玩的玩具”,但答案却出乎意料——“我们胜利了吗?”“像我们这个年龄的小朋友,现在在做什么?”这一设计不仅让孩子们感到新奇,更在跨时空的对话中引发他们对历史与当下的深度思考,让伟大抗战精神的传承有了更生动的表达。

思政第一课:以故事为核,让历史与现实深度联结

在开学“思政第一课”的设计上,省实云城校区道法备课长利斌老师带领团队以“烽火传薪·少年承志”为主题,打造了一堂兼具本土特色与时代意义的课程,将伟大抗战精神的传承落到实处。

课程设计紧密结合学校历史——广东实验中学前身为国立中山大学附中,抗战时期曾迁往韶关乐昌的坪石镇办学。利斌老师介绍,课程选取这段真实往事作为核心素材,通过“祠堂授课”“炮火护书”等具体史实,让孩子们感受抗战时期师生的坚守:年迈的教授翻山越岭坚持授课,轰炸刚结束师生就立刻回到课堂钻研知识,教师陆兴焰与学生褚兆北为保护教学资料不惜牺牲生命……“我们不直接灌输‘伟大抗战精神是什么’,而是通过这些小故事,让孩子们自己感悟伟大抗战精神的核心——民族气节与坚定的必胜信念。”

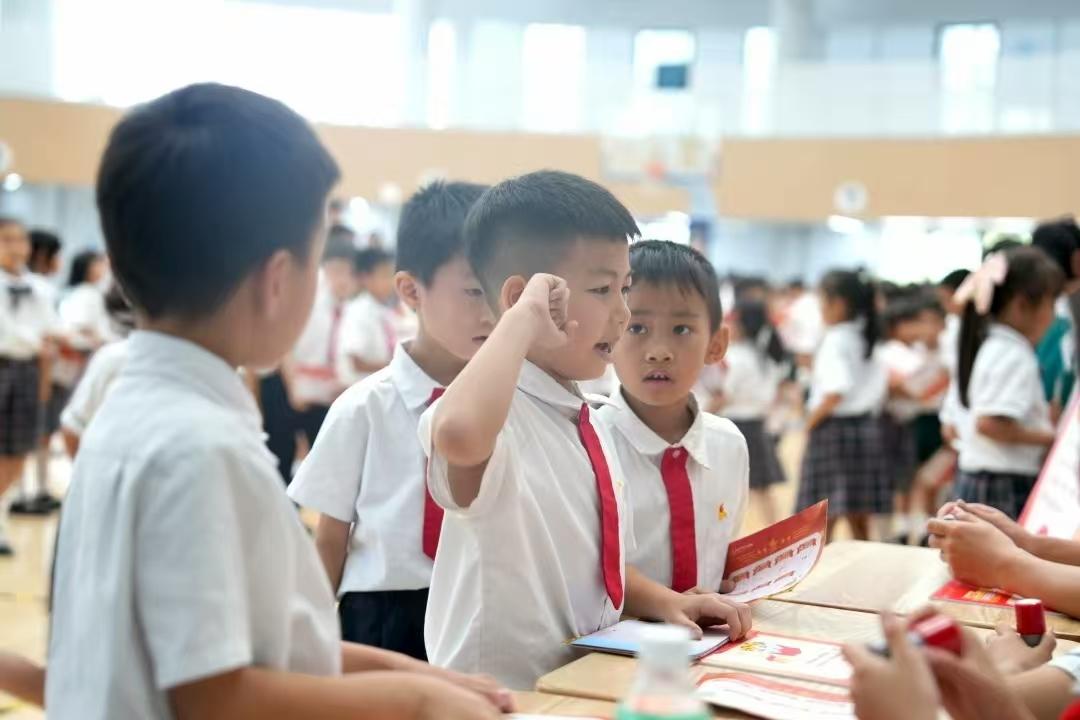

为适配不同学段学生的认知特点,课程采用分层设计。在一、二年级低学段,老师借助AI技术打造“国立中山大学附中学生”智能体,学生通过投屏向智能体提问“当时的教室是什么样的?”“你们上课会害怕吗?”等问题,而智能体的回答均基于海量史料生成,确保史实准确。这种互动形式既符合低龄学生具象思维的特点,又能激发他们对历史的好奇心。在中年段,课程设置辩题“老师为守护学校资料牺牲,值得吗?”引导学生从“生命价值”“资料意义”等角度展开讨论,培养理性思辨能力。

从教学设计来看,课程分为“忆峥嵘烽火岁月”“悟伟大抗战精神”“做爱国少年”三个环节。“忆峥嵘烽火岁月”环节,通过播放电影《坪石先生》片段、讲述学校西迁办学历史,让学生感知抗战时期的艰难环境;“悟伟大抗战精神”环节,通过分析师生坚守的故事,提炼“爱国、气节、英雄、信念”四维抗战精神;“做爱国少年”环节,则将视角拉回当下,设计“周一升旗仪式该怎么做”“发现抗战烈士谣言该如何应对”等情境题,引导学生将抗战精神转化为日常行动。利斌表示,课程的难点在于“战争史的低龄化展现”,团队通过故事化、场景化的设计,让严肃的历史变得可感可知,真正实现“让课本上的文字知识走进学生心里”。

分层推进、多维赋能,打造有温度的思政课堂

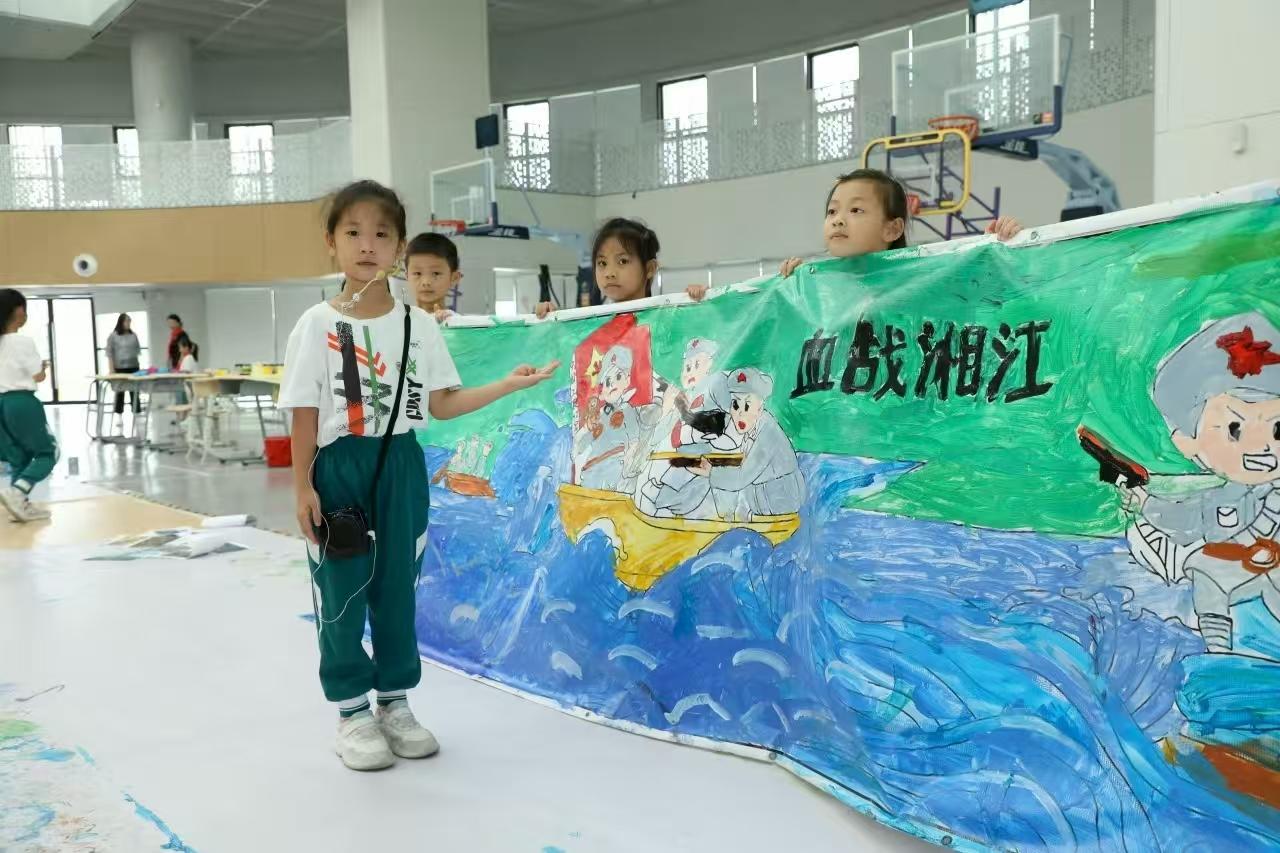

省实云城校区副校长石晓芸表示,学校始终秉持“故事点亮课堂,情怀浸润心灵”的思政教育理念,构建了覆盖小学、初中、高中12个学段的一体化思政教育体系,通过思政课堂、德育活动、研学实践三大阵地,运用“读-看-写-讲-画-演-唱-走”八步故事教学法,实现“深度认知、深度情感、深度思维、深度实践”的德育目标。

在不同学段的思政教育设计上,学校坚持“因段施教、循序渐进”。小学阶段以“启蒙性、生活化、感性认知”为特点,通过故事、游戏、角色扮演等方式,培养学生的良好习惯与爱国情感,比如让学生认识国旗、国徽,了解家庭与集体的意义;初中阶段侧重“体验性、综合性、理性思辨萌芽”,通过案例讨论、社会调查等形式,引导学生理解个人与国家的关系,系统学习法律知识,初步建立政治认同;高中阶段则强调“系统性、理论性、探究性”,以理论讲授和深度探究为主,帮助学生掌握马克思主义基本原理与中国特色社会主义理论体系,培养批判性思维与政治参与能力。“从‘养习惯’到‘懂道理’再到‘信理论’,我们希望通过螺旋上升的课程设计,让思政教育真正符合学生的成长规律。”石晓芸说。

对于思政教师应具备的素质,石晓芸认为,新时代的思政老师不仅是知识传授者,更应是“学生思想的引领者、成长的陪伴者”。她提出四点要求:一是坚定的政治素养,要真学真懂真信真用马克思主义,以深厚的家国情怀感染学生;二是强烈的创新意识,善于运用新媒体、新技术创新教学方式,让思政课充满活力;三是出色的“故事力”,能通过小故事讲好大道理,让思政课直抵人心;四是真诚的仁爱之心,关心学生的所思所想,做学生信赖的“人生导师”。石晓芸强调:“只有这样,才能让思政课真正入脑入心入行,培养出拥护中国共产党领导、立志为中国特色社会主义事业奋斗终身的有用人才。”

文、图、视频 | 记者 何宁 实习生 武依洋 岑倩