8月31日,“暨南大学‘党建+安全’百千万工程突击队”、暨南大学公共管理学院/应急管理学院“党建引领安全发展与乡村振兴”百千万工程调研实践队及“党建引领社区安全,赋能百千万工程”实践队青年大学生在暨南大学湾区国际智慧应急与安全发展研究院院长、党的建设与公共安全治理研究院院长卢文刚的率领下,围绕深化协作帮扶、产学研合作、发展特色产业、资源盘活、乡村治理等核心议题,奔赴韶关市始兴县马市镇开展“百千万工程”乡村振兴专题调研活动,以实际行动践行“始兴所需,暨大所能”的校地协同理念。

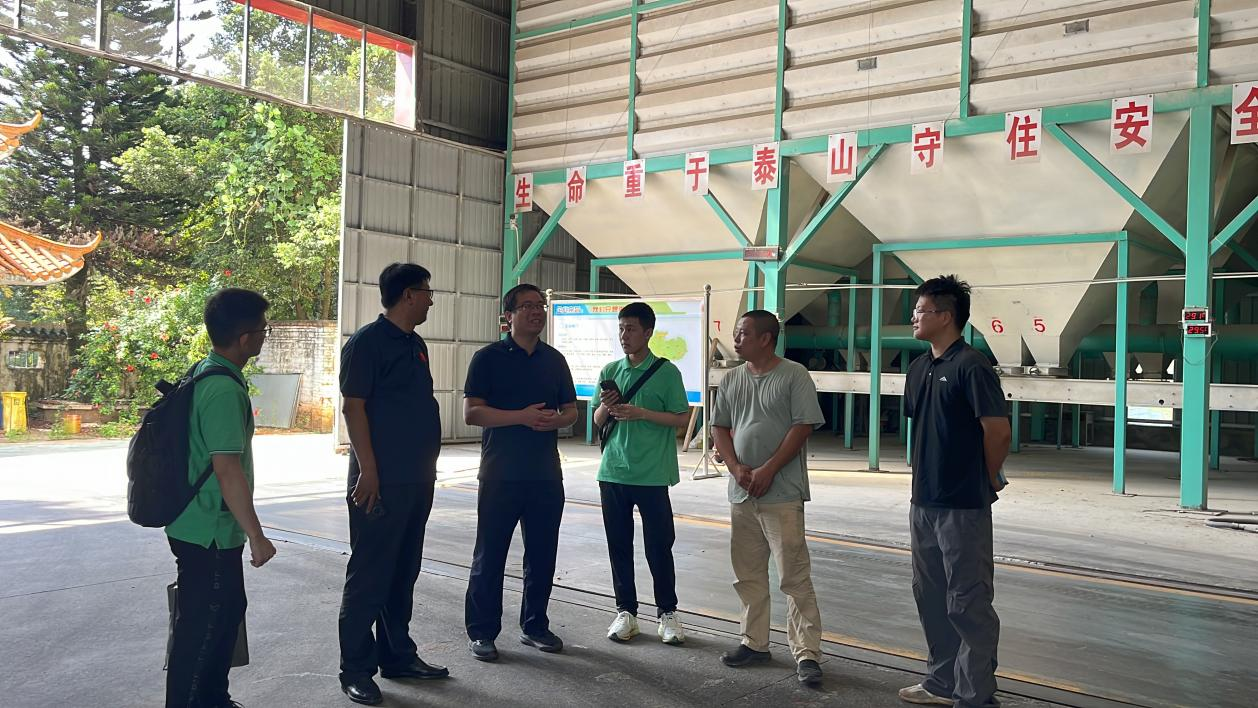

在马市镇党委副书记徐潜的带领下,突击队首站来到都塘稻谷烘干中心。作为马市镇盘活闲置资源、打造乡村振兴车间的标杆项目,该中心瞄准当地6.7万亩耕地、年产2万吨优质稻的产业基底,破解传统农业“小、散、弱”痛点。

烘干中心负责人介绍,项目通过盘活闲置“村小”等资源,构建起“稻谷收购+烘干+仓储+销售”全产业链。目前,该中心单日烘干能力达220吨,年处理量可满足周边万亩稻田的晾晒需求,解决了农户“靠天晒粮”的难题,更以“优质优价”保障农户收益,实现粮食的丰产即丰收。如今,该中心不仅服务本地村民、种植大户,更辐射粤北乃至江西、湖南等地农户,成为粤北规模最大的稻谷烘干基地,真正让“沉睡资源”转化为乡村产业的“增收活水”。

在调研交流中,团队了解到马市镇另一支柱产业:黄烟种植。作为“广东金叶第一镇”,马市镇创新推行“上造种烟,下造种稻”的轮作模式,2024年全镇黄烟种植面积达1.87万亩,收购烟叶4.65万担,为烟农带来约8000万元的直接收益。

“公司+合作社+农户”的产业化模式让小农户融入大产业。全镇18家黄烟专业合作社实现育苗、植保、烘烤等“六个统一”,1086间标准化烤烟房保障了烟叶品质稳定。黄烟产业已成为当地农民增收致富的“黄金产业”。突击队成员深切感受到,特色产业规模化发展正是马市镇乡村振兴的核心驱动力。

随后,团队前往红梨村大安坪3A级旅游景区,探访竹苞松茂围楼的活化故事。这座建于清咸丰十一年(1861 年)的正方形围楼,曾因年久失修濒临荒废,后来经过帮扶修缮,通过更换腐朽构件、强化防腐防蚁措施重焕生机。

据介绍,脱贫攻坚时期的抢救性保护为文化传承奠定基础,乡村振兴阶段的创意开发更让围楼焕发新生。一楼建成郭小东文学馆红梨分馆,成为文学普及阵地;周边配套文体广场和3公里滨水绿道,与大安坪古村落共同构成文旅综合体。从扶贫资金注入到文旅融合发展,围楼的活化历程正是多部门接续奋斗的生动注脚,也印证了“保护文化根脉就是守护乡村未来”的发展理念。

突击队还来到红梨村党群服务中心,与村党支部展开深入座谈。突击队了解到,红梨村大力发展现代化农业、乡村旅游、推进公共服务基础建设提升,不断探索党建赋能乡村振兴的红梨实践。

“村里的路灯还需要修建”“老龄化问题还需要重视”,针对基层需求,卢文刚院长结合暨南大学在品牌建设、智慧治理等方面的优势逐一回应。据悉,暨南大学已累计投入近150万元助力始兴特色产业升级,推动多种产品从“小作坊”迈向“大产业”。此次调研座谈进一步探讨了“校地党建共建、资源精准对接”的合作模式,为后续“始兴所需、暨大所能”的深度融合提供了良好思路。

此次马市镇之行,突击队既见证了基层乡镇产业兴村的实干成果,也感受到党建引领的强大力量。突击队队员表示,“乡村振兴不是一句口号,而是强有力的基层组织、良好和产学研合作、扎实的产业支撑、完善的基础设施、接续的奋斗力量共同作用的结果。”

文丨记者 陈亮

通讯员 卢文刚 袁丽慈

图丨通讯员供图