“2004年,是我第一次参加手抄报大赛,2005年参赛的主题与‘家’有关。”面对记者,陈艳嫦的思绪瞬间拉回二十年前,指尖仿佛还残留着当年蜡笔与纸张摩擦的触感,“我把真实经历写了进去——比如和妈妈的故事,一字一句打磨,画面里全是真情实感。”那一张承载着童年心事与创作热忱的手抄报,不仅让她初尝美术创作的乐趣,更在她心里埋下了一颗“成为美术老师”的种子。而这颗种子,在羊城晚报手抄报大赛的陪伴下,生根发芽,终成绿荫。如今,她已是一家美术工作室的老师。

一纸手抄报:2004年的“美”与“梦”,照亮职业方向

2004年,是陈艳嫦与羊城晚报手抄报大赛的“初遇之年”,也是她人生轨迹被改写的起点。彼时,她还是个对美术充满好奇的孩子,第一次接触手抄报时,便在指导老师何润妹的用心引导下,真切触摸到“以美育人”的温度——老师告诉他们,要“用最真、最善、最美的方式呈现画面,画身边发生的事、关注时事”。这句话,成了她此后二十多年创作与教学的底色。

“那时候没电脑,找参考全靠自己。”陈艳嫦笑着回忆起当年的创作细节。没有互联网的年代,她和伙伴们只能盯着食品包装、商品设计,琢磨字体搭配与色彩运用;为了打磨一幅作品,整个暑假或至少一个月的时间都要扑在上面——早上写文改文,白天反复修改初稿,晚上等老师改完文案再调整画面,“每个字都要直达内心,每幅画都要紧扣主题”。这样纯粹又较真的创作过程,让她愈发坚定:“我想当美术老师,把这份美传递下去,让更多孩子用美创造、表达自己。”

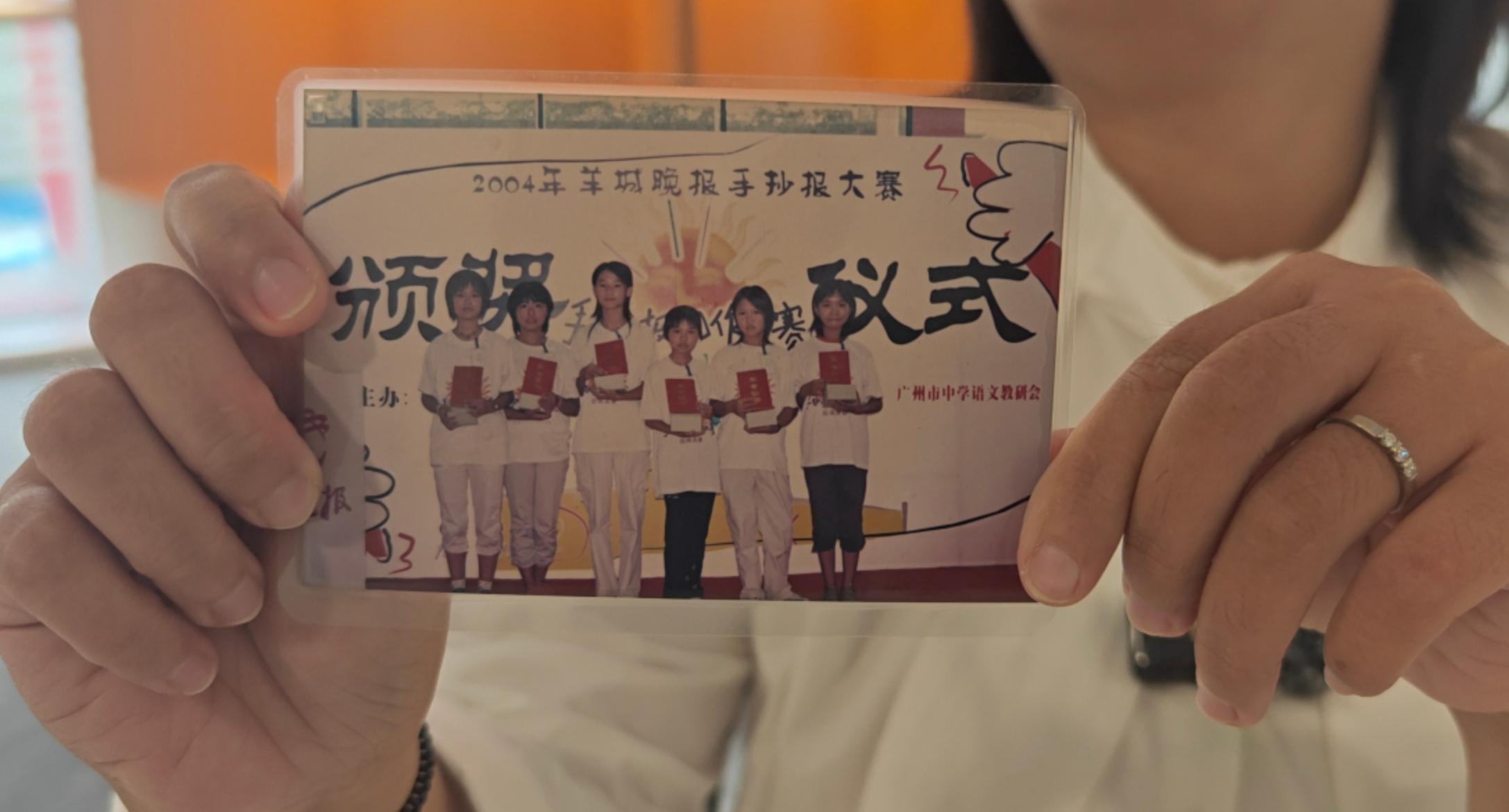

2004年的那次参赛,不仅让她确定了职业理想,更给了她人生中第一个重要的奖项。“当时又羞涩又紧张又激动。”陈艳嫦至今记得拿到奖状时的心情,起初总担心“是不是哪里不如别人”,但那次经历让她明白:创作不需要刻意模仿,只要带着“真心、真切、真情”,就能做出打动人心的作品。更让她难忘的是,同年参加总决赛时,她和负责写文章的搭档一起走进了羊城晚报报社——走过正在印刷报纸的工作岗位,闻着淡淡的墨香,何润妹老师轻声说的一句“以后你们来报社工作吧,一个做文编,一个做美编”,像一颗种子落进心里,让她对“美与文字结合”的未来,多了一份向往。

此后的参赛经历,让这份向往愈发清晰。2005年,大赛主题是“我的暑假生活”,何润妹老师再次引导她:“县城的孩子不了解农村生活,你可以写帮家里秋收的事。”于是,她把收割稻谷、见证植物生长的细节写进手抄报,将农村孩子的快乐传递给更多人;2007年,她的作品登上书籍,记录下少年时期的理想与愿望。每一次参赛,都是一次“向美而行”的成长,而羊城晚报手抄报大赛,就是陪伴她成长的“伙伴”。

半生引路人:从“跟着走”到“领着走”,传承美育初心

“以前当参赛者,我只需要做好自己的作品;现在当指导老师,要琢磨怎么引导孩子创作出更有新意、更真实的作品。”20年后,陈艳嫦的身份从“追梦的参赛者”变成了“筑梦的引路人”,而这份转变,始终与羊城晚报手抄报大赛紧密相连。

2021年“生物多样性”主题大赛期间,她协助学校老师引导孩子创作。看着孩子们为“保护生物多样性”激动讨论,批判破坏环境行为却始终怀揣善意,她愈发明白:“奖项不重要,孩子的成长和对‘真善美’的坚守更有意义。”2023年,她第一次全程独立带队参加现场比赛,看着孩子们为了一幅作品反复推敲画面元素、调整色彩搭配——甚至有个一年级的孩子因为够不着画纸,全程站着完成比赛,她瞬间想起了2004年的自己:同样带着纯粹的热爱,一遍又一遍打磨作品。

“现在的孩子资源多了,但更需要引导他们‘取其精华’。”对比自己参赛时“无参考可依”与如今学生面对“海量信息”的差异,陈艳嫦形成了自己的教学理念:她不鼓励“赶工式创作”,而是告诉孩子们“创作需要时间沉淀”,今天画的内容,若明天有新想法就再调整,“要结合自己的真实感受,作品才更有感染力”。她还计划着,明年把这些年积累的资料——参考文献、书籍、画面构思、文章草稿一一整理出来,“虽然觉得自己的用心,还比不上当年何润妹老师对我们的付出,但想把这份‘较真’传下去”。

“孩子眼里的美,不只是画面和体育,还有生活里的团结与奋进。”陈艳嫦说,每当看到孩子们用作品表达对生活、对时事的思考,她就会想起何润妹老师当年对自己的引导——原来“以美育人”的传承,就是这样在一代代人之间流转。

如今,每次带学生参加羊城晚报手抄报大赛,陈艳嫦都像“回到了家”。2025年,大赛迎来30周年,她带着孩子们的作品再次走进赛场,看着孩子们昂首挺胸走进候场区,既骄傲又感动:“于我而言,我就像外出学习的游子,手抄报大赛则像母亲。我的成长从这里起步,现在我带着更多孩子来‘回家’,一起发现美、创造美、传承美。”

记者手记

方寸画纸间美的传承

采访陈艳嫦时,她的话语里总透着“真切”——讲起2005年的暑假,会笑着说“稻穗扎手的疼,到现在还记得”;讲第一次带学生,会感慨“小男孩站着画画的样子,比任何奖状都珍贵”;讲对大赛的感情,会红着眼眶说“这里就像妈妈的怀抱”。这份真切,是她与手抄报大赛20年羁绊的底色,也是这项赛事能跨越三十年的核心密码。

从2004年那个紧贴老师身边的羞涩学生,到如今能笑着鼓励孩子的指导老师,她的身份变了,但有些东西始终未变:对“真实创作”的坚持,对“传递美好”的执着,对“感恩传承”的笃定。羊城晚报手抄报大赛于她,从来不是一场场孤立的比赛,而是一个“成长的摇篮”:这里有何润妹老师那句为她埋下梦想的话,有报社墨香里萌发的职业向往,更有学生们眼中闪烁的创作光芒。

30年的大赛,见证了无数个“陈艳嫦”的成长——有人从这里找到职业方向,有人从这里学会表达自我,有人从这里懂得传承的意义。而陈艳嫦最动人的地方,在于她把大赛给予自己的温暖,变成了照亮别人的光:她像当年的何润妹老师一样,逐字逐句修改学生的文案;她像当年的自己一样,告诉孩子“要画心里的真事”;她带着学生走进赛场,就像当年何老师带着她一样,让孩子们相信“美好值得被看见”。

手抄报不过方寸一张纸,却装得下20年的青春与梦想,装得下“从被照亮到去发光”的温暖。而陈艳嫦手里的画笔,还在继续画着——画她的回忆,画学生的未来,也画着“真善美”一代代传递的模样。

文、图|记者 秦小杰 (部分图片由受访者提供)