从阳江市乡镇的美术老师,到推动乡村文化落地的“粤美乡村文化指导员”,再到2025年以家长身份陪娃参赛的普通母亲——罗玉琴的人生轨迹里,少不了羊城晚报手抄报大赛的身影。十五年来,她带着乡村孩子借赛事看世界,把赛事理念融入乡村文化推广,又以新身份重拾赛事记忆,这份跨越时光的联结,不仅照亮了乡村娃的成长路,也成了她人生进阶的温暖注脚。

缘起乡镇:

带乡村娃初遇赛事,架起看世界的桥

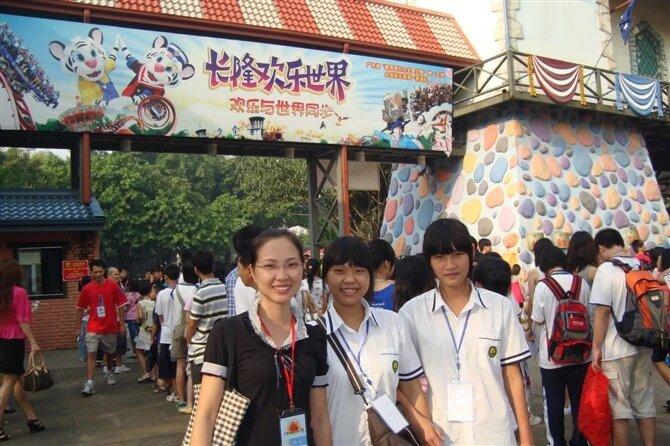

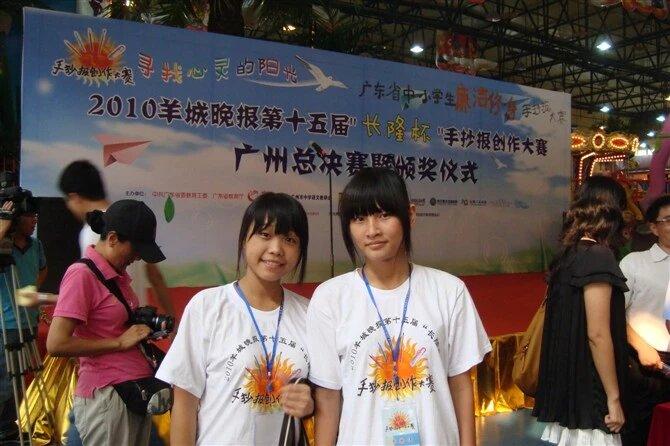

2010年,还是阳江市漠南中学美术老师的罗玉琴,因职业敏感关注到了羊城晚报手抄报大赛。彼时阳江教育局先组织了初赛,当得知自己的学生入围省级现场决赛时,她既兴奋又忐忑——“乡镇中学的孩子能参加一次省里的比赛太不容易了”。第一时间联系学生和家长,学生兴奋得几天睡不着,家长则因信任她,放心让孩子跟着赴赛。

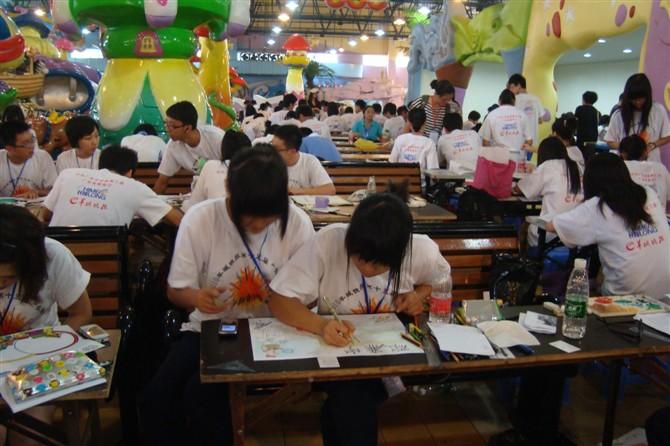

筹备过程充满挑战,罗玉琴自己也是第一次带省级现场赛,压力不小。出发前,她和学生一起泡在资料里,反复讨论版面排版,生怕错过任何细节。而羊城晚报赛事方的做法,给了她不小的触动:“现场决赛后马上评出奖项,还有指导老师做简单点评,这种即时反馈特别好,能让孩子及时知道自己的优点和不足。”

比赛结束后,学生的一句话让她至今难忘:“不出门都不知道自己落后,也从来不知道,比赛现场还可以品尝到美味的点心。”在罗玉琴看来,赛事远不止是一场比拼,更像一座桥梁——15岁的学生第一次出远门,第一次用画笔与外面的世界产生链接,第一次在赛后和伙伴排队玩垂直过山车、大摆锤,那些尖叫与欢笑,成了青春里最珍贵的记忆。正如学生后来回忆:“罗老师像是灯塔,在前面发出一闪一闪的智慧亮光,指引着那时的我找到人生的方向标,走出‘亮堂堂’的人生路!”

身份流转:

从推广大使到参赛家长,赛事伴人生进阶

2010年的参赛经历,让罗玉琴看到了手抄报赛事对乡村孩子的价值。后来她投身乡村文化事业,成为“粤美乡村文化指导员”,便主动把羊城晚报手抄报大赛的理念融入工作——组织主题手抄报活动时,强调“图文并茂、自主学习”,告诉参与者“这不是简单的比赛,而是锻炼综合能力的文化事”。因赛事奖品设置吸引人,加上能提升综合素养,她推动的手抄报活动在乡村很受欢迎。

在乡村推广中,留守儿童的改变让她更坚定初心。边远乡村分教点的孩子,从最初见志愿者老师就害怕,到后来期待上课,甚至主动送绘画作品、写小纸条——这些孩子把画和文字组合起来的“手抄报”,虽不专业却满是真诚,“无不透露着他们的进步和对生活的热爱”。罗玉琴深知,手抄报的独特价值在于“无可替代的个人情感”,即便高科技能替代很多事,却替代不了孩子在创作中融入的思想与温度。

2025年,罗玉琴迎来了与赛事的新联结——以家长身份带自己的孩子参加现场决赛。身份转变让她有了新感受:“当年带学生像老母亲操碎心,陪他们查资料、聊版面;现在带娃,几乎不参与创作,只提供信息、陪他去广州。”她觉得“让孩子独立完成更重要,当个不指手画脚的家长也很关键”。

得知孩子入围后,起初孩子因有压力不想去,罗玉琴便讲起15年前带学生参赛的故事,还告诉孩子“赛点在广州书香节主会场,不是为拿奖,是为认识更大的世界”。最终,母子俩凌晨5点多从阳江出发赴赛,赛后孩子兴奋地说:“还好来了,不然不知道有这么多小学生参赛,也不知道广州书展这么好,希望明年还来!”

而赛事对罗玉琴的影响远不止于此。“这么多年,我还记着比赛途中能吃美食、现场评奖点评的细节”,后来她组织文化活动,都会参考这些做法——争取现场评奖、邀评委点评,还安排小零食,“让参与者有更多获得感”。

记者手记:

一纸赛事,串联时光与成长

采访罗玉琴时,她的讲述总带着细节的温度:说起2010年学生的兴奋,她会想起“孩子几天睡不着”的模样;聊到乡村孩子的改变,她会提及“递来的小纸条和画作”;谈到带娃参赛,她会笑说“凌晨5点多出发的疲惫,抵不过孩子赛后的欢喜”。这些细节,勾勒出羊城晚报手抄报大赛的独特魅力——它从不是一场孤立的比赛,而是串联时光、见证成长的纽带。

对乡村孩子而言,这张手抄报是“看世界的窗”:15岁的学生第一次出远门、第一次用画笔链接外界,赛事让他们知道“原来还有这样的世界”;对罗玉琴而言,这张手抄报是“人生的伴”:从老师到文化指导员,再到家长,赛事理念融入她的工作与生活,成了她践行教育与文化初心的载体。

十五载时光,一张手抄报联结了乡村与城市、过去与现在、老师与学生、母亲与孩子。正如罗玉琴所说,“真心希望赛事能有第二个、第三个三十年”——因为这张纸间,装得下孩子的梦想,装得下教育者的坚守,更装得下跨越山海的温暖与传承。

文|记者 秦小杰

图|受访者提供