当《让阳光照亮心田》的旋律在广州友谊剧场响起,藏戏身段与岭南舞姿在粤交融;当36名林芝学生全员入职家乡艺术团,边疆艺术人才“留不住”的困境被打破;当“七年贯通”模式写入国家政策,艺术职业教育改革有了新范式——这是广东艺术职业学院(简称“广艺院”)以“长学制”育人实践交出的精彩答卷。自2016年启动西藏林芝定向委培项目以来,学校紧扣国家东西部协作与对口援藏战略,构建“七年贯通、校团融通、四阶递进”育人体系,截至2025年累计培养150余名边疆艺术人才,返乡就业率100%,其教学模式入选国家“对口援藏30年”经典案例,更成为推动艺术职业教育从“学校探索”升级为“国家导向”的关键例证,为新时代艺术人才培养提供了可复制的“广东样本”。

锚定国家战略

破解边疆艺术人才培养痛点的“广东探索”

作为广东省艺术职业教育的中坚力量,广艺院始终以服务国家战略需求为导向。近年来,随着东西部协作与对口援藏工作的深入推进,学校在长期教学中发现,就舞蹈和戏剧这类依靠长期积淀的艺术门类而言,边疆民族地区长期面临“人才培养难、专业留不住”的核心痛点,同时低龄启蒙缺失导致学员身体柔韧性开发不足,培养周期过短难以达到高阶创作水平,跨区域文化差异又加剧了人才留存困境。在此背景下,广艺院发挥粤港澳大湾区文化枢纽优势,以服务国家东西部协作和对口援藏战略为己任,开启了舞蹈戏曲表演专业“长学制”育人模式的创新实践。

边疆民族地区的艺术人才短缺早已不是单纯的教育问题,更是关乎文化传承、民族团结与区域发展的战略议题。作为藏东南重要的文化节点,西藏林芝当地民族艺术团长期面临“招不到好苗子、留不住好人才”的困境:一方面,本地青少年错过12-14岁的艺术黄金启蒙期后,身体机能定型后难以达到专业舞蹈、戏曲的训练标准;另一方面,传统3-5年的中短期培养模式,既无法完成从传承基础技艺到具备原创能力的系统培养,也难以建立学员对本土文化的深度认同,导致不少人才毕业后流向内地,加剧了当地文化人才断层。

2016年,广东省启动文化和教育援藏重点项目,学校反复组织研讨和论证,认为摆脱这一困境,必须打破传统学制束缚,构建“从启蒙到就业”的全链条培养体系。

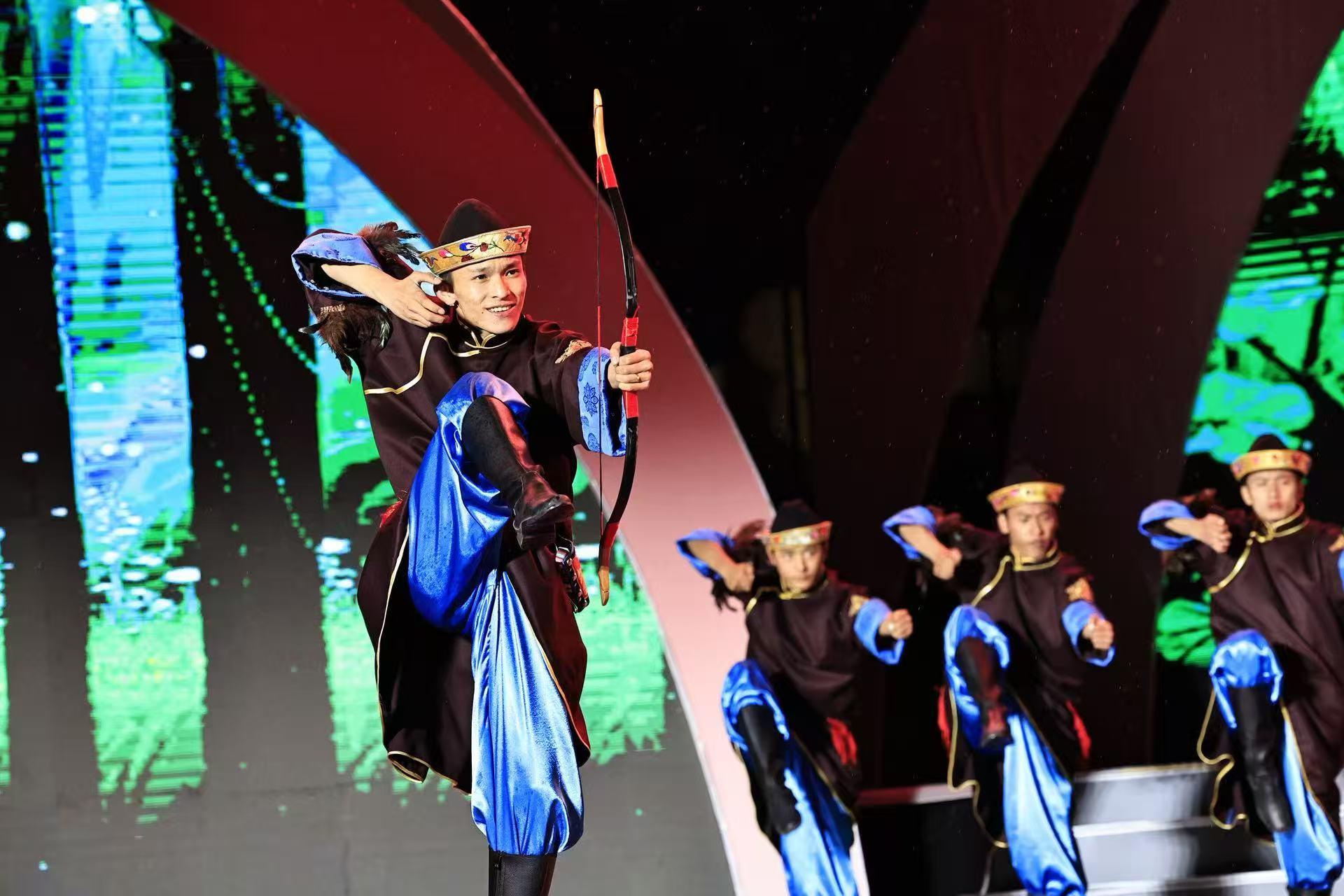

2016年,广艺院联合西藏林芝市民族艺术团,正式启动“西藏林芝七年制定向委培班”,首批面向林芝6县1区(含墨脱)招收小学毕业生,开启七年制的培养探索。2020年12月,学校主要负责人牵头完成“七年贯通 校团融通 四阶递进”长学制育人模式顶层设计,明确将培养周期覆盖12-20岁艺术黄金成长期,通过“基础教育+职业教育”贯通、“学校+院团”协同,实现人才培养与岗位需求的无缝衔接。2023年7月,首届林芝班毕业剧目《让阳光照亮心田》在广州友谊剧场成功上演,其中,藏戏身段与岭南舞蹈元素完美融合,生动展现了粤藏文化交融的魅力,36名毕业生全部通过考核,正式入编林芝市民族艺术团,成为当地文化传承的骨干力量。这一成功育人模式获得省领导批示肯定,更被推荐入选国家“对口援藏30年”经典案例,由国务院授权新华社向全国发布,成为民族团结教育的典型范本。

从2016年的初步探索,到2025年的成熟培育,学校已连续招收“长学制”学生,广艺院的长学制实践始终紧扣国家战略需求。截至目前,该模式已覆盖舞蹈表演、戏曲表演(粤剧方向)两大专业,累计培养边疆民族地区艺术人才150余人,其中西藏林芝、贵州黔东南等地委培班学员返乡就业率均保持100%,真正实现了“培养一个、带动一片、传承一方”的育人目标。正如林芝市民族艺术团团长巴达所言:“广东艺术职业学院的培养模式不仅为我们输送了专业人才,更让这些孩子带着对本土文化的自信回到家乡,成为连接岭南与边疆的文化纽带。”

三维协同育人

构建“七年贯通 校团融通 四阶递进”的艺术人才培养新范式

艺术人才的锤炼需长期系统培养,广艺院据此构建“学制贯通、课程递进、校团协同”三维育人体系,以“七年贯通”解培养周期问题,“四阶递进”解能力衔接问题,“校团融通”解实践落地问题,形成高效培养新范式。

“七年一贯”学制创新是破解“培养周期与艺术成长规律不匹配”的核心。传统艺术职教多招初中生,学员错过身体机能开发关键期,广艺院首创面向小学毕业生的“七年一贯制”,将培养起点前移至12岁,覆盖12-14岁基础体能开发、15-18岁专业技巧强化、19-20岁综合创作三阶段,形成“3年基础素养(夯基本功)+2年专业强化(剧目排演)+2年综合创新(剧团项目教学)”分段路径。同时建立“分龄施训”体系:12-14岁侧重芭蕾基训等体能与柔韧性训练,降低损伤;15-18岁引入院团经典剧目排演,强化专业能力;19-20岁通过“剧团项目制教学”提升原创能力。数据显示,该模式下学员专业训练损伤率显著降低,高阶技能掌握率提升65%。

课程“四阶螺旋递进”破解“文化传承与创新能力融合不足”的难题。传统培养中,中职与高职课程易重复或空白,且“重技能轻文化”,广艺院构建“基础层(技艺传承)—提升层(跨文化融合)—实践层(综合运用)—创新层(原创实践)”螺旋式课程体系,融入西藏、岭南非遗精髓,开发《粤藏戏曲身段对比》等“双融课程”,编藏汉双语教材。基础层以《中国古典舞基训》等授传统技艺;提升层设《跨文化艺术比较》引导对比不同艺术范式;实践层借《醒狮》《彩虹儿女》等原创剧目提升应用能力;创新层鼓励结合家乡文化创作,如林芝班《阳光照进林芝》获“爱在广东”民族团结活动一等奖。该体系实施后,课程重复率降30%,师生获国家级奖项12项,省级以上赛事获奖率达62%。

“校团融通”协同机制是“人才培养与岗位需求无缝对接”的关键。广艺院联合西藏林芝市民族艺术团、广州粤剧院等龙头单位,构建“招生即招工、入学即入职、毕业即就业”定岗机制,形成“学校+院团”双主体育人格局。师资方面,聘请广东省舞蹈家协会主席、戏剧家协会主席等知名专家、演员等任驻校导师,将真实剧目转化为教学案例;实践平台上,构建“校内实训舞台+粤港澳演出市场+地方巡演”体系,学生参与国际林芝桃花旅游节、《伟大征程》排演等活动。这种“课堂连舞台、演出作考核”的模式,让学生提前适配岗位,首届林芝班毕业生入职后无需岗前培训即可参与重大演出,用人单位满意度达99%。

创新引领发展

从“学校探索”到“国家导向”的成果辐射与政策贡献

广艺院的长学制育人实践既解决边疆艺术人才培养难题,更在理念、模式、机制维度实现系统创新,其经验获行业认可并写入国家政策,推动艺术职业教育从“学校探索”升级为“国家导向”,彰显职业教育服务国家战略的价值。

理念创新方面,该学制首创“基础教育+职业教育”长学制贯通模式,填补艺术职业教育低龄启蒙体系空白。针对艺术人才需“启蒙—成长—成熟”长期培育的特点,广艺院提出“覆盖黄金成长期”理念,以12岁为培养起点,通过七年一贯制实现两类教育无缝衔接,兼顾文化素养与专业技能提升。该模式获粤教职成〔2016〕9号文支持,成为政策创新范例。实践数据显示,相较传统中职起点学生,该模式下学员柔韧性训练效率提升50%,毯子功等核心技能达标时间缩短2年,高阶技能掌握率达行业优秀标准。

模式创新方面,该学制构建“跨文化融合”四阶螺旋课程体系,实现“技艺传承”与“文化铸魂”统一。学校打破地域壁垒,将西藏、贵州民族文化等民族特色元素与岭南文化融入课程,通过“对比教学、元素提炼、创编实践”培育文化传承创新者。如在粤剧教学中,对比“水袖”与藏戏“热巴鼓”技巧并创编融合舞蹈;《醒狮》排演融入现代舞手法,获国家艺术基金资助,演出80场,覆盖20万观众。同时,学校将思政教育内嵌艺术实践,借《伟大征程》等剧目引导学生树立文化自信与民族团结意识,破解“重技能轻文化”难题,课程衔接流畅度获行业专家92分(满分100)。

机制创新方面,该学制创建“校团定岗双轨机制”,打通人才培养与就业“最后一公里”。与合作院团建立“共同招生、共订方案、共建课程、共授教学、共同考核”的“五共”机制,确保培养匹配岗位需求。如西藏林芝班招生中,当地民族艺术团参与选拔标准制定;培养中提供真实剧目教学,毕业考核以舞台演出形式由校团共评,毕业生直接入职。该机制解决边疆“人才留不住”问题:林芝班36人全部返乡就业,贵州委培班29名少数民族学员均入职省歌舞剧院,该机制还纳入广东省美育改革典型案例并全省推广。

更重要的是,该学制为国家艺术职教政策提供支撑。2022年文旅部、教育部联合印发的《关于促进新时代文化艺术职业教育高质量发展的指导意见》,在“优化培养体系”中明确“推进纵向贯通培养、支持长学制、探索特殊招生办法”,直接吸纳其经验,学校“强特色、创一流、上层次”定位得到上级的充分认可。截至2025年,安徽黄梅戏艺术职业学院、陕西艺术职业学院等已借鉴该经验用于戏曲、舞蹈专业建设,成效显著,体现成果可复制性与推广价值。

赋能区域发展

模式复制推广与文化传承的“广东样本”价值

从西藏林芝到贵州黔东南,从粤港澳大湾区到全国多地,广艺院的“长学制”育人模式不仅培养了一批批优秀的艺术人才,更在文化传承、民族团结、区域经济发展等方面产生了深远影响,形成了兼具教育价值、文化价值与社会价值的“广东样本”,为新时代艺术职业教育高质量发展提供了重要借鉴。

在跨区域推广中,该模式已成为破解不同地区艺术人才短缺问题的“通用方案”。2020年,继西藏林芝班之后,广艺院与贵州省歌舞剧院有限责任公司合作开设“贵州委培班”,面向贵州民族地区招收29名学员,涵盖毛南族、布依族、彝族、侗族、苗族等多个少数民族。在培养过程中,学校结合贵州民族文化特色,增设《苗族飞歌与舞蹈融合》《侗族大歌表演》等课程,学员毕业后全部入职贵州省歌舞剧院,参与《天蝉地傩》《王阳明》等国家艺术基金资助剧目的排演,成为贵州民族文化传承的新生力量。2023年,安徽黄梅戏艺术职业学院专程赴广艺院调研,将“长学制”模式应用于黄梅戏表演专业,面向小学毕业生开设六年一贯制班级,通过“基础启蒙+专业强化+实践创新”的路径,解决黄梅戏人才“断代”问题;陕西艺术职业学院也借鉴该模式,优化舞蹈表演专业课程体系,学生省级以上赛事获奖率提升40%。截至2025年,广艺院已成为华南地区首个艺术职业教育长学制试点单位,连续招生5届,培养学员150余人,该模式推广至3个省份的5所院校,充分证明了其在不同地域、不同艺术门类中的适应性。

在文化传承与民族团结方面,该模式成为推动“中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”的重要载体,是铸牢中华民族共同体意识的鲜活案例。通过“跨文化融合”的课程与实践,学员不仅掌握了专业技能,更加深了对不同民族文化的理解与认同。林芝班学员创作的舞蹈《彩虹儿女》,融合了藏族热巴舞与岭南英歌舞元素,先后获第三届粤港澳大湾区大学生艺术节舞蹈类专业组一等奖、广东省第七届大学生艺术展演活动一等奖,成为粤藏文化交流的特色“名片”;贵州委培班学员参与创作的《天蝉地傩》,将贵州傩戏文化与现代舞蹈结合,获国家艺术基金资助,在全国巡演中展现了贵州民族文化的魅力。此外,学校还组织学员参与“粤港澳青年文化之旅”“非遗进校园”“传统艺术快闪”等活动,通过“演出+讲座+互动”的形式,推动岭南文化与边疆民族文化的交流互鉴,累计覆盖观众超10万人次。2024年,学校“粤藏文化共融铸牢中华民族共同体意识”案例被评为广东省统战工作优秀案例,相关经验被人民日报、新华社、中央广播电视总台等主流媒体广泛报道,成为民族团结教育的生动教材。

在经济效益与社会效益方面,该模式通过“艺术成果转化”,为地方文化产业发展注入了新动能。学校与合作院团共同推动“演出+展览+文创”产业链建设,将《醒狮》《彩虹儿女》《顶硬上》等优秀剧目转化为文旅产品,在林芝文旅节、粤港澳青年艺术周、广州国际演艺交易会等平台展演,既提升了剧目影响力,又带动了地方文化消费。数据显示,《醒狮》剧目在全国巡演期间,直接带动演出所在地文化消费增长;林芝班学员参与的国际林芝桃花旅游节开幕式演出,为林芝旅游业发展提供了文化支撑。

从服务对口援藏战略到推动国家政策出台,从培养边疆艺术人才到促进文化传承,广艺院的“七年贯通校团融通四阶递进”育人模式,始终以“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”为根本问题,在实践中探索出更为符合艺术人才成长规律、契合国家战略需求、兼具地方特色的艺术职业教育发展道路。未来,学校将继续深化“长学制”模式改革,进一步拓展与不同地区、不同艺术门类院团的合作,培养更多“懂传承、会创新、有担当”的优秀艺术人才,为文化强国建设、职业教育高质量发展作出更大贡献,让“广东样本”在全国范围内绽放更耀眼的光芒。

文|尹新春 林凤海 秦小杰

图|学校提供