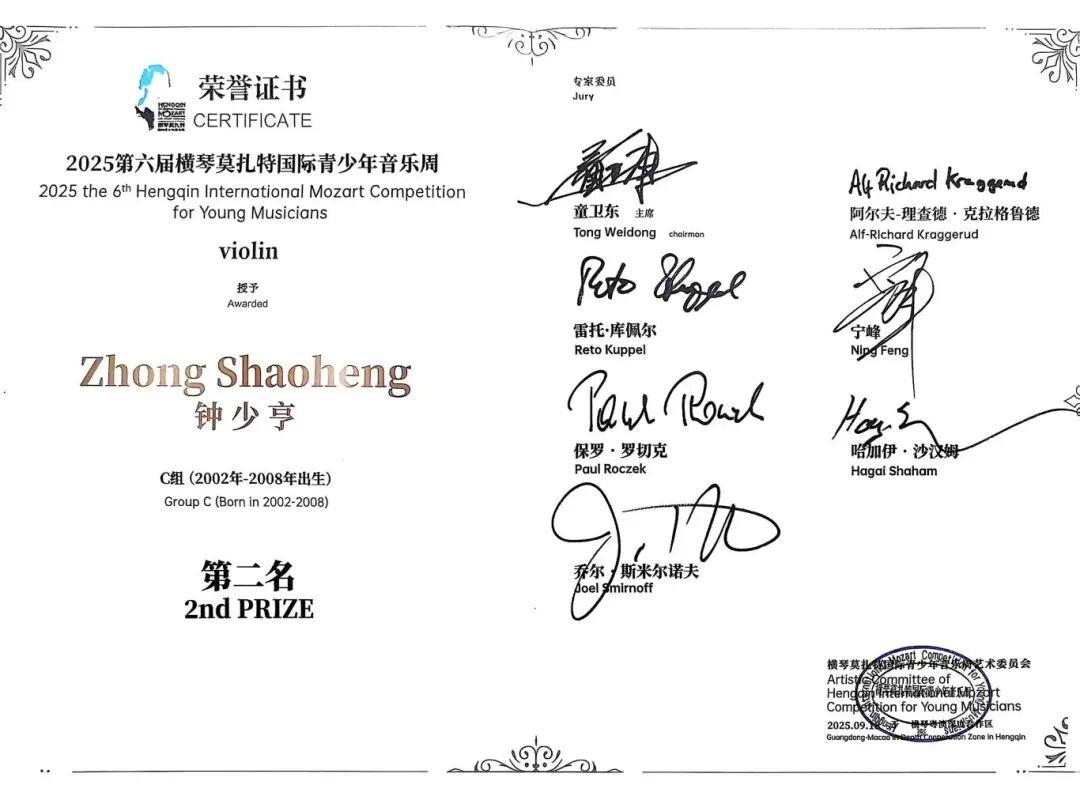

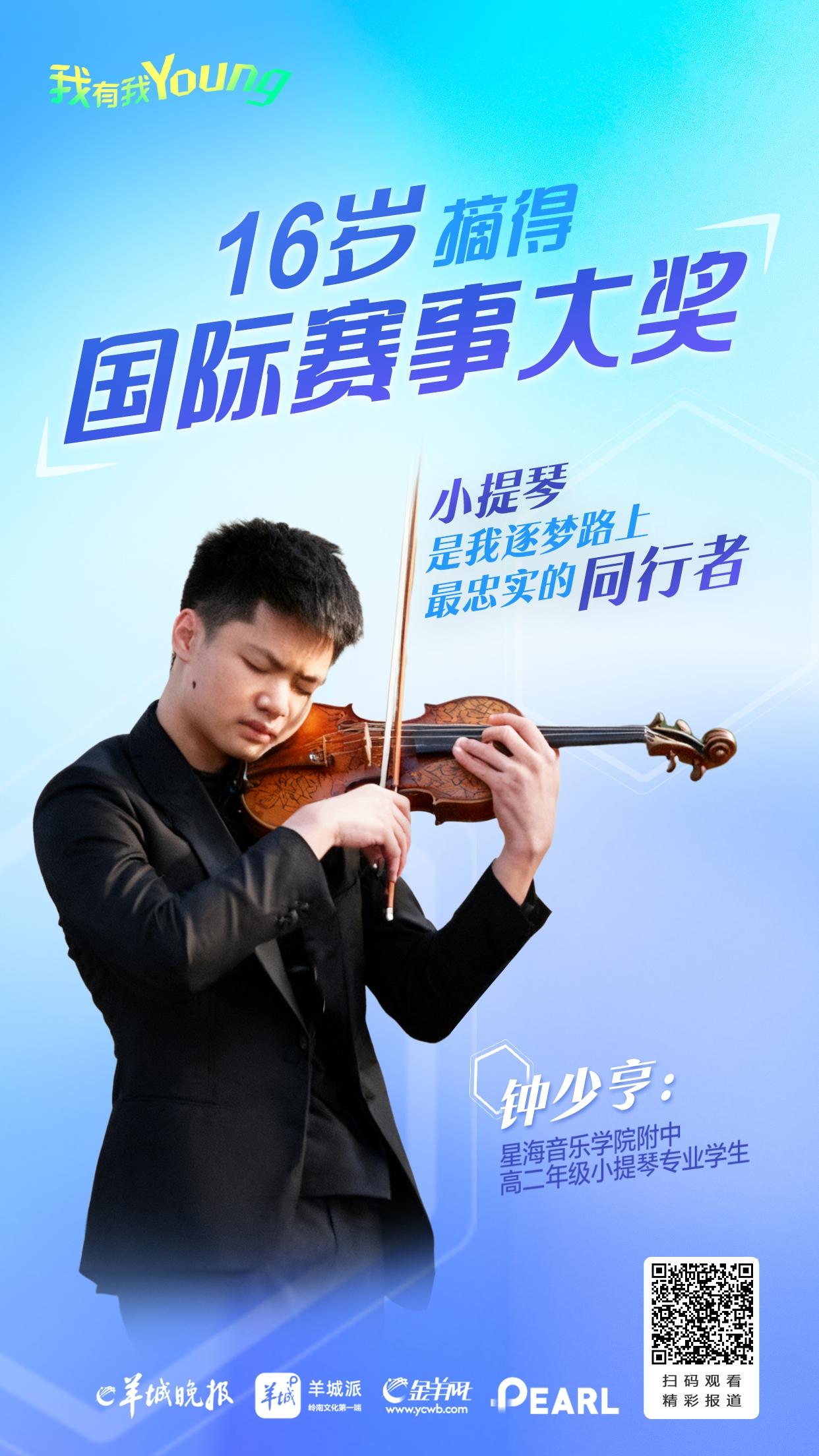

第六届横琴莫扎特国际青少年音乐周的后台,聚光灯的余光还未从深色幕布上褪去。16岁的钟少亨垂着肩,指尖轻轻拂过小提琴的琴身……这位星海音乐学院附属中等音乐学校(以下简称“星海音乐学院附中”)的高二学生,用这把琴奏完《阳光照耀着塔什库尔干》的最后一个泛音,在成年组选手中脱颖而出,拿下了小提琴C组第二名与青少年评审奖。

从5岁第一次把下巴抵在琴肩、左手笨拙按准第一根琴弦开始,这把小提琴已陪钟少亨走过11年。它见证过小学时每天1小时的“循序渐进”,也经历过初中时四五个小时的“瓶颈攻坚”,更记录着他站上舞台时的蜕变——当琴弓与琴弦相遇,曾经的枯燥练习都化作流畅旋律,成为他与观众对话的语言。

弦音启蒙

钟少亨与小提琴的缘分,藏在家庭对古典音乐的偏爱里。“爸妈不是做音乐的,但两个姐姐都学钢琴,他们想换种乐器,就问我愿不愿意学小提琴。”回忆起启蒙的起点,钟少亨笑着说这是“机缘巧合”,却没想过这份“巧合”会变成多年的执着。

5岁那年,钟少亨开始学习小提琴,他依稀记得,小学时的练琴时光没有“突击式”的紧绷,而是“慢慢来”的扎实:刚开始注意力只能集中1小时,就每天练1小时;随着技巧难度增加,需要掌握的乐理、曲目变多,练琴时间才慢慢加到两三个小时。

钟少亨坦言,自己的主动与家人的鞭策,是撑过枯燥练习的关键。有时他练得累了,妈妈会递杯温水,轻声提醒“再坚持5分钟”;爸爸则会把他的演奏录下来,一起找“哪里能拉得更流畅”。在这样的陪伴里,练琴渐渐从“任务”变成了习惯——当他第一次完整拉完一首儿歌,听到家人的掌声时,便懂了“练习过后的成果,比什么都甜”。

赛场砺剑

在横琴莫扎特音乐周之前,钟少亨的“战场”就早已不止于校园。西贝柳斯国际小提琴比赛、海菲兹国际小提琴比赛、意大利克雷蒙纳国际小提琴比赛……这些赛事里,他曾多次与成年选手同台,也慢慢磨出了“不怯场”的心态:“第一次跟大人比会紧张,但比多了就明白,评委看的不是年龄,是你拉得好不好。”

为了备战横琴的比赛,钟少亨足足准备了3个月。他特意在指导老师——小提琴演奏家、星海音乐学院附中管弦系主任林鑫家附近订了酒店,只要老师有空,就拎着琴上门上课,开启“集训模式”。“林老师会帮我抠细节——左手按弦怎么更稳,右手运弓怎么发出更通透的声音,连舞台上怎么调整呼吸都教我。”钟少亨说,比赛期间林老师的“无微不至”让他格外安心:有时练到傍晚,老师会留他吃饭,边吃边聊曲目处理;赛前紧张时,老师只说“把平时练的发挥出来就好”,反而让他放轻松。

最终站上领奖台时,钟少亨既有无负努力的“如释重负”,也有一丝“想做得更好”的遗憾——但林鑫知道,这个16岁少年的突破早已超越名次:“这次成年组选手中,本土学习的孩子只有他一个,能拿到第二,已经是对他技术和心态的最好证明。”

师者匠心

在林鑫眼里,钟少亨是“天赋与自律兼具”的学生。“他的识谱能力、技术掌握速度远超同龄人,别人3个礼拜学会的内容,他1个礼拜就能吃透,这样的孩子很少见。”但更让林鑫动容的,是钟少亨的“听话”与“坚持”:小时候上课,老师布置的任务,他总能完成98%;遇到瓶颈时,哪怕练得手酸,也不会轻易放弃。

随着年龄增长,钟少亨渐渐有了自己的“音乐想法”,师生间的“碰撞”也多了起来。“比如处理某段旋律,我觉得该更激昂,他却想拉得内敛些。”林鑫说,这时他从不会“强迫”,而是和钟少亨一起听不同版本的演奏,分析“为什么这么处理”,直到找到双方都认可的方式。“艺术没有标准答案,要让他学会自己判断,而不是跟着老师走。”

最让林鑫欣慰的,是钟少亨的“心态蜕变”。“以前上台前,我要在后台跟他喊‘放开来拉’,现在不用了——他自己能调整状态,像心里有个小太阳,一上台就发光。”如今,师生俩的目标很明确:冲击世界顶级A类赛事。“现在的成绩只是起点,未来两年,我们想再拼一把。”

对钟少亨而言,小提琴的故事还在继续。每天放学后,他依然会准时坐在琴凳上,琴弓落下,旋律流淌——这一次,他想让更多人听到,一个16岁少年用小提琴诉说的热爱,有多动人。

文|记者 秦小杰

视频|记者 秦小杰 实习生 沈婷 部分素材受访者提供

图|受访者提供

海报、设计|唐欣怡