物理还是历史?高考采取“3+1+2”模式,高一结束同学们就要做出选科决定。但高一下“临时抱佛脚”可就晚了,高一上学期过半应做好哪些准备?《隽言教育》专访高考政策研究专家,从大学专业和职业生涯角度反向推导高一应如何选科。

“物化捆绑”横扫“理工农医”

广东高考采取“3+1+2”模式,“3”为全国统一高考科目的语文、数学、外语,“1”为“首选科目”,要求从物理、历史2门科目中确定1门,“2”为“再选科目”,要求从政治、地理、化学、生物学4门科目中确定2门。语文、数学、外语3门使用全国卷;物理、历史、化学、地理、政治、生物6门由广东省组织命题。考生总成绩由3门全国统考科目成绩和3门选择性考试科目成绩组成,满分为750分,其中再选科目实行等级赋分计入总分。

“3+1+2”的高考模式下,共有12种选科组合。但大学专业对考生高考选科有要求,因此要从专业倒推高一如何选科,而不仅仅是从学生的兴趣和擅长出发,当然兴趣和擅长也很重要。

广州学而思高中政策研究员杨宁介绍,物理+化学+X科,专业覆盖率达到96%,可报读医学、计算机、数学、电子、电气、通信、人工智能等热门专业。其中部分学校医学专业,要求选生物才能报读。如果选择历史,则专业覆盖率不足50%,报读范围主要集中在人文社科及文理兼招专业,如法学、经济学、哲学、汉语言文学、社会学等。

高考研究专家、广东工业大学教授乐云提醒,选择物理的学生基本必须选化学,否则可选专业范围很少。

因为从2024年开始出现新变化:一是专业选科取消了“或”的关系,变成了“和”的关系,例如:之前部分专业要求选科“物理或化学”,变成了“物理和化学”;二是选科要求单科的变少,例如,单要求“物理”或者单要求“化学”的学校专业减少,“物理和化学”的选科要求大量增加。也就是说,形成了“物化捆绑”。而且“理工农医”4大类基本都要求“物化捆绑”,这4大类的专业占比超90%。

大部分文科专业不限选科

文科专业的选科情况则不同。根据教育部2025年发布的《普通高等学校本科专业目录》,高考专业共有12个学科大类,分别是:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学。

来看除了“理工农医”4个大类以外,其他8个专业大类的选科要求是怎样规定的?

首先“文、哲、艺”三个专业大类不限选科要求;

其次“教育学”中的“教育技术学”限物理;“历史学”中的“文物修复技术”限化学;

“经济学、管理学”不限选科的专业各自占比90%以上,部分如金融工程、精算学、物流工程、工业工程等专业限物理,各自占比不到10%;

最后是“法学”,不限选科专业基本一半,其中公安学类、马克思理论学类限政治,民族学限历史,合计占比超过一半。

需要特别提醒的是,无论选择物理或历史,如果想报读国际政治及军警相关专业,往往要求选政治才能报读。

物理类招生名额多、机会大

再从录取分数和排名角度分析,物理类招生名额更多,机会更大。

2025年广东夏季高考,物理类考生44万人,历史类29.2万人。本科线物理类436分、历史类464分。出现了史无前例的民办本科的三次征集志愿,本科录取分数降至物理类400分、历史类428分,对应的全省考生排名分别是32万名左右和9.6万名左右。

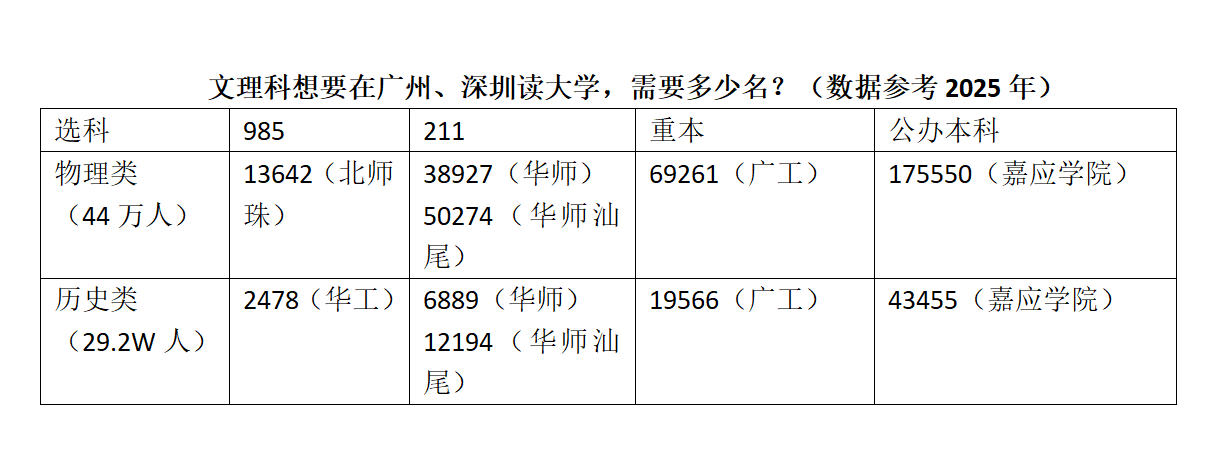

如果目标不仅仅是读大学,而是想在好一些的城市读好一些的大学,以珠三角城市为例,985高校中录取分数最低的北京师范大学海珠校区物理类全省录取到13642名;华南理工大学历史类全省最低录取排名为2478名;211大学方面,华南师范大学物理类全省录取到38927名、物理类最低录取到6889名;广东工业大学历史类最低排名物理类69261名、历史类19566名;公办本科的嘉应学院最低录取排名物理类175550名、历史类43455名。

乐云建议学生和家长,从个人爱好和擅长,家庭经济、资源,未来发展等多维角度综合考虑选科。

文科生依然有光明未来

不擅长理科偏文的同学是否就前途暗淡,看不到未来呢?当然不是。

如果选择历史方向,杨宁建议同学们选择历史、政治、地理的大文组合,或者历史+化学/生物+地理/政治的两文一理组合。因为,大部分国际政治专业及军警院校都要求选政治,因此选择政治的专业覆盖面相对较广。另外,化学或生物可选择其中一门搭配历史,一方面文理兼学有利于思维的转化,学习方法的迭代,另一方面像文物修复、护理学、中医学等技术性强的专业,也往往会要求化学或生物的其中一科。

此外,进入大学后,文科生可以通过多种途径,提高自己的核心竞争力。一是攻读双学位,如法学、经济、小语种,构建复合知识体系。二是积极考取各类高含金量证书,例如教师资格证、普通话证书、雅思托福、中国注册会计师等。三是努力学习,保持优异成绩,在窗口期进行转专业,转入交叉学科专业或者有专业壁垒的部分历史类专业。

“很多高校开设了‘文科+’的双学位项目。学生进入大学后也可辅修‘AI应用’的专业或微专业,社会对跨学科人才需求很大。”乐云举例,一位社会学专业的同学大学辅修了“AI数据分析”,顺利入职理想企业。

再例如广东外语外贸大学的“双学士学位项目”,开出国际经济与贸易+西班牙语、国际经济与贸易+法学、金融学+法学、葡萄牙语+国际贸易、商务英语+法学等约20种组合,双学位专业组合对文科未来就业是利好。

人类永远需要使人成为自由人的学问

科技发展让世界日新月异,也深刻影响社会和大学的专业需求,无论传统文科还是理科专业,都面临转型和重塑。

否极泰来,虽然现在全球吹着“文科衰落”的风,但未来没准哪天风又刮回来了。

科学技术不过是“基础设施”,打个比方,公路已经是现代社会的基础设施,但不必所有人都会修路。过去二三十年,互联网这个“信息高速公路”也已成为人类社会的“基础设施”,但也没见人人都得会编程。

虽然AI呼啸而来,它同样逃不脱“基础设施”的命运,虽然需要部分人精通理工和技术,但并不必每个人都是工程师。当科技的“基础设施”极为强大地打入社会底层逻辑的时候,全社会反而感觉不到,而是人文、社科、精神、想象力在“基础设施”之上奔驰。

文科当然不会消亡,但会经历深刻的转型与价值重构。未来的文科或许不再有清晰的学科边界,但会以更渗透的姿态存在于科学技术的世界中,人类永远需要“使人成为自由人的学问”。

现在已经看到一些大学的调整:南方医科大学、广州中医药大学的中医学类专业,调整为不限选科,打破了医学的文理界限,文科也可以当医生。

对于家长来说还是要保持定力,不要过度功利化,无论孩子是否适合,都死钻数理“牛角尖”,对于偏文科的孩子不要强扭,强扭的瓜甜不了,对于数理好的孩子也不能忽略人文学科的沁润。

没关系:选科迷茫不是问题而是常态

高一下学期要明确选科决定,目前高一上学期近半,学生和家长们要做好哪些“功课”,为选科走班做好准备?

第一,了解孩子各科成绩和排名,需要有客观的数据支持,再根据各科成绩趋势,判断学习潜力。

第二,研究大学专业与选科要求,避免未来因选科错误而无法报考心仪专业,也建议与孩子初步探索未来的职业与方向,提前规划。

第三,了解多元升学路径和选科的关联,让选择更有策略性。

不少家庭困扰的是,高一学生大多不明确三年后考什么大学、学什么专业,未来以什么为职业?

高一学生对于未来大学和专业的迷茫不是问题而是常态。高中三年的任务之一,就是通过学习和探索,将这种“模糊的迷茫”变为“清晰的选择”。

哪怕经过高中三年的探索依旧对未来很迷茫也没关系。可以利用“排除法”,排除掉自己不喜欢的,留下可以接受的,然后全心备战高考,去到更高的高校平台,大学四年依旧可以继续探索自己的心之所向。

高中、大学的决定不一定就与就业完美匹配,它们的容错率都很高,当把焦点从“必须找到一个答案”转移到“享受探索的过程”时,家长和孩子的压力才会减轻。

需要提醒家长们的是,家长在这个阶段扮演信息的提供者、分析的引导者和坚定的支持者的角色,但决策权一定要交给孩子,他们才是学习和承担的主体。家长的核心任务是帮助孩子在信息充分的前提下,做出最适合自己的无悔选择。

文|记者 蒋隽