【人物小传】张荫麟(1905-1942)

广东东莞人,近代著名史学家。清华毕业后,留学斯坦福大学。1933年底归国任清华大学、浙江大学教授,英年早逝于遵义。其以哲学思辨重构通史,著《中国史纲》熔铸考据与叙事,自创新体,提出入选通史的“史事五标准”(新异性、实效性、文化价值、训诲功用、现状渊源),颇有史学理论上之创见。文字朗朗可颂,字字珠玑,至今仍脍炙人口。

百年商埠石龙镇,江水悠悠。青砖墙下,曾有一个清瘦少年,在此诵读诗书,乐此不疲。他就是张荫麟。120年前在这里降生,17岁从东莞考入清华,后以史学名著《中国史纲》闻名于世的广东学者。

百年商埠石龙镇,江水悠悠。青砖墙下,曾有一个清瘦少年,在此诵读诗书,乐此不疲。他就是张荫麟。120年前在这里降生,17岁从东莞考入清华,后以史学名著《中国史纲》闻名于世的广东学者。

张荫麟是何人?有人说,他是个天才,年少有为,比肩史学泰斗;有人说,他是个痴人,嗜书如命,甚至不近人情;也有人说,他是位严师,教学有方,培育满园桃李;还有人说, 他是个悲剧,英年早逝,未成远大抱负……毋庸置疑的是,张荫麟用37年的生命,点亮中国史学的浩瀚星空。

动荡不安的抗日战争年代,山河破碎;张荫麟辗转多地教书,颠沛流离。烽火连天之时,他的心中究竟有何坚守?有何期待?答案,藏在他短暂而炽热的一生里。

自号“素痴”的天才

张荫麟是广东东莞石龙镇人,于1905年生于镇上的书香人家。少年时期,张荫麟便展现出惊人的学习天赋:他的记忆力异于常人,四书五经、史汉通鉴,皆能熟读成诵。不仅如此,他对读书饱含热爱,即便课业繁重,亦甘之如饴。虽未成年,张荫麟已筑牢扎实的国学根基。

张荫麟虽深谙国学,但他从不受限于传统思想,积极拥抱进步思潮。张荫麟的故乡广东,是革命的摇篮:戊戌变法倡导者康有为、梁启超,民主革命领导人孙中山,皆为广东出身。当地学者深受革命先辈影响,大力推行新学风,而张荫麟的出生地石龙镇联通广州和香港,新思潮在此处尤为兴盛。张荫麟在童年时就像成年人一样,争着传诵进步书刊,他对先进思想的见解,比许多长辈都要深刻透彻。

1922年秋,张荫麟考入清华学校中等科二年级,年仅17岁。初来乍到,张荫麟的学术才能已在众学者之上。入学第二年,张荫麟写下一篇名为《老子生后孔子百余年之说质疑》的论文,大胆挑战权威,在文中批评史学泰斗梁启超对老子的考证。这篇论文投稿到《学衡》杂志,编者还以为作者是资深的国学教授,怎知竟是个清华新生。梁启超读此文后,惊叹张荫麟是个天才,对他尤为器重。一日,在梁启超的中国文化史演讲班上,梁启超从衣袋取出一封信,当众问张荫麟是哪位。原来,张荫麟写信给梁启超,质疑他前次演讲存在错误,梁启超随即在讲台上答疑。同学贺麟回忆此事时感叹:“哪知这位在学生时代质问、批评梁任公(梁启超)的荫麟,后来会成为承继梁任公学术志业的传人!”

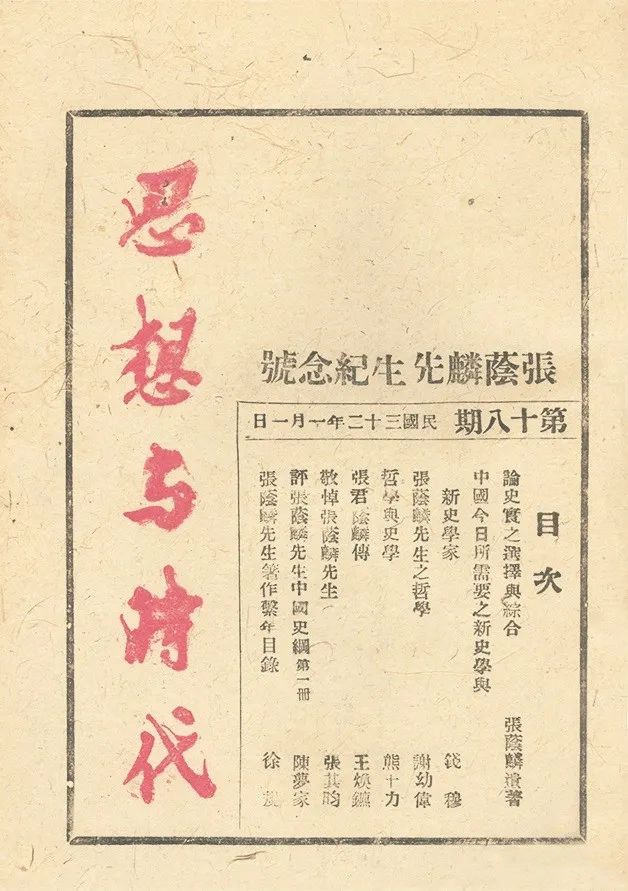

张荫麟虽勇于指出梁启超的不足,但他对梁启超的历史才华与文笔极为推崇,甚至有“一往情深之感”。哲学家贺麟曾邀请张荫麟一同前去拜访梁启超,让他和自己敬仰的前辈打好关系,但张荫麟始终不愿意。直到1926年初夏,张荫麟方同贺麟去拜谒梁启超,见面后,梁启超非常高兴,用广东话称赞张荫麟:“你有做学者的资格呀!”此后,张荫麟再也没去拜访梁启超,也没有像其他同学一样,请梁启超写字留念。然而,1929年梁启超逝世,纪念追悼他的文章寂然无闻时,唯独张荫麟写了一篇《史学家的梁任公先生》,寄给《大公报·文学副刊》发表。贺麟评价道:“这文恐怕至今仍是最能表彰梁任公的史学的文章,也最足以表现他与梁任公在学术史上的关系。”

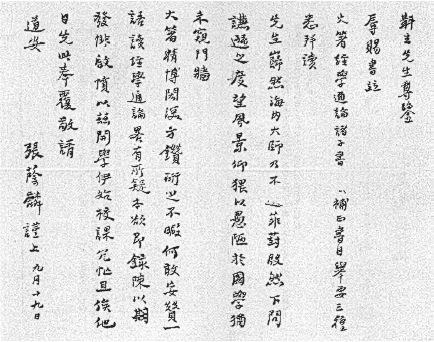

1929年夏,张荫麟在清华学校高等科毕业,初秋赴美国斯坦福大学公费留学,攻读哲学专业。1931年,张荫麟获哲学学士学位,留校进修硕士。1932年硕士毕业后,继续进修社会学。留学期间,张荫麟确定了自己深耕中国历史的志向。他在斯坦福大学写给历史学家张其昀的信中提到,“国史为弟志业,年来治哲学、社会学,无非为此种工作之预备。从哲学冀得超放之博观与方法之自觉,从社会学冀明人事之理法。”张荫麟后续在历史学取得的成就,也与其在研究中融合西方哲学方法与社会科学理念有关。

在众人眼中,张荫麟是当之无愧的天才,而他不以此为傲,平日以“素痴”自号。所谓“痴”者,醉心学问,从一而终。这种特质在张荫麟身上,展露无遗。在贺麟的回忆里,张荫麟在清华是个天天泡在图书馆的“书呆子”。别的同学都去操场打球,他还在图书馆里如饥似渴地钻研学问。张荫麟对娱乐不感兴趣,连小说都不看,说自己“看哲学书就等于看小说”。

他读书常读到入迷,有时彻夜读书,不知东方既白。张荫麟特别爱买书,毕业工作后,他书房的架子、桌子、椅子甚至地板上全是书,进出其间,都要当心碰到头、踩到书。1937年春,张荫麟和友人吴晗一起随清华大学西北旅行团到长安、洛阳、开封旅行。吴晗在开封相国寺的地摊上购得一本《中兴小记》,张荫麟一见到就“据为己有”,提出要用别的书交换。看着他爱不释手的样子,吴晗只好答应。张荫麟大喜,立即将书塞进行李袋,再也不肯拿出来。朋友们见他嗜书如命,给他起外号叫张“文昏公”,他无可奈何,只好在别人的书桌上写上“文迷公”“文迂公”之类的字作为“报复”。

张荫麟高度专注于学术,其性格貌似孤僻,不擅交际,却能结交志同道合的朋友,富于合作精神。每当辩论学术,他定会充满激情,毫不相让。一次和贺麟辩论,张荫麟不赞成对方意见,气得拍案怒吼,手掌恰巧打在一颗钉子上,瞬间皮破血流。隔天却不以为怀,和好如初。

吴宓是张荫麟在清华时的西洋文学老师。他在日记中评价张荫麟:“张荫麟的治学很像梁启超,而且他们都是广东人,也都研究文学、哲学和历史,又都是在青年时代就名震一时,文章也都写得很漂亮。”陈寅恪在写给傅斯年的信中,说张荫麟“乃清华近年学生品学俱佳者中之第一人。弟尝谓庚子赔款之成绩,或即在此人之身也”。

和蔼可亲的严师

1933年,张荫麟返程回国。次年被清华大学聘用,任职哲学系和史学系专任讲师,两年后晋升教授。卢沟桥事变之后,他只身南下,应浙江大学聘请,在天目山中为新生讲授史学。1938年夏,他前往昆明,在西南联合大学讲课。1940年,他回到已迁至贵州遵义的浙江大学任教,直至生命终结。

张荫麟是怎样的一位老师?贺麟回忆说:“他初任教时,最喜欢与学生接近,常招待学生在茶馆喝茶或在点心铺喝豆浆……一点也不知道摆教授的架子。”不仅如此,张荫麟在整个从教生涯中,对待学生和蔼可亲,深受学生敬爱。学生向他请教写作,他一定当面批改,边改边讲,既改内容框架,也改文字措辞。有时,他批改学生的文章直至深夜,学生一再请他休息也不肯。学生李埏说:“由于他诲人不倦,我感到课外从他得到的教益比在课堂上还多。因为在课堂上他是讲授专题,系统性、逻辑性强,不可能旁及专题以外的学问;在课外,则古今中外无所不谈。从那些谈话中,使我们不惟学到治学之方,而且学到做人的道理。”

张荫麟虽待学生亲近有余,但对他们的要求相当严格。张荫麟在授课中非常注重培养学生独立研究的能力。在西南联大教宋史课时,他每隔两三周就向学生提一个问题,并给出指定的参考书目,要求学生自己从书中寻找答案。随着课程的推进,他提出的问题越来越难,需要阅读的参考书也越来越多。最后,他不再向学生提问,而是引导学生自己提出问题,自己找书解决问题。他的教育方法循序渐进,一步步引导学生自己开展学术研究,培养出了许多优秀的历史学者。历史学教授徐规就是在张荫麟的启发下,踏上了毕生研究宋史的道路。

张荫麟在浙江大学教中国上古史时,明确说明不考课堂笔记,而将《左传》《汉书》作为考试内容,要求学生自行选读。这般独特的教学方式,让学生不局限于课内知识,其阅读能力亦大幅提升。在浙大任教后期,张荫麟身体状况不佳,不能面授“魏晋南北朝史”课程,于是让学生自行阅读参考书,并要求他们提交阅读笔记。他指定的参考书包括《通鉴纪事本未》《晋书》《魏书》等十余本。学生王省吾感叹道:“这一张书单可以吓死人,一年时间如何读得完?”高标准、严要求是张荫麟一以贯之的治学态度,正因如此,他的历史课堂取得了“传道、授业、解惑"的良好效果。

把历史写成故事

1935年,经傅斯年推荐,张荫麟受国防设计委员会之邀,为中学编写中国历史教科书。在此之前,张荫麟一直批评国史著作内容繁杂冗长,读者难以把握史学之根本。他还指出当时的历史教育缺乏体系:从小学到大学的历史课,内容机械重复,大量人名、地名让学生疲于记忆。他向朋友透露过主编国史的设想,说:“盖以国史艰难之业,决非少数人力所能负荷……分析史材,及各方面之综合,则非吾众手不可,拟约集同志,先成一国史长编,此非徒为少数人谋,后来任何有事通史者均可用为资藉。”对于编写历史教科书的工作,张荫麟高度重视,他暂时放下在清华大学的职务,全身心投入其中。

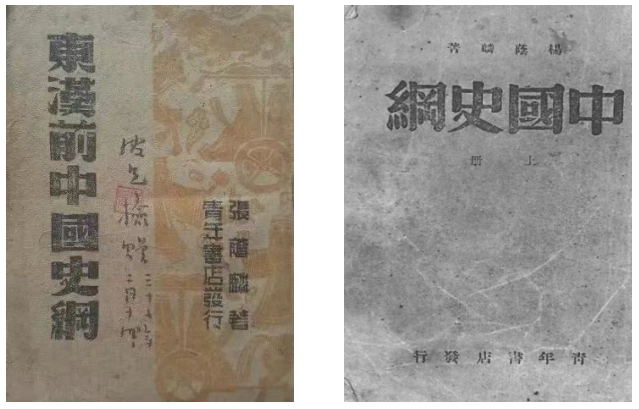

编书的第一步是拟目,张荫麟将四千年的史事分为八十个专题,衡量轻重,广征意见,修改多次后确定。其次是分工,汉以前由张荫麟亲自执笔,唐以后由吴晗负责,其他专题分别邀请专家撰述。最后是综合,张荫麟将稿子收齐后,整理为长篇,再作删改。 张荫麟为编写此书呕心沥血,常工作至午夜,花了两年时间,才完成大半部分文稿的整理。时值卢沟桥事变发生,张荫麟仓猝离京,一页草稿也没带走。直到他在昆明与吴晗重逢,才誊录了部分已出版的稿子,并将其编辑成一本史籍,也就是今日之史学名著《中国史纲》。历史学家张其昀曾评《中国史纲》:“世人多惊羡其文笔之粹美,以为胜过一般文学创作,不知其字字珠玑,皆为潜心函泳,几经锤炼而后成。”其创作之艰辛,大抵如此。

张荫麟在编书时另辟蹊径,开创一种人人能读、读有所得的新体裁。正因如此,《中国史纲》内容通俗易懂,文字鲜明生动。全书采用流畅白话文,结合俗话俚语,读来有亲切之感。张荫麟讲述史实时恰当运用诗词、歌谣,语气如说书人一般。比如《秦始皇与秦帝国》章节以李白的名句“秦皇扫六合,虎视何雄哉!”为序曲,接着说:“这首壮丽的诗是一个掀天揭地的巨灵的最好速写。这巨灵的来历,说来话长……”这样引人入胜的叙述,让读者有时忘记这是本历史书,甚至认为这是部紧张的戏剧。

同时,《中国史纲》论述科学,毫不庸俗。在选取史料上,张荫麟标准严格,要求选择有新异性的、有实际效用的、有文化价值的、与现状有关系的、非训诲性的历史事实。他还用四个哲学范畴贯通繁杂的史实,帮助读者理解历史的深层逻辑,减少史学家因知识不足,视历史事件之必然为偶然的情况。他对历史人物的评价要求公正客观。例如,在情感上,张荫麟喜欢墨子大于孔子。然而,他的《中国史纲》用大篇幅介绍孔子,对墨子的阐述相对较少。张荫麟的解释是:“墨学在汉以后无嗣音;而孔子,在我国教育史上,是好几方面的开创者。”这种不以情感定褒贬的客观态度,颇有太史公司马迁之遗风。

文学性与史学性完美融合的《中国史纲》,正是张荫麟高超史才的表现。《中国史纲》的出版,开创通史写作之先河,广受读者赞誉。令人叹惋的是,张荫麟为编写《中国史纲》倾注大量心血,昼夜劳神苦思,患病时仍对其念念不忘,他的病情也因此日益加重。最终,《中国史纲》止于东汉(此后各代略存遗稿),张荫麟编写国史的宏大抱负未能完全实现,这亦是史家的一大憾事。

心系家国的学者

在众人眼中,张荫麟是个“学痴”,但他内心深处,始终燃烧着爱国之火。他曾言:“当此国家栋折根崩之日,正学者鞠躬尽瘁之时。”报效家国之念,一刻不忘。

张荫麟留美期间,中国正遭遇九·一八事变。他心系国事,常写议论时事的文章,寄回国内发表。事变结束后,中日交涉紧张,日方在华北的活动日益频繁。在这种形势下,张荫麟响应燕京大学中国教职员会之倡议,起草宣言,为民发声,提出中国政府应在不辱主权之原则下对日交涉、反对日本干涉中国内政等主张,签名者达83人,其中多为文化界知名学者。宣言一经发布,立即得到民众的热烈响应,向政府表达真实民意。

张荫麟曾言:“知古而不知今的人不能写通史。”他指出,研究历史也要关心现实政治。他曾在《大公报》发表一篇《关于改善士兵生活之建议》,建议改善战士生活的办法。他认为战士生活问题关系到抗战之根本,解决此问题能造福国家民族以至数百万之战士。其爱国之情,溢于言表。

1942年10月24日,张荫麟因患肾脏炎,病逝于贵州遵义,年仅37岁。这位年少有为的史学天才就此离世,如流星划过天际,怎不让人哀婉痛惜!张荫麟逝世后,多位史学名家亲自为他撰写挽诗。其中,陈寅恪的“世变早知原尔尔,国危安用较区区。闻君绝笔犹关此,怀古伤今并一吁。”梁方仲的“忧国心难死,传书道未穷。”都道出了张荫麟至死关切国事的赤诚之心。

张荫麟曾对贺麟言:“没有学问的人,到处都要受人轻视的。”这句话既表明张荫麟毕生治学的决心,亦指出一个民族没有知识,谈何独立,谈何自强。烽火连天之时,兼为学者和师者的张荫麟真正做到了为国鞠躬尽瘁,唤爱国之精神,导史学之先路。

文 | 记者 孙唯 实习生 邝思羽

出品:羊城晚报社

总策划:任天阳

总统筹:林海利 林如敏

主编:龚丹枫 卫轶

统筹:崔文灿 陈亮

设计:丘淑斐

校对:林霄 姚毅 黄文波 刘媛元 张家梁 刘博宇