画

画

【人物小传】岑仲勉(1886—1961)

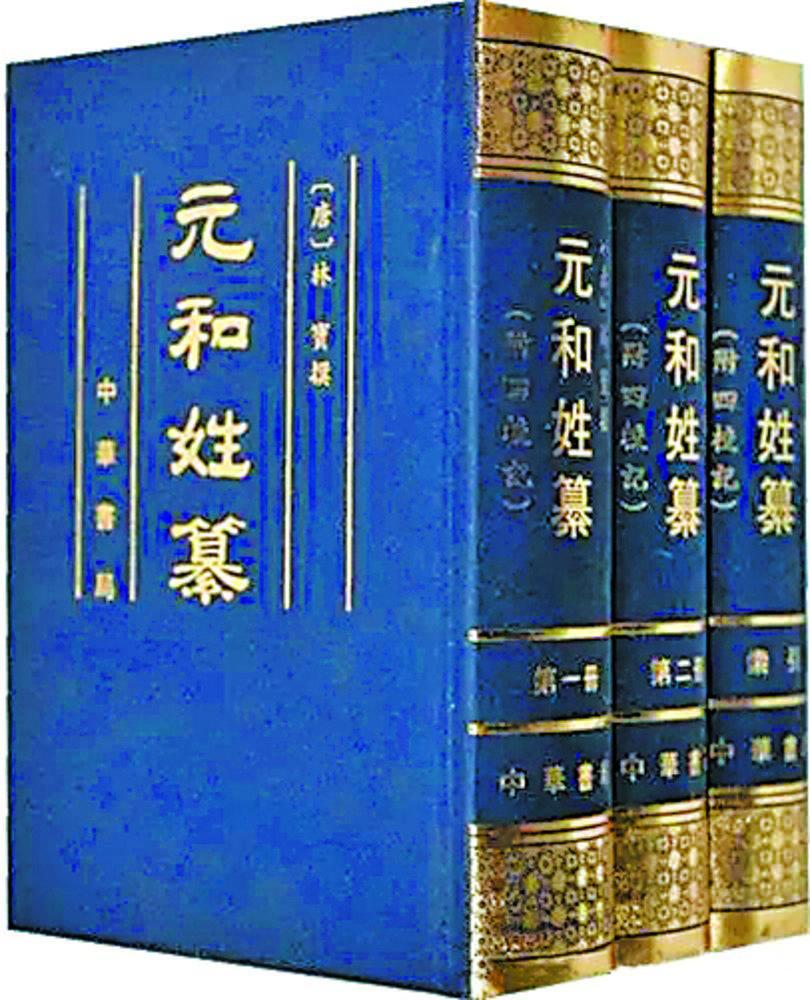

名铭恕,又名汝懋,广东佛山市顺德县人。中国历史学家。岑仲勉在先秦史、隋唐史、文献学、中外关系、边疆史地、突厥史、蒙元史等多个领域建树卓越,与陈寅恪并称“唐史双子星”。其所著《隋唐史》反映了他在隋唐史通论中的创见。著有《元和姓纂四校记》《西周社会制度问题》《隋唐史》《突厥集史》《黄河变迁史》《岑仲勉学术论文集》等。

在广东顺德容桂老街深处,翠竹掩映之下,一条名为牛归古巷的巷道静默延伸。这条看似寻常的小巷,正是史学大师岑仲勉先生的出生地——139年前,他就在这里降生,并从此出发,在近一个世纪的岁月中,逐渐成长为照亮中国史坛的璀璨巨星。

岑仲勉一生著述等身,留下逾千万言的学术遗产。令人惊叹的是,他实为“半路出家”,却以广博与精深兼具的研究、独辟蹊径的方法,在传统学术命脉几近微茫之际,为其续写了新的辉煌。更令人敬重的是,他笔下的浩瀚著作厘清了无数历代积存的错谬与疏漏,其求真精神、无畏风骨,尽显君子气度与学者本色。

多年来,众多学者不断追问:岑仲勉先生深厚的学术根基、高尚的人格修养以及严谨的治学态度,究竟从何而来?或许正源于他早年在古朴巷陌中沉淀的心性,源于他对传统典籍的沉浸与反思,更源于在动荡年代中坚守学术真谛的勇毅与清醒。他不仅在故纸堆中寻觅真知,更在时代浪潮中守护文脉,其学问与人格,共同铸就了一面不朽的旗帜。

幼年积淀

岑仲勉的学术道路,带有朴实无华的平民色彩。他出生在清末顺德的一个商人家庭,先辈经营粮米生意,父亲是清朝举人。其本人在史学研究上的深厚素养,却并非从学院式的人文教育中取得,与“科班出身”并无渊源。

然而,回望其成长轨迹,一代史学大家的诞生绝非偶然。岑仲勉日后所能取得的卓越成就,除个人天资与坚毅性格外,更与其伯父岑雯公的言传身教、醇厚家风的深远影响密不可分。

据岑雯公曾孙岑世祯所述,岑仲勉出生后不久,其父便罹患恶疾,腹胀如鼓,卧床难起。岑雯公对弟弟不离不弃,虽有佣人在侧,仍坚持亲奉汤药、日夜陪护,甚至向神明祈愿,宁折自身寿数五年以换其康复。弟弟病故后,岑雯公数次悲恸至昏厥,其手足情深,令人动容。

父亲早逝,岑仲勉幼年失怙,幸得伯父岑雯公视如己出,方获得读书机会。为培育子侄,岑雯公在祖庙后设立私塾,家中小辈皆在此启蒙。据前人回忆,岑仲勉初入塾时年仅四岁,却已能在课堂上安坐聆听,于自己的小书桌前凝神专注,不哭不闹。他不仅记忆力超群,思维亦格外敏捷。岑雯公秉承“循循善诱”之教法,由《诗经》始,继以《千字文》《大学》,循序渐进,悉心教导。

在教导岑仲勉的几年中,岑雯公尤其注重实证与文本互鉴,甚至初步引入“以碑正史”的治学方法——通过碑刻铭文补正史籍之阙误,以此启发他思考史料来源的可信度与历史书写的复杂性。这种将金石材料与传世文献相互参证的研究思路,在岑仲勉幼小的心灵中早早埋下了严谨辨伪、重视实物的学术种子。得益于六载家塾严格训练,岑仲勉博闻强识,自幼筑牢扎实的国学根基。

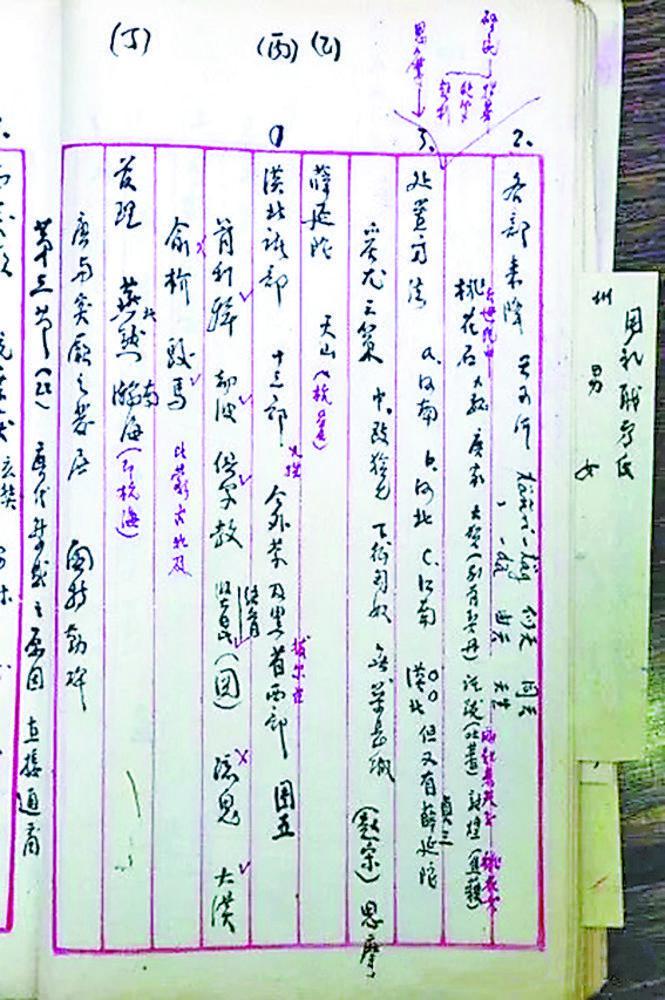

待其年满十岁,岑雯公又将他送至清末民初著名学者简竹居门下,拜师受业。相传,简竹居教学极重学生自主,见岑仲勉记性超群、悟性过人,便容他自由阅读、不加拘束。岑仲勉自有一套治学方法,尤以“小纸片分类”为著——将各类问题与答案一一笔录纸片,归纳整理,这一习惯甚至延续至晚年指导研究生之时,仍在使用。此外,岑仲勉还践行“点读法”:取《通鉴纲目》自行句读,遇疑难处再向老师请教。

跟随简竹居的七年间,岑仲勉耳濡目染,学到了简竹居治学精髓,即博览、细嚼。由约而博,由博返约,取其精炼,摄其精华。从岑仲勉四岁入读私塾,直至1903年考入广东省大学堂为止,前后累计接受传统教育十三年之久。这段深厚的旧学积淀,使他在日后治学中能够“读书得间”,于字里行间窥见他人未察之问题,因而成就其贯通古今、融汇中西的学术气象。

弃官从文

二十世纪初,赴海外留学形成风潮,许多有志青年远渡重洋,以求学成报国。岑仲勉同样怀有此志。1905年,十九岁的他考入日本高等师范本科留学预科班,原定于广州修业两年后东渡日本。他就读的“两广游学预备科馆”将其编入侧重动植物、矿物与生理学的班级,正是在这里,岑仲勉初次掌握了西方动植物研究的科学方法。或许彼时他已怀抱“兴农或可救国”的信念——这也为他日后撰著五十余万字的《华南植物志》埋下伏笔。

然而世事难测。开学未满一年,情势骤变。1905年底,日本颁布限制留学生的政策,导致派遣计划受阻,预备科馆仅运作数月便更名为“两广方言学堂”。留学梦碎的岑仲勉并未转入方言学堂,而是毅然决定外出工作,自筹留学经费。1906至1907年间,他先后任教于灵山县速成师范学校与高州中学,讲授理科课程。终因经费难筹,他转而考取北京税务专门学校,并于1912年毕业。

一位内心向往文史的学者,为何选择税务而非大学文史专业?这其中或有现实与理想间艰难权衡的无奈,亦不乏一位热血青年“曲线救国”的深意。对于三岁丧父、倚靠伯父资助长大的岑仲勉而言,彼时一份高薪且稳定的工作,远比学术研究之路更为切实。

在北京税务专门学校毕业后,岑仲勉到上海江海关工作,他说:“学校毕业后,同学们都抱着收回海关权的热情,我被派到上海关,服务了两三年,很不甘心替外人做机械,适遇袁世凯称帝,我是极端反对的,趁着这个机会,决心抛弃较为优厚的待遇,回粤参加倒袁事业。”

1916年,岑仲勉返回广东投身护国运动,出任财政厅第一科科长,后又相继担任广东财政厅秘书,并兼任广三铁路管理局局长。1920至1930年间,他长期服务于铁路系统,因表现出色,曾获国民政府嘉奖。然而在宦海沉浮之中,岑仲勉逐渐将志趣转向学术研究,在此期间撰写了长达五十万字的《华南植物志》。

这段看似“另类”的经历,实则对他日后在历史与人文领域的学术道路产生了深远影响。《华南植物志》亦可视为岑仲勉学术生涯的起点。岑先生的再传弟子向群指出,该著作中信手拈来、旁征博引的古典文献,充分展现了岑仲勉深厚的传统文史素养;这说明传统学问仍构成他从事近代植物学研究和撰述的重要根基与文化资源。另一方面,岑仲勉也已娴熟掌握近代学术规范之要义,在学术方法上实现了从相对封闭的“书斋式”学人向现代学者的转型。

1931年,正值仕途平步青云之际,岑仲勉却毅然选择急流勇退,转赴广州圣心中学担任教务主任,为其人生添上了意味深长的一笔。

也正在这一年,九一八事变爆发,东北沦陷,举国悲愤。时局动荡、国难当头,促使许多中国知识分子重新思考个人立身与家国命运之间的关系。在这一背景下,岑仲勉的转身,不仅是一次职业轨道的转换,更可视为一代学人在乱世中对家国命运的自觉承担。据岑世祯回忆,岑仲勉此举实为一种政治立场的宣示——其时,他的小儿子岑公汉已加入中国共产党,投身于轰轰烈烈的抗日革命事业。岑仲勉毅然舍弃官职,既是对儿子道路的无声支持,亦是对时局的一种回应。

如今回望,圣心中学的这段经历,在岑仲勉一生的学术轨迹中显得尤为关键。在这所法国教会创办的学校中,他借助《圣心》杂志,在短短一年余时间内,竟发表了六十篇史地考据类文章。其中既有《明代广东倭寇记》这类“就手头所有乡土志书辑成,用授诸生”的教学随笔,更多则是其经年累月潜心研究的结晶。

然而,这些文章起初并未引起太多关注,沉寂两年之久,直至1933年才迎来转机。当年,刚赴圣心中学任训育主任的广东同乡刘秉钧,偶然读到岑仲勉的文章,大为折服。四月间,他主动提笔,致信其新会同乡、辅仁大学校长陈垣,极力推荐这位埋没于中学教坛的卓越学者,方有了尔后史坛这段大师传奇。

学术坚守

20世纪初的中国史坛,群星璀璨,但对岑仲勉来说,彼时的他仍是一位在学界寂寂无名的中学教师。然而,正是在这样一个大师辈出、却也格外重视真才实学的时代,岑仲勉扎实厚重的学问并未就此埋没。

陈垣收到同乡刘秉钧的来信及附件后,并未因推荐人身份微轻或岑仲勉僻处中学而忽视,反而认真审阅其文章。他一读之下,大为惊喜,盛赞岑仲勉考据精审、功底深厚,当即将《圣心》杂志分别寄给陈寅恪、胡适、傅斯年、顾颉刚等人,并亲自致函邀约这位素未谋面的中学教员北上通信、共同论学。陈垣作为已经名满天下的史学大家,如此主动提携一位寂寂无名的中学教师,其眼光、胸襟与热忱,生动体现了当年学林中唯才是举、无门户之见的清流风尚。

中央研究院历史语言研究所(简称“史语所”)所长傅斯年于1934年致陈垣的一封信中写道:“承赐《圣心》季刊,至佩。其第一册犹可求得否?岑君僻处海南,而如此好学精进,先生何不招其来北平耶?”

作为史语所通信研究员,陈垣也有引介岑仲勉入所之意,不过1935年初,岑仲勉因家事及待遇问题,对此事并不积极。直至1937年,岑仲勉以最高级专职研究员身份入职史语所,自此开启专业治学生涯,傅斯年对岑仲勉的致信中称,“八年以来,除一个例外不计,敝所未尝有此聘任。”

翻阅史料可知,岑仲勉能进入史语所,陈垣、陈寅恪发挥了巨大的作用。尤其是陈垣,当时身处北京,又任辅仁大学校长,自己藏书颇丰,为岑仲勉借阅或购买了大量图书资料。二人交谊之深,从岑请陈购书可见一斑。陈垣和岑仲勉,都非史学科班出身,靠自学成才,在各自研究领域做出了杰出贡献,成为史学名家。令人称奇的是,他们相交20多年,但从未谋面,在烽火连天的战乱岁月里,陈垣为其搜寄珍本古籍,岑仲勉则以不断问世的研究成果相报。这种跨越战火的学术往来,既是友谊的见证,更是中国学人在民族危难中对文化命脉的共同守护。

抗战烽火连天之际,岑仲勉的学术研究愈发显露出与国家命运同频共振的坚韧气质。1937年他毅然北上入职史语所,甫一踏入专业治学之门,便遭遇山河破碎的危局。全面抗战后,史语所已无法维持正常的研究秩序,所长傅斯年下令将各组装箱打包,准备迁徙,从南京先运至南昌,再运到长沙,进而分部分运往重庆和昆明。

史语所被迫南迁,学者们携书奔徙,在颠沛流离中守护学术火种。此时,岑仲勉虽年过半百,却以惊人毅力在动荡环境中坚持研究,将书斋化作另一个战场。

治史者当以实证守护真知,以真知照亮未来。战时生活极为艰苦,但他体现出惊人的毅力和创作力。据时任历史语言研究所助理研究员何兹全回忆,抗战期间,岑仲勉在夜里读书,只能点桐油灯照明,由于灯直冒黑烟,岑仲勉灯下看书写字久了,鼻孔里都是黑灰。就在这样的幽灯黑夜里,岑仲勉与古书为伴,三个月读完《全唐文》,一个月读完《全唐诗》,爬梳钩稽,开创性地开拓了以碑证史的唐史研究路径。

傅斯年曾感叹:“仲勉先生于颠沛流离中著述之丰,竟胜于承平之时。”抗战八年期间,岑仲勉先后完成《突厥集史》《隋唐史》等巨著,不仅奠定了其唐史研究大家的地位,更以扎实的学术建构重塑民族历史叙事,彰显了学术抗战的深刻内涵。

是什么样的信念支撑着他完成一部又一部的鸿篇巨著?当年,在颠沛流离中守护书卷、在桐油灯下孜孜不倦翻阅典籍的岑仲勉,心中又有着怎样的苦闷与艰辛?我们今天已不得而知。也许只有对“国破山河在”的深切痛楚与“文化不灭则民族不灭”的坚定信念,才能支撑他在如此艰困环境中笔耕不辍。在他看来,厘清唐代民族关系与边疆治理,正是为抗战中的中国提供历史借鉴。这种将学术研究与国家命运紧密相连的自觉,是中国学人家国情怀与历史担当的真实写照。

育才传道

岑仲勉治学领域广泛,而于隋唐史研究用力最勤,创获亦丰。他重视研究关于隋唐两代的重大史实,在“关陇集团”、两税法、牛李党争等问题上均能做到史料翔实、考辨精审,于旁征博引中剖析众家之说,进而创辟新解。新中国成立后,岑仲勉又积极学习马克思主义基本原理,并努力和隋唐史研究相结合,开辟了历史研究新境界。

1948年7月,因与史语所负责人学术观点相异,岑仲勉南下广州,加入中山大学历史系。此时他已62岁,但精力旺盛,在学校开设了《隋唐五代史》《唐代石刻文选读》《两汉西域学》《蒙古初期史》《隋唐史》等多门课程。在中大执教期间,他于1950年完成《隋唐史》讲义,以油印形式在校内使用;1954年由高教部印发全国高校交流;1957年正式由高等教育出版社出版,成为隋唐史研究里程碑之作。

岑仲勉在中山大学的13年,是其学术生涯的集大成时期——他将陈垣的文献考据方法深化应用于隋唐史与边疆研究,影响了戴裔煊、蔡鸿生、姜伯勤等后学。例如,他在《隋唐史》中利用突厥碑铭考订唐代四镇沿革,此法后被戴裔煊用于澳门葡文档案研究,形成“档案—碑刻—文献”三重互证的岭南学派特色。此外,他亦扎根岭南,聚焦南方民族史、中外交通史,强化了岭南史学的“开放务实”传统。

尽管著作颇丰,但岑仲勉没有丝毫架子。据他的学生张难生回忆,岑仲勉“视学生如子弟,令授业者如沐春风。他时常左兜装一盒‘白金龙’香烟,右兜揣一包糖,上课时,男生发烟,女生发糖。我记得当时凡选择了岑仲勉教授课的人,都能获赠他的书,岑先生当时还在赠书上题字:赠某某学弟。他不把我们当学生看待,而是把我们当朋友,当弟弟来看待,令同学们激动不已。”

1961年,岑仲勉走向生命终点。回顾其执教中大的13年,其间的著述与教学不仅奠定了现代隋唐史、突厥学的研究基石,更以“求真务实、经世致用”的岭南学风,深刻影响了中国史学的学科体系与后继学人。

据岑仲勉入室弟子姜伯勤回忆,岑先生常说的一句话是,“一个人咬得菜根,方能实心教育。”意思就是,做学问必须心无旁骛,苦到一定程度,才能达到一定境界。在他风烛残年的岁月里,还用颤抖的手在家中小黑板上书写,以回答登门拜访学生的提问(因耳聋只能用书写来交流)。

如今凝视岑仲勉伏案疾书的身影,我们看到的不仅是一位史学巨擘,更是一个民族在风雨如晦年代中文化自信的象征。青灯虽微,足以明志;古卷虽黄,终传薪火。这或许正是岑仲勉留给后世最珍贵的遗产:在喧嚣世界中,始终有人选择与千古文明对话,在孤独求索中守护民族的精神脉络。(本文图片均为资料图片)

文 | 记者 崔文灿

出品:羊城晚报社

总策划:任天阳

总统筹:林海利 林如敏

主编:龚丹枫 卫轶

统筹:崔文灿 陈亮

设计:丘淑斐

校对:林霄 姚毅 黄文波 刘媛元 张家梁 刘博宇