【人物小传】 陈澧(1810—1882)

字兰甫,号东塾,广东番禺人,世称东塾先生。清代著名经学家、教育家与思想家,为“清代广东九老”之一,也是广东近代学术史上的关键人物。

陈澧于道光十二年(1832)中举,后屡试不第,遂潜心教育与学术,历任学海堂学长、菊坡精舍山长。执教数十年间,倡导朴学,门下人才辈出,形成影响深远的“东塾学派”。他博通天文、地理、乐律、算术、古文、骈文及书法等多科,著述宏富,达一百二十余种,代表作有《东塾读书记》《汉儒通义》《声律通考》等。陈澧还主持编印《菊坡精舍集》,收录生徒优秀课卷,以嘉惠后学。

在学术上,陈澧主张汉宋兼采,力倡新式学风。钱穆曾评价陈澧为“晚清次于曾国藩的第二号人物”。光绪七年(1881年)获赏五品卿衔,次年病逝于广州。

“越秀山边,有间学校,有个先生,骨瘦如柴……”这首传唱百年的羊城童谣,至今仍被老广州人悠悠吟诵。歌中的学堂与先生,究竟所指为何,如今已难确考。然而,回望岭南浩荡的文脉长卷,越秀山麓的确曾矗立过两座重要的学府——学海堂与菊坡精舍。它们的灵魂人物、晚清大儒陈澧,思想跨越地域、影响深远,成为晚清教育史与学术史上无法绕开的一页传奇。

陈澧一生跨越嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪五朝,恰是中国社会剧烈转型、学术风气遽变之时。陈澧以经史为基,融汇汉宋,贯通百家,在动荡时局中坚守书斋,著述等身,更以教育为志业,滋养岭南学风。他不仅是学者,更是师者、思者,其生命轨迹与岭南大地深深交织,成为近代岭南文化史上一座巍然屹立的丰碑。

科场沉浮,转以著述为抱负

嘉庆十五年(1810年),陈澧出生于广州城南木排头一个中产之家。祖父辈虽未取得功名,却皆读书明理,家风淳厚。七岁入私塾读《论语》、唐诗,九岁能诗,十岁父逝后更自发通读《通鉴》,“日课一卷,一年而毕”。早慧与自律,已初露端倪。

道光三年(1823年),13岁的陈澧开始踏上科举之路。陈澧考了三次乡试才中举。第三次乡试中,时任翰林院侍讲学士、提督广东学政的程恩泽是乡试主考官。作为一位崇尚实学的学者型官员,程恩泽尤其希望在广东选拔一批有实学、有见识的士人。程恩泽在陈澧考卷上评曰“通人之论”,可见陈澧在学问文章上已经崭露头角。

然而,陈澧的科举之路并未因此一帆风顺。从24岁起,他先后七次赴京参加会试,历经19年之久,却始终未能进士及第。这段漫长的科场经历让陈澧对科举制度产生了深刻反思。他写下“天下人才败坏,大半由于举业”,痛陈科举重首场轻策问、鼓励空疏文风的弊端,并提出改革建议:考试应重经解史论、结合荐举与考试、采用逐步淘汰阅卷法等。这些主张虽未竟全功,却体现了他对人才选拔制度的深刻洞察。

科场的失意反而促使陈澧转向学术与教育。当座师翁心存推荐他到惠郡王府任教席时,他婉言谢绝了这个众人眼中的“美差”。他选择“以著述为抱负”,坚信学术能“有济于天下”。这一转变,不仅是个人生涯的转折,更是晚清学术从科举附庸向独立价值探索的缩影。

施展才华,问道学海求真知

道光十七年(1837年),为谋生计,陈澧开始私塾教学生涯。这一时期,他先后执教于张维屏家及广州功德林禅院,并提出了独特的教育理念。他主张“教小儿亦当使之常有喜悦意”,反对机械的死记硬背,注重培养学生的学习兴趣;他大胆地减少功课量、提早放学时间、重视游戏活动,强调“为学是一片欢喜境界”。这种教育理念在当时刻板的教育环境中独树一帜,甚至与现代教育心理学的主张不谋而合,展现出陈澧先进的教育思想。

与此同时,陈澧与学海堂的渊源日益深厚。1824年,时任两广总督的阮元见广东学术界无人研治朴学,于是仿照杭州诂经精舍的规制,在广州越秀山创建学海堂,以开卷考课、自由研习的方式,系统传授汉学知识,倡导实证学风。同时,学海堂实行学长制,设有八位学长,共同负责书院的学术事务,充分促进了学术的多元性和开放性。

学海堂的创立在当时具有革命性意义。它与传统书院完全不同,不再是为科举服务的“时文帖括,猎取功名”的场所,而是真正研究学问、培养人才的重镇。道光十四年(1834年),学海堂还创立专课肄业生制度,允许学生自选专业和导师,恢复古代书院自由讲学、独立研究的传统。首届十名专课生之中,即有陈澧。

成为专课肄业生后,陈澧与吴兰修、林伯桐、曾钊等学长的交流日益密切。这些学长都是当时广东学术界的翘楚,他们的指导和启发极大地拓展了陈澧的学术视野。这一时期,陈澧逐渐成为学海堂朴学群体的核心成员。

1840年,31岁的陈澧被推举为学海堂学长。值得一提的是,当时的学海堂已成为享誉海内的清代学术重镇之一,此时担任学长,也意味着陈澧已然进入主流学术圈层,获得重要的学术话语权。对陈澧而言,这是他人生经历的一次重要转折,也是他学术著述生涯的一次重大跨越,拥有了一个施展才华的广阔舞台。

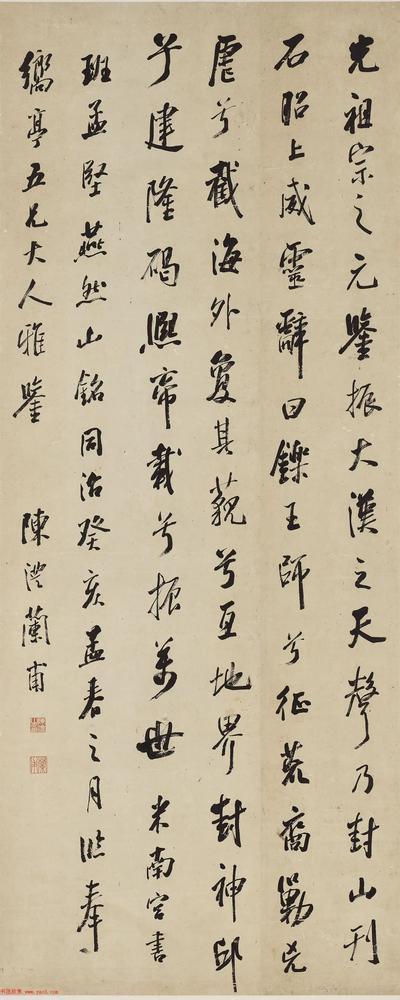

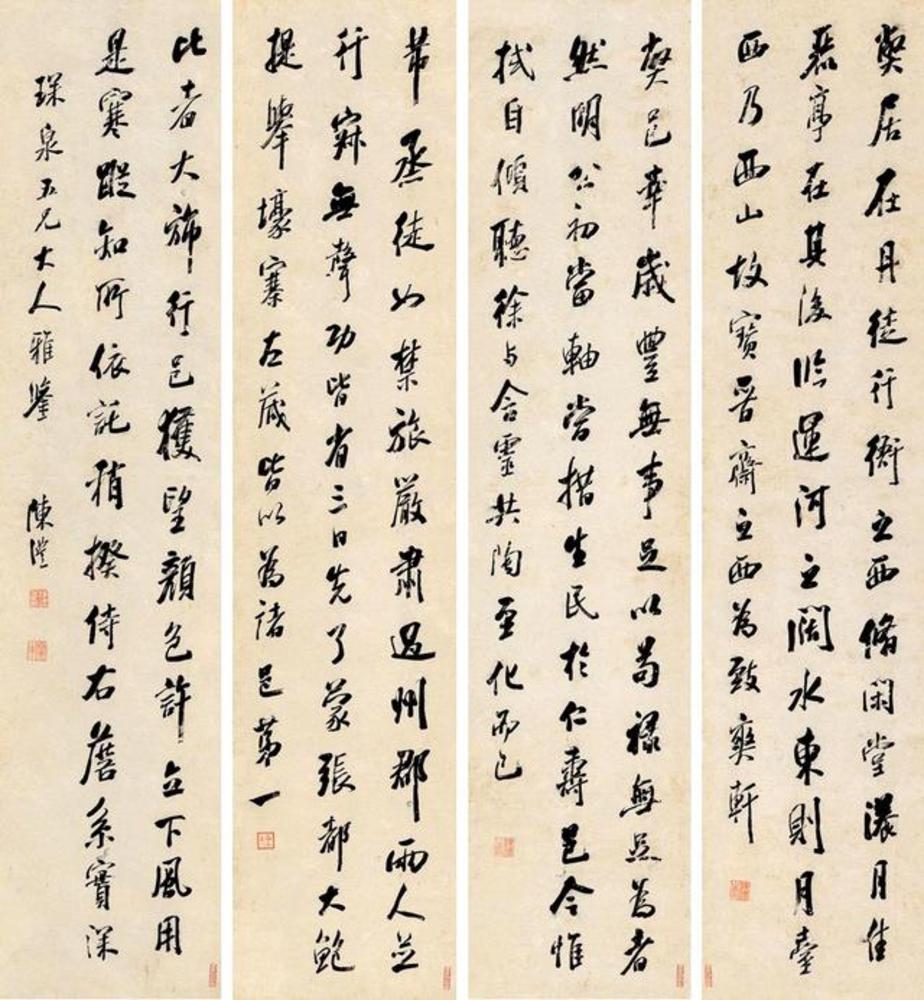

这个时期的陈澧,已成长为一名通才学者。他不仅是经学家、教育家,还是诗人、词人、书法家、篆刻家,更精通音律、天文、地理、算术等多门学问。在文学方面,他的词作格调清刚,神似姜白石;文章风格独树一帜,效法唐代韩愈,时人称赞“苍健得韩意”。在艺术领域,他的书法苍劲有力,篆刻技艺精湛,自刻的“陈澧”、“兰甫”等印章被行家认为“置于汉印之林而无逊色”。在音乐方面,陈澧更是妙解音律,不时动手谱曲。

然而,兴趣爱好过于广泛,陈澧也曾一度陷入困惑。好友杨荣绪用苏轼的诗句“多好竟无成,不精安用多”来警醒他。陈澧虚心接受劝告,开始有意识地收敛精力,专注于最重要的学术领域,最终实现了由博返约的转变。

著述不辍,于烽火中做学问

时局弄人,陈澧被推举为学海堂学长同年,鸦片战争爆发。广东局势急转直下,至咸丰时期更趋恶化。1856年,英法联军发动第二次鸦片战争,1857年攻陷广州,并建立殖民政权达三年之久。在这段动荡岁月里,学者四散逃亡,学海堂被迫关闭,考课中止,岭南学术文化陷入前所未有的停滞。

面对战乱,陈澧先后避居番禺萝岗洞和南海横沙村,在极其艰难的环境中坚持学术研究。在横沙村时,他赁居从前学海堂学生招太冲家之小园,将所居小楼命名为“崇雅楼”,并作铭文明志:“小雅尽废,则四夷交侵”,表明要在文化存亡之际担当“兴废继绝”的使命。这种文化自觉和学术坚守,在动荡时局中显得尤为珍贵。

困处围城时,陈澧创作了《炮子谣二首》,以通俗易懂的歌谣形式,表达了对时局的深刻洞察。诗中写道:“请君莫畏大炮子,百炮才闻几人死?请君莫畏火箭烧,彻夜才烧二三里。我所畏者鸦片烟,杀人不计亿万千。”这些诗句直指鸦片之害远胜炮火,揭示出国家积弱的深层原因,展现出陈澧深刻的社会洞察力。

尽管身处兵燹之中,陈澧仍坚持著述不辍。鸦片战争爆发同年,他完成了首部学术著作《说文声统》,展现出乱世中学者坚守学术的文化担当。在横沙村安顿期间,他保持“读书、著述,偶尔吟咏写诗”的日常,先后修订完成《切韵考》《汉书地理志水道图说》等重要著作。这种“随遇而安、奋发有为”的精神状态,正是传统士大夫“穷则独善其身”品格的最佳诠释。

人生转折,执掌菊坡传薪火

1860年,英法联军根据《北京条约》的规定撤出广州,结束了长达三年的殖民统治。陈澧第一时间返回广州,投身于学术文化的重建工作。他积极参与修复学海堂,礼请张维屏、梁廷楠等学者恢复授课。经过一年多的努力,学海堂终于恢复四季考课,越秀山上再现学子云集的盛况。

1867年,陈澧的人生迎来又一个重要转折。新任广东巡抚蒋益澧与两广盐运使方浚颐将坐落于越秀山的长春仙馆修葺改建,题为菊坡精舍,聘请陈澧担任山长。对陈澧而言,这是一个实现教育理想的绝佳机会。他明确表示要“请如学海堂法”,即在办学宗旨上规仿学海堂,但在具体制度上又有所创新。

菊坡精舍与学海堂相比,教学安排更加系统和完善。例如,学海堂一年仅举行春夏秋冬四季考课,而菊坡精舍每月举行三次考课,大大增加了教学密度;学海堂实行开卷考试,课卷可以拿回家完成,而菊坡精舍采取闭卷考试,限定当日缴卷;最重要的是,菊坡精舍在考课之外,还增加了正规的教学讲授环节。每次考课时,命题之后都有专门讲授,内容既针对命题而发,又连带及于读书方法和治学门径。这是自广东朴学兴起以来,在培养汉学人才方面正式讲学授课的开始,而陈澧正是这一制度的开创者。

尽管年事已高、体弱多病,陈澧仍坚持亲自授课。“每值课期,循山磴而上,再三停顿,乃能至讲堂。”这对身体虚弱的陈澧来说十分吃力。但当他看到“诸生颇有好古学者,并有外间人来听讲”时,感到无比欣慰,愿意抱病坚持教学。陈澧还在菊坡精舍前轩大书“博学于文,行己有耻”八个字作为校训,在学风、文风和社会风气都十分颓废败坏的背景下,这种强调品德修养的教育理念显得尤为难能可贵。

菊坡精舍在陈澧的主持下,很快声名远播,成为全国闻名的新型书院。它不仅吸引本地学子,还有不少外省文人学者慕名前来求学听讲。菊坡精舍也仿照学海堂,将优秀课卷汇辑刊刻为《菊坡精舍集》,为后人研究该院的学术宗旨和教学成果留下了珍贵资料。

融汇汉宋,重考据也求义理

陈澧的学术生涯以中年为界,可分为两个明显阶段:中年以前以训诂考据为主,中年以后转为倡导汉宋调和。这种转变不仅反映了他个人学术兴趣的转移,更体现了晚清学术风气的整体演变。

早年陈澧受学海堂朴学风气影响,致力于训诂名物、考订校雠。《东塾类稿》《说文声统》《切韵考》《汉书地理志水道图说》和《声律通考》等著作都是这一时期的代表作。

其中,《说文声统》突破传统《说文》研究拘泥于形训的局限,以声韵为纲重新梳理《说文解字》的体系。陈澧取《说文》谐声之字,“以声为纲,凡以形相益,以义相引等字,次第属之”,依段玉裁古韵分为17卷。这种以声统字的创新方法,不仅开辟了《说文》研究的新途径,更体现了陈澧敢于突破传统、独辟蹊径的学术勇气。

《切韵考》是研究古代切语的专著,陈澧在其中创立了“系联法”这一科学客观的音韵学研究方法。通过系统分析《切韵》反切用字,他成功地重构了中古音系,为音韵学研究开辟了新的途径。梁启超后来评价这部著作是“绝作”。

《汉书地理志水道图说》则展现了陈澧在地理学方面的卓越造诣。该书共7卷,主要研究古代河流分布走向。陈澧年轻时就有绘制历代地图集的志愿,他认为“读史不可不明地理,考地理不可无图”。该书的学术贡献主要体现在两个方面:一是详于平原水道变迁,有廓清之功;二是注重边疆地区水道,纠正前人之失。学者莫友芝称赞此书“穿贯今古,海内无匹”。

然而,中年以后,陈澧的学术思想发生重要转变,开始致力于倡导“汉宋调和”。这一转变主要源于他对乾嘉汉学末流弊病的深刻反思。陈澧认为,汉学末流存在诸多问题:研究经学不寻求义理;喜欢追求新义;著书太繁琐芜杂;墨守成规;好诋毁宋儒;不读史书等等。同时,鸦片战争后的社会动荡也激发了他“经世致用”的学术观,开始认识到纯粹考据之学无法回应时代危机,故而重新发掘宋学义理的价值。

这一学术转向集中体现在《汉儒通义》和《东塾读书记》两部代表作中。《汉儒通义》系统辑录了两汉儒者董仲舒、郑玄、贾逵等人在经典中阐发“义理”的言论,按主题分类汇编,旨在证明“汉儒善言义理,无异于宋儒”,彻底打破“汉学只重考据、宋学独擅义理”的成见。该书不仅是陈澧学术转向的标志性成果,更开创了晚清学术的新范式,推动学界从门户之争转向兼容与会通。

《东塾读书记》(原名《学思录》)更是陈澧学术思想的集大成之作。该书突破经学藩篱,涵盖经、史、子及音韵、地理等领域,以“求微言大义于汉儒宋儒,而必有考据”为方法,既重训诂考辨,又探天道性命之义理,实践其“由考据通义理”的调和主张。每一部分都绝非空发议论,而是遵循“求微言大义于汉儒宋儒,而必有考据”的原则,扎实地建立在详尽的史料搜集、前人成果的梳理以及个人精审的考订阐述之上。这种既重训诂考辨,又探天道性命之精义的写法,使其超越了简单的札记,成为一部结构严谨、考论结合的学术集成之作,被公认为晚清学术史上融汇汉宋的集大成之作,也奠定了陈澧作为“东塾学派”创始人的崇高地位,成为穿越时代、泽被后世的学术经典。

陈澧对此书寄予厚望,认为“政治由于人才,人才由于学术”,希望通过阐明学术来间接影响社会政治。后世学者认为这是陈澧设计的以学术来“曲线救国”的方案。

学术回响,东塾遗泽耀岭南

陈澧正式全力投入《东塾读书记》的撰写与修订时,已步入晚年,健康状况大不如前。然而,他对学术的执着却未曾有丝毫减退。面对动荡的时局和个人的病痛,他展现出惊人的毅力。为完成这部巨著,他进行了前所未有的、大规模的资料准备工作,他的弟子文廷式曾回忆:“师终身读书,必端坐。藏书五万卷,丹黄几遍。晚年复读《二十四史》,加朱点勘,至《元史》,未卒业而卒。”其阅读量之浩繁,用功之深勤,令人叹为观止。

即便在生命最后的时光里,身体饱受疾病折磨,他依然坚持讲学、著述不辍。有人劝他节劳休息,他却写下“我不敢仿我友自逸”八字置于书桌,作为座右铭自勉,其献身学术之志,老而弥坚。直到光绪八年(1882年)正月病重之际,他已不能看书,便命儿子及弟子读书给他听,或默诵己作。临终前,陈澧最为关切的仍是未竟的著述事业,特将遗稿郑重托付给门人陈树镛编录,其牵挂之心,溢于言表。

光绪八年正月二十二日(1882年3月11日),陈澧逝世,享年73岁,葬于广州大东门外大蟠龙冈。一代儒宗谢世,海内共叹。时人金武祥在挽联中,称陈澧为“南交第一儒林”,代表了当时学界对陈澧学术地位的普遍推尊。

陈澧一生著述等身,据近人统计,其著作包括已刻、未刻和存目当有百余种之多。这些著作涵盖经学、史学、地理学、音韵学等多个领域,为后人留下了宝贵的学术遗产。在清末,学术界甚至流行“远师亭林,近法兰甫”的说法。亭林乃明清之际大儒顾炎武,此言不独将陈澧与顾氏并称,更暗喻其汇通古今、集清代学术之大成。

而他一生七十余载,几乎未曾离开岭南。广州这座千年名城,不仅是他生命的摇篮,更见证了一位从科场屡挫到一代通儒的完整蜕变。他的学问也同样深植于脚下的土地:从考释粤语古韵的《广州音说》,到主持纂修《广东图说》,陈澧的学术始终带有岭南方域的温度与印记。今日,当我们漫步越秀山径,学海堂的琅琅书声似仍隐约可闻;陈澧这个名字,也已如一棵根深叶茂的岭南巨榕,荫庇着后来者,以其不熄的学术之光,永远照亮这条悠远而开阔的岭南学脉之路。(本文图片均为资料图片)

文 | 记者 郭子扬

出品:羊城晚报社

总策划:任天阳

总统筹:林海利 林如敏

主编:龚丹枫 卫轶

统筹:崔文灿 陈亮

设计:丘淑斐

校对:林霄 姚毅 黄文波 刘媛元 张家梁 刘博宇