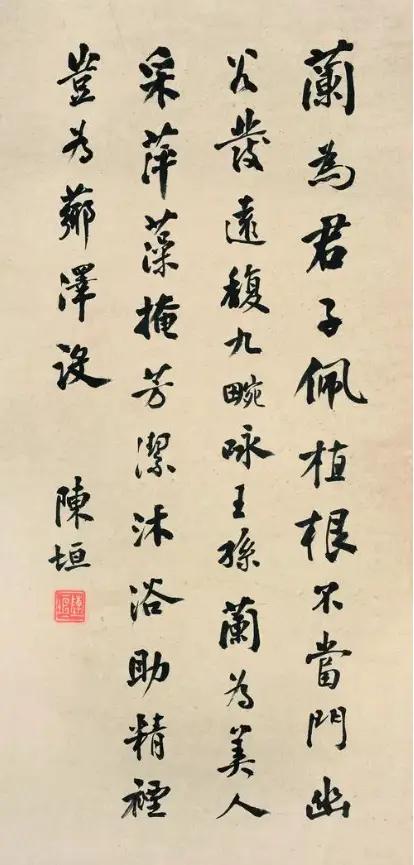

【人物小传】陈垣(1880-1971)

字援庵,广东新会人,原北京师范大学校长,我国著名的教育家,驰名中外的史学大师。

在20世纪中国史学近代化进程中,他继承中国史学的丰富遗产和优良传统,吸收西方近代科学的成果,努力建设民族化的中国史学。

陈垣长期担任北京大学、北京师范大学、燕京大学、辅仁大学教授,先后出任辅仁大学、北京师范大学校长达42年之久。在70多年的教育实践中,他积累了丰富的办学和教学经验,为国家培养出大批栋梁之材。

30多岁时,开始研究《四库全书》,每天从北京城西南的住处到城东北的京师图书馆看书,由于交通不便,路上要耗费三四个小时。在前后近十年的时间里,他不辞奔波之苦,认真了解、研究这部几万册的大丛书。

50多岁时,他为了阅读《嘉兴藏》,深入到潮湿尘封、蚊虫肆虐的秘室,为预防蚊虫叮咬传染上疟疾,每次都要服用奎宁才去阅“藏”。

80多岁时,他应佛教协会之邀赶写《佛牙故事》,不顾三伏酷暑,亲自查阅内、外典文献,实在太热时,便用两条湿毛巾轮番披在肩上以增凉意。

正是以这种刻苦顽强、持之以恒的精神,数十年如一日地撰写了20部专著和近200篇论文,在宗教史、元史、历史文献学等领域为中国史学作出了开创性的贡献。

他就是20世纪最负盛名的史学大师之一——陈垣。

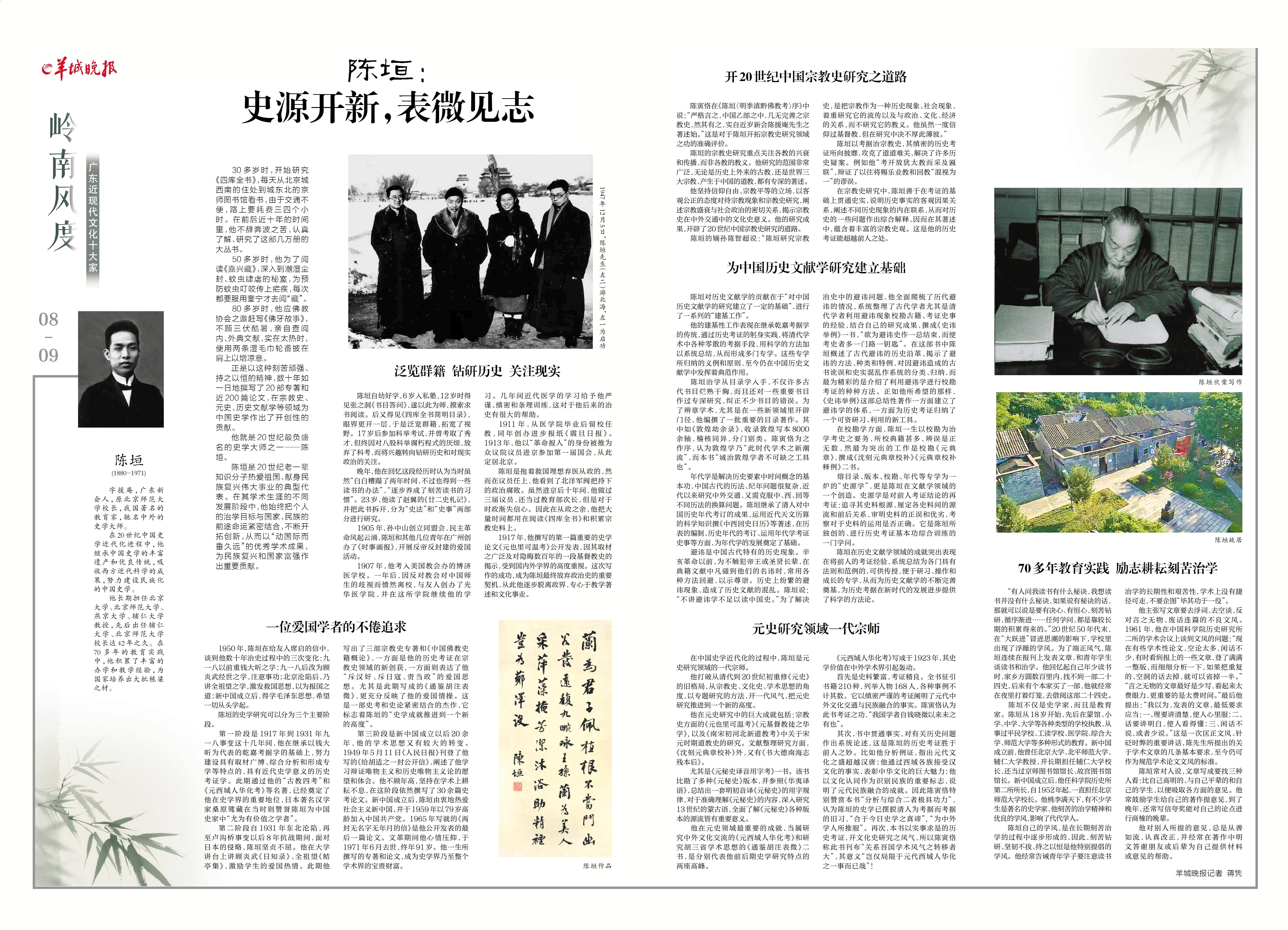

陈垣是20世纪老一辈知识分子热爱祖国、献身民族复兴伟大事业的典型代表。在其学术生涯的不同发展阶段中,他始终把个人的治学目标与国家、民族的前途命运紧密结合,不断开拓创新,从而以“动国际而垂久远”的优秀学术成果,为民族复兴和国家富强作出重要贡献。

泛览群籍钻研历史关注现实

陈垣自幼好学,6岁入私塾,12岁时得见《书目答问》,遂以此为师,摸索求书阅读。后又得见《四库全书简明目录》,眼界更开一层,于是泛览群籍,拓宽了视野。17岁后参加科举考试,并曾考取了秀才,但终因对八股科举腐朽程式的厌烦,放弃了科考,而将兴趣转向钻研历史和对现实政治的关注。

晚年,他在回忆这段经历时认为当时虽然“白白糟蹋了两年时间,不过也得到一些读书的办法”,“逐步养成了刻苦读书的习惯”。23岁,他读了赵翼的《廿二史札记》,并把此书拆开,分为“史法”和“史事”两部分进行研究。

1905年,孙中山创立同盟会,民主革命风起云涌,陈垣和其他几位青年在广州创办了《时事画报》,开展反帝反封建的爱国活动。

1907年,他考入美国教会办的博济医学校。一年后,因反对教会对中国师生的歧视而愤然离校,与友人创办了光华医学院,并在这所学院继续他的学习。几年间近代医学的学习给予他严谨、缜密和条理训练,这对于他后来的治史有很大的帮助。

1911年,从医学院毕业后留校任教,同年创办进步报纸《震旦日报》。1913年,他以“革命报人”的身份被推为众议院议员进京参加第一届国会,从此定居北京。

陈垣是抱着救国理想弃医从政的,然而在议员任上,他看到了北洋军阀把持下的政治腐败。虽然进京后十年间,他做过三届议员,还当过教育部次长,但是对于时政渐失信心。因此在从政之余,他把大量时间都用在阅读《四库全书》和积累宗教史料上。

1917年,他撰写的第一篇重要的史学论文《元也里可温考》公开发表,因其取材之广泛及对隐晦数百年的一段基督教史的揭示,受到国内外学界的高度重视。这次写作的成功,成为陈垣最终弃政治史的重要契机,从此他逐步脱离政界,专心于教学著述和文化事业。

一位爱国学者的不倦追求

1950年,陈垣在给友人席启的信中,谈到他数十年治史过程中的三次变化:“九一八”以前重钱大昕之学;“九一八”后改为顾炎武经世之学,注意事功;北京沦陷后,乃讲全祖望之学,激发救国思想,以为报国之道;新中国成立后,得学毛泽东思想,希望一切从头学起。

陈垣的史学研究可以分为三个主要的阶段。

第一阶段是1917年到1931年九一八事变这十几年间,他在继承以钱大昕为代表的乾嘉考据学的基础上,努力建设具有取材广博、综合分析和形成专学等特点的,具有近代史学意义的历史考证学。此期通过他的“古教四考”和《元西域人华化考》等名著,已经奠定了他在史学界的重要地位,日本著名汉学家桑原骘藏在当时则赞誉陈垣为中国史家中“尤为有价值之学者”。

第二阶段自1931年东北沦陷,再至卢沟桥事变以后8年抗战期间,面对日本的侵略,陈垣坚贞不屈。他在大学讲台上讲顾炎武《日知录》、全祖望《鲒亭集》,激励学生的爱国热情。此期他写出了三部宗教史专著和《中国佛教史籍概论》,一方面是他的历史考证在宗教史领域的新创获,一方面则表达了他“斥汉奸、斥日寇、责当政”的爱国思想。尤其是此期写成的《通鉴胡注表微》,更充分反映了他的爱国情操。这是一部史考和史论紧密结合的杰作,它标志着陈垣的“史学成就推进到一个新的高度”。

第三阶段是新中国成立以后20余年,他的学术思想又有较大的转变。1949年5月11日《人民日报》刊登了他写的《给胡适之一封公开信》,阐述了他学习辩证唯物主义和历史唯物主义论的愿望和体会。他不顾年高,坚持在学术上耕耘不息,在这阶段依然撰写了30余篇史考论文。新中国成立后,陈垣由衷地热爱社会主义新中国,并于1959年以79岁高龄加入中国共产党。1965年写就的《两封无名字无年月的信》是他公开发表的最后一篇论文。陈垣于1971年6月去世,终年91岁。他一生所撰写的专著和论文,成为史学界乃至整个学术界的宝贵财富。

开20世纪中国宗教史研究之道路

陈寅恪在《陈垣〈明季滇黔佛教考〉序》中说:“严格言之,中国乙部之中,几无完善之宗教史,然其有之,实自近岁新会陈援庵先生之著述始。”这是对于陈垣开拓宗教史研究领域之功的准确评价。

陈垣的宗教史研究重点关注各教的兴衰和传播,而非各教的教义。他研究的范围非常广泛,无论是历史上外来的古教,还是世界三大宗教、产生于中国的道教,都有专深的著述。

他坚持信仰自由、宗教平等的立场,以客观公正的态度对待宗教现象和宗教史研究,阐述宗教盛衰与社会政治的密切关系,揭示宗教史在中外交通中的文化史意义。他的研究成果,开辟了20世纪中国宗教史研究的道路。

陈垣的嫡孙陈智超说:“陈垣研究宗教史,是把宗教作为一种历史现象、社会现象,着重研究它的流传以及与政治、文化、经济的关系,而不研究它的教义。他虽然一度信仰过基督教,但在研究中决不厚此薄彼。”

陈垣以考据治宗教史,其缜密的历史考证所向披靡,攻克了道道难关,解决了许多历史疑案。例如他“考开放犹太教而采及匾联”,辩证了以往将赐乐业教和回教“混视为一”的谬误。

在宗教史研究中,陈垣善于在考证的基础上贯通史实,说明历史事实的客观因果关系,阐述不同历史现象的内在联系,从而对历史的一些问题作出综合解释,因而在其著述中,蕴含着丰富的宗教史观。这是他的历史考证能超越前人之处。

为中国历史文献学研究建立基础

陈垣对历史文献学的贡献在于“对中国历史文献学的研究建立了一定的基础”,进行了一系列的“建基工作”。

他的建基性工作表现在继承乾嘉考据学的传统,通过历史考证的躬身实践,将清代学术中各种零散的考据手段,用科学的方法加以系统总结,从而形成多门专学。这些专学所归纳的义例和原则,至今仍在中国历史文献学中发挥着典范作用。

陈垣治学从目录学入手,不仅许多古代书目烂熟于胸,而且还对一些重要书目作过专深研究,纠正不少书目的错误。为了辨章学术,尤其是在一些新领域里开辟门径,他编撰了一批重要的目录著作。其中如《敦煌劫余录》,收录敦煌写本8000余轴,稽核同异,分门别类。陈寅恪为之作序,认为敦煌学乃“此时代学术之新潮流”,而本书“诚治敦煌学者不可缺之工具也”。

年代学是解决历史要素中时间概念的基本功,中国古代的历法、纪年问题很复杂,近代以来研究中外交通,又需克服中、西、回等不同历法的换算问题。陈垣继承了清人对中国历史年代考订的成果,运用近代天文历算的科学知识,在历表的编制、历史年代的考订、运用年代学考证史事等方面,为年代学的发展奠定了基础。

避讳是中国古代特有的历史现象。辛亥革命以前,为不触犯帝王或圣贤长辈,在典籍文献中凡碰到他们的名讳时,常用各种方法回避,以示尊崇。历史上纷繁的避讳现象,造成了历史文献的混乱。陈垣说:“不讲避讳学不足以读中国史。”为了解决治史中的避讳问题,他全面爬梳了历代避讳的情况,系统整理了古代学者尤其是清代学者利用避讳现象校勘古籍、考证史事的经验,结合自己的研究成果,撰成《史讳举例》一书,“欲为避讳史作一总结束,而使考史者多一门路一钥匙”。在这部书中陈垣概述了古代避讳的历史沿革,揭示了避讳的方法、种类和特例,对因避讳造成的古书讹误和史实混乱作系统的分类、归纳,而最为精彩的是介绍了利用避讳学进行校勘考证的种种方法。正如他所希望的那样,《史讳举例》这部总结性著作一方面建立了避讳学的体系,一方面为历史考证归纳了一个可资研习、利用的新工具。

在校勘学方面,陈垣一生以校勘为治学考史之要务,所校典籍甚多,辨误是正无数,然最为突出的工作是校勘《元典章》,撰成《沈刻元典章校补》《元典章校补释例》二书。

熔目录、版本、校勘、年代等专学为一炉的“史源学”,更是陈垣在文献学领域的一个创造。史源学是对前人考证结论的再考证:追寻其史料根源,厘定各史料间的源流和前后关系,审明史料的正误和优劣,考察对于史料的运用是否正确。它是陈垣所独创的、进行历史考证基本功综合训练的一门学问。

陈垣在历史文献学领域的成就突出表现在将前人的考证经验,系统总结为各门具有法则和范例的,可供传授,便于研习、操作和成长的专学,从而为历史文献学的不断完善奠基,为历史考据在新时代的发展进步提供了科学的方法论。

元史研究领域一代宗师

在中国史学近代化的过程中,陈垣是元史研究领域的一代宗师。

他打破从清代到20世纪初重修《元史》的旧格局,从宗教史、文化史、学术思想的角度,以专题研究的方法,开一代风气,把元史研究推进到一个新的高度。

他在元史研究中的巨大成就包括:宗教史方面的《元也里可温考》《元基督教徒之华学》,以及《南宋初河北新道教考》中关于宋元时期道教史的研究。文献整理研究方面,《沈刻元典章校补》外,又有《书大德南海志残本后》。

尤其是《元秘史译音用字考》一书。该书比勘了多种《元秘史》版本,并参照《华夷译语》,总结出一套明初音译《元秘史》的用字规律,对于准确理解《元秘史》的内容,深入研究13世纪的蒙古语,全面了解《元秘史》各种版本的源流皆有重要意义。

他在元史领域最重要的成就,当属研究中外文化交流的《元西域人华化考》和研究胡三省学术思想的《通鉴胡注表微》二书,分别代表他前后期史学研究特点的两座高峰。

《元西域人华化考》写成于1923年,其史学价值在中外学术界引起轰动。

首先是史料繁富,考证精良。全书征引书籍210种,列举人物168人,各种事例不计其数。它以缜密严谨的考证阐明了元代中外文化交通与民族融合的事实。陈寅恪认为此书考证之功,“我国学者自钱晓徵以来未之有也”。

其次,书中贯通事实,对有关历史问题作出系统论述,这是陈垣的历史考证胜于前人之妙。比如他分析例证,指出元代文化之盛超越汉唐;他通过西域各族接受汉文化的事实,表彰中华文化的巨大魅力;他以文化认同作为识别民族的重要标志,说明了元代民族融合的成就。因此陈寅恪特别赞赏本书“分析与综合二者极具功力”,认为陈垣的史学已摆脱清人为考据而考据的旧习,“合于今日史学之真谛”,“为中外学人所推服”。再次,本书以实事求是的历史考证,开文化史研究之风气,所以陈寅恪称此书刊布“关系吾国学术风气之转移者大”,其意义“岂仅局限于元代西域人华化之一事而已哉”!

提倡励志耕耘刻苦钻研学风

“有人问我读书有什么秘诀,我想读书并没有什么秘诀,如果说有秘诀的话,那就可以说是要有决心、有恒心,刻苦钻研,循序渐进……任何学问,都是靠较长期的积累得来的。”20世纪50年代末,在“大跃进”冒进思潮的影响下,学校里出现了浮躁的学风。为了端正风气,陈垣连续在报刊上发表文章,和青年学生谈读书和治学。他回忆起自己年少读书时,家乡方圆数百里内,找不到一部二十四史,后来有个本家买了一部,他就经常在夜里打着灯笼,去借阅这部二十四史。

陈垣不仅是史学家,而且是教育家。陈垣从18岁开始,先后在蒙馆、小学、中学、大学等各种类型的学校执教,从事过平民学校、工读学校、医学院、综合大学、师范大学等多种形式的教育。新中国成立前,他曾任北京大学、北平师范大学、辅仁大学教授,并长期担任辅仁大学校长,还当过京师图书馆馆长、故宫图书馆馆长。新中国成立后,他任科学院历史所第二所所长,自1952年起,一直担任北京师范大学校长。他桃李满天下,有不少学生是著名的史学家,他刻苦的治学精神和优良的学风,影响了代代学人。

陈垣自己的学风,是在长期刻苦治学的过程中逐步形成的,因此,刻苦钻研、坚韧不拔、持之以恒是他特别提倡的学风。他经常告诫青年学子要注意读书治学的长期性和艰苦性,学术上没有捷径可走,不要企图“毕其功于一役”。

他主张写文章要去浮词、去空谈,反对言之无物、废话连篇的不良文风。1961年,他在中国科学院历史研究所二所的学术会议上谈到文风的问题:“现在有些学术性论文,空论太多,闲话不少,有时看到报上的一些文章,登了满满一整版,而细细分析一下,如果把重复的、空洞的话去掉,就可以省掉一半。”“言之无物的文章最好是少写,看起来太费眼力,更重要的是太费时间。”最后他提出:“我以为,发表的文章,最低要求应当:一、理要讲清楚,使人心里服;二、话要讲明白,使人看得懂;三、闲话不说,或者少说。”这是一次匡正文风、针砭时弊的重要讲话,陈先生所提出的关于学术文章的几条基本要求,至今仍可作为规范学术论文文风的标准。

陈垣常对人说,文章写成要找三种人看:比自己高明的、与自己平辈的和自己的学生,以便吸取各方面的意见。他常鼓励学生给自己的著作提意见,到了晚年,还常写信夸奖能对自己的论点进行商榷的晚辈。

他对别人所提的意见,总是从善如流,认真改正,并经常在著作中明文答谢朋友或后辈为自己提供材料或意见的帮助。(本文图片均为资料图片)

文 | 记者 蒋隽

出品:羊城晚报社

总策划:任天阳

总统筹:林海利 林如敏

主编:龚丹枫 卫轶

统筹:崔文灿 陈亮

设计:丘淑斐

校对:林霄 姚毅 黄文波 刘媛元 张家梁 刘博宇