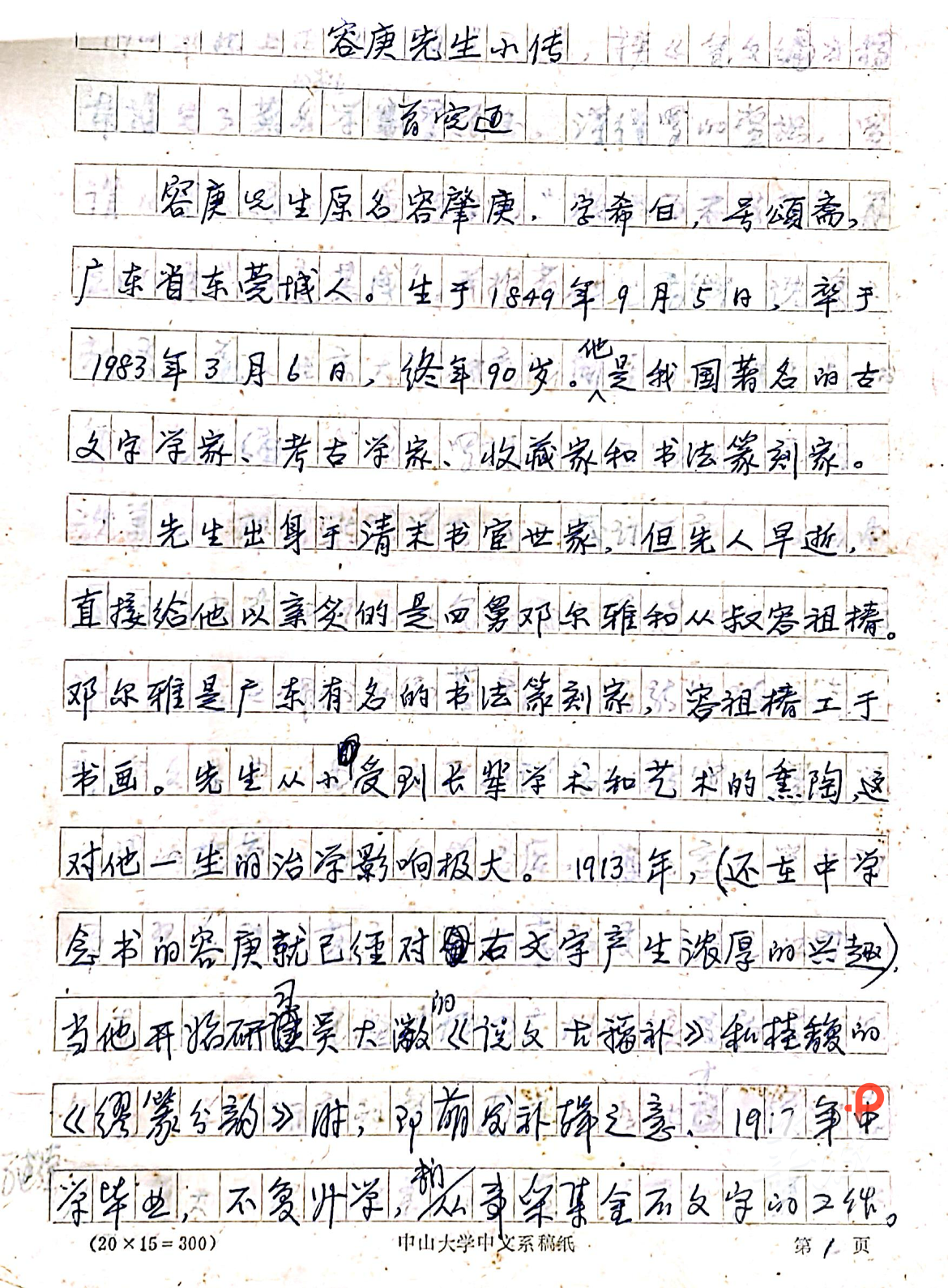

【人物简介】

容庚(1894-1983),原名容肇庚,字希白,初号容斋,后改署颂斋。广东东莞人,著名古文字学家、考古学家、文物鉴藏家、书法家。历任燕京大学教授、岭南大学中文系教授兼系主任、中山大学中文系教授等。

1922年夏天,一位28岁的广东青年怀揣一部书稿来到天津,叩响了著名学者罗振玉的家门。他叫容庚,来自东莞,虽仅有中学学历,却已埋头数载编纂出《金文编》。罗振玉启卷眼前一亮,这正是他“欲做而未成者”。他当即写信推荐给北京大学的马衡教授:“容庚新从广东来,治古金文,可造就也。”

不曾想,这份沉甸甸的手稿,不仅为这位仅有中学文凭的南方青年敲开了北大之门,更悄然改写了中国古文字学的学术版图。容庚的一生,是为金石书画“立心”的一生。他以《金文编》为金文研究奠定现代字典的基石;又以《商周彝器通考》打破传统金石学的框架,为青铜器学研究竖起一座里程碑。南归岭南之后,即便资料匮乏,他依然开拓不止——辨析倪瓒画作真伪,梳理飞白书演变脉络,更编撰出百万字巨著《丛帖目》,在书画碑帖的天地里再登高峰。

容庚的一生,也是为学术传承“点灯”的一生。执教六十余载,从燕园到康乐园,他以“抄书筑基”的“土方法”培育后学,视学生如子女,倾囊相授。这位谦称“南归后一字未写”的学者,以金石般的坚毅打磨学问,以赤子般的纯粹守护文脉,让千年文字的光芒,跨越时空,照亮后来者的求知之路。

青年立志:兄弟同心“补缀金石”

容庚的学术基因,深植于东莞容氏一族的书香门第。1894年,他出生于一个名副其实的“科举世家”:高祖、曾祖分别是道光年间的贡生和举人;祖父鹤龄高中同治恩科进士;父亲则是光绪丁酉科的拔贡。母亲邓琼宴同样家学深厚,外祖父邓蓉镜乃同治进士、翰林院编修,学问渊博。

尽管家学渊源,但父亲的早逝让家庭的重担落在了母亲邓琼宴一人肩上。从1909年起,这位坚强的母亲为了子女的教育,毅然踏上“孟母三迁”般的旅程,在广州与东莞之间数次搬迁,只为给孩子们争取最好的求学机会。正是这番苦心,让容庚得以跟随四舅邓尔雅——一位多面才子,诗人、文字学家、篆刻家、书法家、画家,接受了他的学术启蒙。

在邓尔雅的熏陶下,少年容庚深深迷上了金石文字这门古老学问。他潜心研读清代学者吴大澂的《说文古籀补》,却发现这部著作存在明显短板:虽能利用古文字材料修正《说文解字》,却因过多改动字形而失了古意,内容也显得庞杂。于是,一个坚定的念头在他心中生根发芽:一定要编一部更精准、更完善的金文字典。 17岁那年,他与两位弟弟容肇新、容肇祖立下约定,合力编撰《商周秦汉文字》丛书,而《金文编》正是其中的核心部分。尽管因时局动荡,丛书宏愿未能实现,但这份“补缀金石”的志向,已为他的人生轨迹定下了航向。

1922年,28岁的容庚抱着心血凝成的《金文编》手稿北上京师,他的目标明确而坚定——去拜见古文字学家、金石学家罗振玉。当时无人能料,这位东莞中学毕业的南方青年,日后竟会成为中国古文字学界一座难以逾越的高峰。

破格录取:28岁在北大开启“跳级人生”

天津嘉乐里的贻安堂,藏着容庚人生与学术的双重转折点。当他把《金文编》初稿递到“甲骨四堂”之一的罗振玉面前时,这位学界泰斗摩挲着稿纸,一见倾心。这位伯乐当即写信给北京大学马衡教授,力荐容庚进入北大研究所国学门——1922年,没拿过大学文凭的容庚,在28岁破格成了北大的研究生。这份“不拘一格降人才”的提携,悄然塑造了容庚的学术品格,后来化作他对后学的深沉关怀。

旁人以为容庚会趁热打铁出版《金文编》,他却摇头:“所见未广,岂能仓促?”接下来三年,他成为了罗振玉藏书楼的“泡馆达人”,将其所藏金文拓片逐一核对,补录了数百个未收的字。1925年,《金文编》初版由贻安堂印行,王国维在序言中称赞:“其书祖述中丞(吴大澂)而补正中丞书处甚多,是能用中丞之法而光大之者。”后来学界评价这是一部具有广泛性影响的权威性工具书,对研究两周青铜器铭文大有裨益。

这部书成了古文字学者的“案头宝典”,容庚却没停下打磨的脚步。从1939年再版到1985年出四版,随着古文字材料不断出土,这部著作也在不断修订完善。容庚认为,工具书应具有权威性,只有字形可确定、在铭文中有明确含义且读音确定的字,才收入正文;不能确定的,则归入附录或存疑,留待后世学者解决。这份“不急于求名、只忠于学术”的严谨,正是容庚治学态度的体现。

1926年,容庚受聘为故宫古物陈列所古物鉴定委员会委员,负责鉴定清廷所藏青铜器。为快速积累辨认真伪的经验,他想出了个“绝招”——鉴定时故意“反向操作”,把真器说成赝品,把假器认作真品,惹得前辈们争论不休、全盘托出,容庚趁机摸透了门道。 后来,他靠着“火眼金睛”甄别真伪,先后完成《宝蕴楼彝器图录》《武英殿彝器图录》等著作。

为获得全面的资料,容庚几乎穷尽了当时可得的所有资源。他充分吸收宋清两代金石学成果,又广泛参考近代考古发现,特别是对新出土器物的形制与纹饰进行细致比对。其弟子张振林回忆阅读容庚著作时,发现“先生为弄清某一个文字、某一件器铭、某一幅字画、某一首诗词,往往搜尽有关著录,看遍不同版本,做过细致入微的校核”。 此外,他以“抱残守缺”为己任,秉“学术救国”的信念,在军阀混战、外敌入侵的年代竭尽所能收集青铜彝器,将其视为对抗文化掠夺的方式。

从1933年到1941年,八载耕耘,《商周彝器通考》问世,全书30多万字,附图1009幅,除一幅为拓本外,其余全为原器照片。如今,不少器物已不知所终,该书也成为后世研究的珍贵文献资料。

若说《金文编》是“金文字典”,那《商周彝器通考》便是中国青铜器学的“奠基之作”。此前的金石学者研究青铜器大多“偏科”,容庚则提出青铜器研究需形制、花纹、铭文、断代、辨伪五者互证,缺一不可。古文字学家于省吾在序言中盛赞该作“洵为空前之创作、稽古之宝典矣”。容庚在中外学术界快速崭露头角。

交游广阔:以信为桥打造“学术朋友圈”

容庚的学术起步与发展,离不开前辈学者的悉心扶持,获王国维、马衡、沈兼士等学界“大佬”认可,他顺利踏入学术“核心圈”。

在学术道路上,容庚与学者们以书信为桥、以道义为纽带,形成相互扶持、切磋共进的学术社群。他与于省吾、唐兰、董作宾等文字学、考古学权威长期论学,亦得到刘体智、张国淦、叶玉森、杨寿祺等学者在材料与观点上的支持;他勇于与北大权威胡适辩论“红学”问题,最终折服于胡的“大胆假设,小心求证”;在与郭沫若的书信往来中,他得以熟稔海内外学术动态,吸收其青铜器与铭文研究的精辟见解……容庚与各界学者真诚交流,打造了高质的“学术朋友圈”,持续深化了自己的学术体系。

容庚弟子陈永正回忆,容庚积极参加社会活动,晚年仍收藏着一大摞与各界名人来往的书信,并让学生们翻阅,他从中感受到容老广泛的学界交游与严谨的治学底色,以及一代学者的精神品格。

容庚弟子张桂光认为,容庚的往来书信极具研究价值。他告诉笔者,收录了200多位不同学术领域的友朋写给容庚的1000多封信的《容庚友朋书信集》即将出版。其中,年长容庚30岁的邹安是最早与其交往的省外学者,其著作《周金文存》是《金文编》早期编纂时的“素材库”。在留存的邹安87通信札中,他不仅对容庚“至为精审”的文字考释“无任钦迟”,全盘接纳其器物定名与辨伪意见,在得知容庚获荐入北大读研时,更言“为中国前途贺”,尽显关怀与期许。

此外,容庚保存的大量友朋书信,如与陈梦家、顾廷龙、启功、胡厚宣等学者的信札,都成了后人研究现代学术史和古文字学的重要文献。

南归转型:为书画碑帖研究留下厚重遗产

1946年,容庚回到广东,任岭南大学中国文学系教授兼系主任。1952年院系调整后,转入中山大学中文系任教授,直至逝世。

南归后,容庚面临新挑战。其弟子曾宪通曾提到:“先生南归以后,由于南方有关青铜器铭文的资料十分匮乏,甚至连求一个拓墨的人也不容易,苦无用武之地。”他毕生深耕的彝器铭文研究难以为继,遂将治学重心转向书画碑帖,在康乐园的岁月里,开辟出另一番学术天地。

容庚对竹谱、倪瓒画、飞白书及法帖的研究,潜精积思。他曾逐一评价元代李仲实《竹谱详录》等14种竹谱古籍;耗时多年考辨倪瓒画作,其20多万字的《倪瓒画之著录及其伪作》,堪称现代倪瓒研究的扛鼎之作。

在书法领域,容庚对飞白体的考证尤为精到。他补录唐太宗《晋祠铭碑》额等21家飞白书迹,成《飞白考》一文,厘清飞白体演变脉络,尽显学人雅趣。对于法帖研究,他从搜求丛帖入手,四处寻访得310余种,远超公私藏家,后编成百万言的《丛帖目》,成为帖学研究的里程碑。

《颂斋书画小记》是容庚关于书画收藏的著作,该书收录唐至明清书画家800余人,详述其传与代表作,洋洋洒洒200多万字,字里行间皆是对文化薪火的坚守。

“文革”期间,容庚展现出宁折不弯的学人风骨。造反派找到容庚,要求这位“国学权威”带头批判孔子。80岁的他掷地有声:“我宁可去跳珠江,也不批判孔子!”尽管身处逆境,他仍以笔尖作为抵抗,守护学术的独立与尊严。据容庚女儿容琬回忆,无论盛夏酷暑还是寒冬腊月,容庚每天都是凌晨五点半起床,伏案写作,从未间断,“文革”期间亦未辍笔。

容庚南归后的学术转向,虽非他所愿,却以严谨治学为书画碑帖研究留下厚重遗产,成其学术生涯中一抹独特的光彩。

教化流芳:用“土方法”育顶尖人才

容庚一生执教六十余载,在古文字学等领域培育出大批后学,其教学方法与对学生的关怀,皆成为学界美谈,深刻诠释了“师者,所以传道授业解惑也”的担当。

在教学方法上,容庚始终强调脚踏实地的治学根基,反对空谈理论,主张以实践筑牢学术功底。他常对学生说:“大匠予人以规矩,而不能予人以巧,巧,只能在刻苦的磨炼中得来。”为此,他为学生定下“土法上马”的入门路径——先抄《说文解字》,再抄《金文编》《甲骨文编》,最后研读金石图录论著,且要求“读一部书写一篇书评”。曾宪通曾向笔者表示,作为助教的他也要抄书,每天至少花上两小时,持续两三年之久。当时他和容庚对门而居,“他老是问我抄完没有,还逐字地看,纠正其中错误”。这种抄读并非机械重复,而是“眼、手、口、脑同时并用,对小篆、金文、甲骨文的偏旁结构、主要异体,都会留下深刻的印象”,为后续研读古文字原始材料与考释奠定坚实基础。

在对学生的关怀上,容庚可谓“爱生如子”,将学术传承与人格培育融入日常点滴。曾有学生研究某课题缺资料,他便连夜从私藏中找出相关典籍,骑自行车送至学生宿舍。与商承祚共同招收古文字学研究生时,他见报考者成绩优异,力主扩招,使原定4人的名额增至6人。此后,他每周两次拄着拐杖前往研究生宿舍,坐在折叠椅上与学生谈学问、话人生,学生们则在墙上刻“正”字记录其到访次数,陈初生曾作诗“墙头正字应犹在,记得先生数度来”,成为师生情谊的生动写照。

容庚扶掖后学从不设门槛,正如当年罗振玉对他的无私提携。广州东山区医院挂号员刘翔酷爱金文,登门拜师时,容庚见其有志于学,便悉心指导他抄读《说文》《金文编》,研读《商周彝器通考》。在他成功考取中国社会科学院研究生后,容庚以金文书写对联相赠:“大海实有容人之量,明月常以不满为怀”,寄予殷切期望。

容庚的教育理念,还体现在对“学术为公”精神的践行上。他从不将知识据为己有,《金文编》原稿、修订中的批校本均可借予学生阅读、照相、引用。书法家启功曾向容庚求借摹阅珍贵的柏西亭画册,容庚慨然相赠,这份跨越年岁的知遇厚谊,令启功感念至深。容庚的学术胸怀,在当时是极为罕见的。

容庚常告诫学生:“人一能之己百之,人十能之己千之。果能此道,虽愚必明,虽柔必强。” 这句源自《礼记·中庸》的信条,既是他自身治学的写照,也成为激励学生攻坚克难的精神动力。

“一字未写”:把严于律己刻进学术人生

对待学生的进步,容庚从不吝啬赞美与肯定。张桂光在《古文字中的形体讹变》一文中归纳出讹变的八种类型,得到容庚的好评,该成果被誉为“近年来古文字研究的一项新成就”。

然而,“严于律己”却是容庚的学术标签。据陈永正回忆,容庚作书时偶有一字一笔不满意,立即裁去用作废纸吸墨,有时弟子侍砚旁观,觉得可惜,想要取走,容庚不肯,“现在给你,你开心了,以后人家要骂我”。容庚对自己的学术成就也极为谦逊,晚年他常说“南归后一个字也没写过”。遇到不得不填的表,在“科研成果”一栏,他通常只有一句话:“《金文编》《商周彝器通考》等。”

事实上,容庚发表了大量论文,出版了《殷周青铜器通论》,完成了《金文编》第三版,还有上百万言的《丛帖目》《颂斋书画小记》等手稿。但在他心中,这些皆非“创造性的新贡献”,不过是“玩玩的”消遣之作。他说的“一字没写”,其实是在等“能拿出新东西的‘硬核’论著”,这体现了他所追求的永不满足、永求创新的学术精神。

从燕园到康乐园,容庚始终以“传道解惑”为己任。他的学人风骨,深深影响了顾廷龙、郑德坤、陈梦家、孙海波、马国权、曾宪通、张振林、陈炜湛、孙稚雏、刘雨、陈永正、陈初生、张桂光等弟子,他们承袭衣钵,赓续学风,成为古文字学与书法界的中坚力量。

容庚不仅自身成就卓著,更以其学术积淀与交往资源惠泽后学。《金文编》《商周彝器通考》等经典著作仍不断为新一代研究者提供思路。后辈得以站在“容庚的肩膀上”赓续学脉,如中大中文系教授陈斯鹏2012年出版的《新见金文字编》和2025年出版的增订本《新见金文字编(2000-2019)》,便是在《金文编》的基础上融合创新,增补新出资料。容庚的学术生命,在传承与对话中延续光大。

回顾容庚近一个世纪的学术人生,从东莞少年到北大研究生,从燕园到康乐园,他始终以金石般的坚韧钻研学问,以赤子般的真诚培育后学。他在古文字学、青铜器学、书画碑帖学等领域的开创性贡献,连同他捐赠的丰富收藏,已成为民族文化宝库中的瑰宝。

“人有存没而学不息,世有变故而书不忘。”先生虽已远去,但其“金石其质,赤子其心”的精神风范,仍在康乐园中,在无数受其滋养的后学心中,生生不息,薪火相传!(本文图片均为资料图片)

文|记者 陈亮 实习生 欧阳淑桢

出品:羊城晚报社

总策划:任天阳

总统筹:林海利 林如敏

主编:龚丹枫 卫轶

统筹:崔文灿 陈亮

设计:丘淑斐

校对:林霄 姚毅 黄文波 刘媛元 张家梁 刘博宇